【记忆】80年前我陪父亲发掘王建墓‖冯士美 彭雄

80年前我陪父亲发掘王建墓

口述/ 冯士美记录整理/ 彭雄

编者按:20世纪40年代,他主持发掘了前蜀王建墓(永陵),是中国历史上首次科学考古发掘帝王陵墓,开启了中国古代帝王陵寝考古发掘与研究的先河;20世纪50年代,他提出了长江流域也是中国文明又一发源地的多元论宏观创说;20世纪60年代,他预言三星堆“很可能是古蜀国的中心都邑”……除了考古专业之外,他在人类学、民族学、民俗学、历史学方面都很有造诣。他主持四川博物馆工作30余年,又在四川大学执教近40年,著作等身,桃李满园。他就是中国近代考古学的奠基者之一、对西南地区考古贡献尤为卓越的冯汉骥先生。

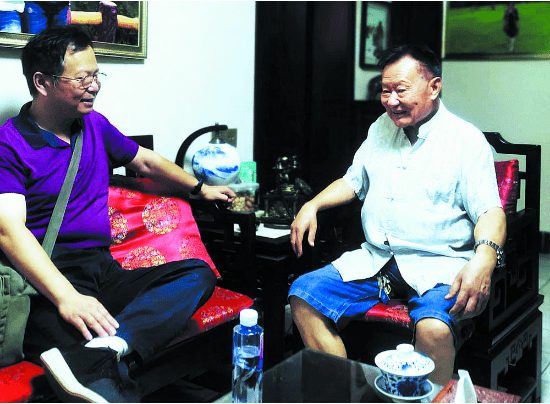

2022年7月16日,作家、收藏家彭雄前往成都新源巷5号院,拜访冯汉骥先生的儿子冯士美。冯士美先生曾任成都南光机械厂高级工程师,2023年88岁,儿孙满堂,晚年幸福,儿子冯六一也曾在四川考古研究院工作,现已退休。回忆王建墓、三星堆发掘往事,8岁在抚琴台放风筝的冯士美也是小小“见证者”……

本文作者彭雄与冯士美先生(右)聊往事(谢克寒 摄)

结缘图书馆

我母亲陆秀是江苏无锡人。天津直隶女子师范大学毕业,毕业后留校当助教。后来天津直隶女子师范大学迁到北京大红门,与京师女子师范大学堂合并,改名北师大。到了北京后,母亲又去读湖北文华大学图书馆系第七班,1929年毕业后到浙江大学工学院图书馆工作,当时父亲是浙大图书馆馆长,于是父亲和母亲就在浙大图书馆相识了。

我的父亲是湖北宜昌小溪塔冯家湾人,生于1899年。他10岁进入宜昌美华书院学习,1917年春考入安庆圣保罗高等中学,1919年以第一名成绩毕业。由于父亲学习优异,免费进入武昌文华大学攻读文科,兼修图书馆科。1923年毕业后,经老师介绍,在厦门大学做图书馆馆长助理(襄理),当时馆长是鲁迅。两人过从甚密,父亲在图书馆安排一间寝室作为鲁迅先生考订中国典藉之用,父亲对文物考古的兴趣即始于此。1924年鲁迅先生离开后,他继任馆长。

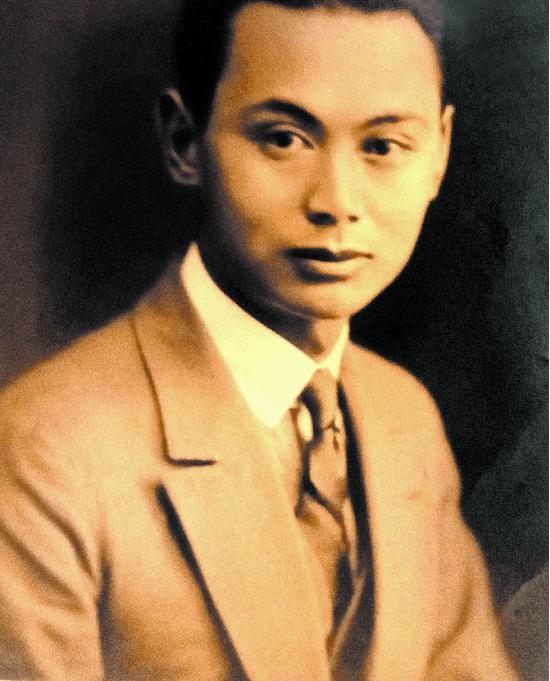

冯汉骥先生年轻时英俊潇洒,风度翩翩 (老照片由冯士美提供 彭雄翻拍)

1931年父亲到美国留学,第二年北师大公派母亲到美国哥伦比亚大学留学。1935年母亲获哥伦比亚大学教育硕士学位,后任剑桥大学保育教育研究员。

我父亲为什么要去哈佛大学念人类学呢?这里有一个人对父亲影响很大,他就是生物学家秉志。父亲在厦门大学图书馆工作期间,认识了秉志。秉先生早年留学美国获得博士学位,他常常邀请我父亲周末去海边采集动植物标本,他们关系很好。有一次,秉先生告诉我父亲,现在国际上有一门新兴学科叫“人类学”,是研究人类起源和社会发展的,而且这门学科是跨文理学科的,并介绍了当时最前沿的一些关于人类学的情况。这门学科当时在国内真是闻所未闻,让父亲非常着迷,他选择留美念人类学,这与秉志先生的指点有相当的关系。

父亲后来以《宜昌的婚姻制度》硕士论文,获得哈佛人类学硕士,又到宾夕法尼亚大学读人类学哲学博士。1933年,父亲转入费城宾夕法尼亚大学人类学系,师从哈罗威尔教授,亦受了哈氏文化心理学的熏陶。与此同时,又向布朗及斯派塞尔两教授学习亚洲考古的知识。其间,父亲用英文发表的论文有《中国亲属制》《作为中国亲属制构成部分的从子女称》《玉皇的起源》《倮倮之历史起源》《以蛊著称之中国巫术》等。

1936年夏,父亲获得人类学哲学博士学位,回到哈佛教书,做教授兼汉和图书馆馆长。留学期间父母在美国结婚,1935年8月8日生了我。

毅然回国 川大任教

1936年秋,中央博物院筹备处主任李济访问美国,专程到哈佛大学见父亲,希望他能回国建立中央博物院人类学研究所。父亲非常高兴,马上答应了。哈佛大学知道这事,派出几个导师来做思想工作,让他留在哈佛大学。学校还开了一次教务会,专门讨论父亲的待遇问题,答应授予终身教授的聘书。当时哈佛规定:一般教授先发两年聘书,然后再发五年或十年聘书,最后才发终身教授聘书。但父亲回国的决心已定,断然谢绝了终身教授聘书。

我们全家是1937年元旦后离开纽约的,按照计划搭轮船前往欧洲游玩几个月,几乎跑遍了欧洲各国。8月7日,我们离开热亚那回国,船刚到红海,就听到“八一三淞沪会战”打起来了。船原定在上海靠岸,只好改在香港。我们全家从香港搭汽车、火车到了武汉。当时中博院也内迁至武汉,李济先生见到我父亲时说:“很对不起,中日战事已起,现在研究机构都在撤并及内迁,目前不可能新建研究所了。”

这时,四川大学校长张颐得知父亲回国,马上发来电报,邀请他到四川大学教书,以“部聘教授”待遇汇来路费。不久,吴文藻先生也找到父亲,美国留学时他们关系非常好,他是学社会学的。他当时在云南大学准备建一个人类学研究所,也请我父亲去当主任,由于父亲已经答应了张颐校长,只好婉言谢绝。1937年11月,我们全家到了成都。

由于我母亲是公派出国,按理要回北师大服务两年。这时北师大已内迁到陕西城固县,组成了西北联大,包括北师大、北洋大学、北方交通大学、西北大学等,与西南联大齐名。1938年暑假后,我与母亲到西北联大待了两年。当日军已经打到潼关河对面,我们母子才回到成都。

发掘王建墓 父亲遇险

1941年,四川博物馆筹备,父亲被推荐为筹备主任。抗战时期,日本飞机经常来轰炸,成都人要跑警报,父亲办公地也迁到郫县(今郫都区)犀浦乡下。有一天,天成铁路办事处负责人来报告,他们在抚琴台挖土修防空洞时,发现有大量带花纹的古砖,以为挖到了古抚琴台,请我父亲去看。当时我念小学,就跟着他去了,父亲看了后就说:“这肯定是古代墓葬,至于说是谁的墓,还不能断定。成都古代名人的墓包括刘备的墓、前蜀王建、后蜀孟知祥,或者是明代的蜀王墓,都说不清楚,现在我们没有人力物力发掘这个墓,请大家挖土回填进去,先保护好它。”

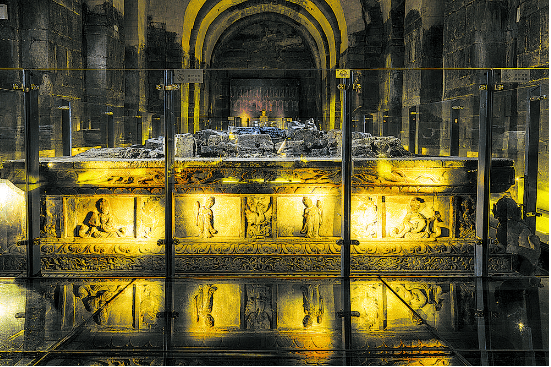

永陵地宫

当时我读成都市实验小学,家住在仁厚街。1942年一个礼拜天,天气很好,父亲早上起来问我:“去不去抚琴台嘛?”我说要去,他就抱我坐上人力车,从少城出发。路上见到有许多卖风筝的,父亲就给我买了一只,让我等一会去抚琴台上放。他叮嘱我:“你先在抚琴台上放风筝,等一会我喊你时再下来。”玩了一会,一个工友上来喊我,带我进了王建墓(今永陵博物馆)。这是我第一次走进王建墓。父亲正在跟两个学生讲:“你们看那墓顶上,有三个盗洞,说明这个墓过去至少被盗了三次。”

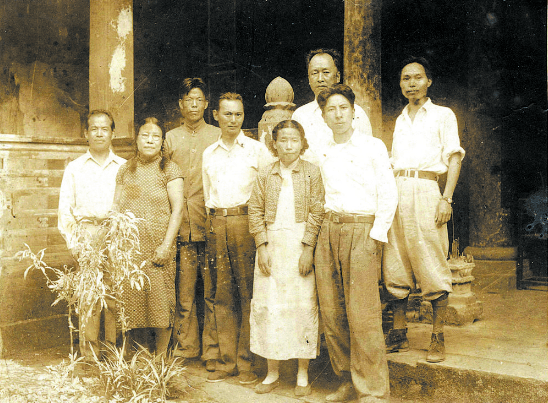

1942年,发掘王建墓冯汉骥与学界友人在四川博物馆合影(左起:吴金鼎、王介忱、高去寻、冯汉骥、曾昭燏、李济、夏鼐、王明达)

我看见石制的墓床上面,有许多棺材都腐朽了,一面是红色,一面是天蓝色,印象很深。棺椁里还有许多水银和淤泥,父亲正指挥工友将棺床上的水银用工具一点点舀出来,装在一个容器里拿出去。我又看到旁边有一个大石缸子,问父亲:“这石缸子是做什么用的呢?”他答:“这叫万年灯,当年装满了一大缸油。”我向缸底望去,发现还有少许不明液体,我又问:“这里面还有些东西,到底是水还是油?”父亲笑了,说可能是水。他又带我去看了一尊石头雕像,告诉我这就是王建的像。记得还有一个玉册,上面记有王建生平事迹。很快到了吃午饭的时间,由于下午我还要到学校去,我就出了墓室,坐车回家了。

王建石刻座像是我国目前历代陵墓中发现的唯一一件帝王写真塑像( 余茂智 摄)

发掘王建墓时还有一个插曲:当墓室开启以后,外界谣传其中有大量金银财宝,引起当地袍哥土匪的觊觎。袍哥徐子昌竟武装抢劫,进入墓室见里面全是破棺材板子、烂石头,以为我父亲将金银财宝藏了起来,于是将父亲捆绑起来,拷打半天之久。幸好晚上川大工友刘复章(音)挣脱绳索逃了出去,父亲对他说:“我不能走,你到带江草堂邹鲢鱼处躲藏,明天郭有守厅长约我在那里会面。”第二天早上,四川省教育厅郭厅长果然来了,他汇报了情况。郭厅长大怒,马上叫上他的卫兵带着枪上车;另一面让秘书通知宪兵队马上过来。他的小汽车开到乡公所,乡长一看厅长来了,吓倒了,又是赔礼又是道歉,马上开锁放了我父亲。这是1950年父亲讲给我听的。

情系三星堆 念念不忘

1929年,广汉农民在三星堆月亮湾燕家院子挖水渠时,发现古代玉石器坑。燕家院子的主人叫燕道诚,是一个秀才,知道这批玉器很值钱,于是悄悄地把这些宝贝埋起来,然后慢慢地、偷偷地卖到成都会府古玩市场。

1933年,华西大学教授林名均、葛维汉等人组成月亮湾考古发掘队。1941年,林名均、葛维汉参观王建墓。葛维汉跟父亲是哈佛同学,一起听过课。他带来一块天圆地方的玉琮,说是在成都会府古玩市场买的,请我父亲鉴定。父亲说:“这个玉器肯定不是祭祀用的玉器,所以说这可能非常古老。”此后,我父亲就对这个三星堆遗址非常感兴趣。据葛维汉讲,当时请燕道诚组织农民去挖,每天给他们每人一块大洋,但是人称“燕师爷”的燕道诚很狡猾,没有把玉器埋藏的真实地点告诉他们,所以自然不可能挖到。后来,经过父亲的学生王家祐先生耐心工作,燕道诚之子燕青保才将埋藏在燕家的玉琮、玉瑗、玉钏和玉磬上交了国家。一部分玉器收藏于四川博物馆,一部分收藏于四川大学历史系博物馆。

冯汉骥主持发掘的前蜀王建墓,是中国历史上首次科学考古发掘帝王陵墓

1953年,父亲任西南博物院院长时,带人对月亮湾一带再次考察。1954年,他又带着川大学生在此实地调查,并在城墙附近挖了一段时间。1963年,在我父亲主持下,四川博物馆、四川大学历史系考古教研组在月亮湾遗址再次进行试掘,发现了一些零星的青铜器残块、孔雀石、铜炼渣等遗物。那段时间,我还陪父亲去了一趟三星堆,当时我还在上大学一年级。记得那天是陈师傅开着博物馆的吉普车,我们一起去发掘工地。路上我说我来开一段,结果把农民的一只鸡压死了,当时就买了那只鸡,烧了请发掘工地的同志们吃。在工地上,我还认得几个老朋友:一个是王家祐,一个是喻豪亮。

1963年,冯汉骥(中)在广汉月亮湾考古现场,提出了三星堆“很可能是古蜀国的中心都邑”的预言

记得我父亲去世前一两年,长江流域博物馆的同志来成都,父亲给他们作了一次三星堆发掘报告。本来安排讲半天,结果整整讲了一天,到了吃晚饭还意犹未尽,接着又讲。那天正好是我父亲的生日,我们全家人都在等他回来吃饭,等到晚上9点钟才回来。这回讲了之后,他的病又犯了(气管炎),住进了医院。父亲于1977年去世。

敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载。

来源: 《成都日报》2022 年8月1日第8版

口述:冯士美

记录整理:彭雄

用户登录

还没有账号?

立即注册