【红色记忆】雪山魂——记老红军冯元庭的夹金山情怀(一)‖杨宓

位于宝兴县的《雪山丰碑》雕塑(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

雪山魂

——记老红军冯元庭的夹金山情怀(一)

杨 宓

引 子

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”这是1935年10月,毛泽东率领中央红军长征即将结束时写下的《七律·长征》,反映了红军在长征过程中表现出来的大无畏的英雄气概。

夹金山位于雅安市宝兴县和阿坝州小金县之间,是中央红军长征途中翻越的第一座雪山。“夹金”是藏语的音译,在藏语里的意思是弯曲的道路,是说这座山又高又陡,很难翻越。当地流传一首民谣:“夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,人也不可攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间。”道出了翻越夹金山的曲折艰难。

要想翻越夹金山,无疑是闯鬼门关,可谓九死一生。然而有一位红军在长征中不但翻越了二次,而且解放战争中随军南下打到了川康,来到了夹金山下的宝兴,从此再也没有离开,担任宝兴县委书记、县长,为实现当初红军解放劳苦大众、为人民谋幸福的誓言而呕心沥血,把一生都献给了人民的解放事业和建设新中国的事业,守护着那些牺牲在翻越夹金山途中战友的英灵。

他逝世后,按他的遗言,葬在了雪山下,化着雪山之魂,依旧守护着那片红色的土地。

他的名字,叫冯元庭。

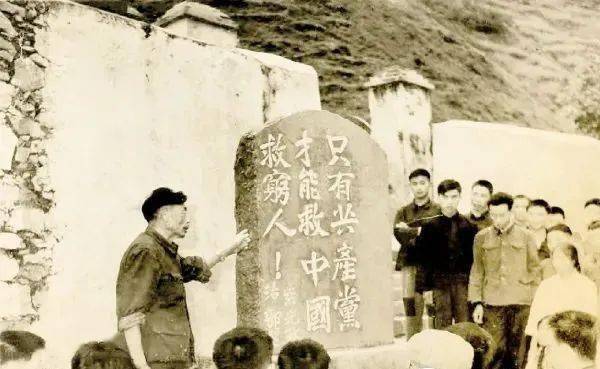

老红军冯元庭给知青讲革命传统故事(图片来源:雅安日报)

1995年夏天的一个晴朗之日,也就是冯元庭去世的头一年,身患重病的他在外出治病前,执意要孙儿、孙媳开车再上夹金山。夏日的夹金山天高云淡,雄鹰在蓝天翱翔,满坡开着红的、黄的、紫的、白的……野花。车在盘山的公路上蜿蜒而上,冯元庭隔着车窗,留恋地看着窗外的景色。车上山顶后,在垭口处停了下来,冯元庭在孙儿搀扶下下了车,杵着手杖走到崖边,俯视着山下。有一条弯弯曲曲的狭窄山路,从山顶一直朝山下无限延伸着,这便是当年红军翻越夹金山行走的小道,如今叫红军小道。他杵着拐杖伫立在崖边,久久地凝视着。他虽没有说话,但从他深情凝视的目光中,从他略微颤抖的双手上,你能看出他内心情绪的激荡,思想的波澜壮阔。作为一名老红军,冯元庭无时不在怀念长征时的艰难岁月,怀念战火纷飞的战争年代,怀念部队的战斗生活,怀念着久远的冲锋号声,怀念着那些生死与共的战友。

让我们将时光倒流,去追寻他一生的足迹。

舞剧《红军花》剧照(四川省歌舞剧院 供图,图片来源:四川日报)

为翻身求解放 毅然参加红军

1909年3月,冯元庭出生于四川省苍溪县东溪镇柴坡村。

苍溪县古称“秦陇锁钥”“蜀北屏藩”,因地处苍溪谷而得名。

1932年10月,由于张国焘盲目轻敌,红四方面军未能粉碎蒋介石的第四次围剿,被迫撤离鄂豫皖根据地,千里西征,翻越秦岭,渡过汉水,由陕南进到川北。

一个人的命运与时代的大背景有关,与某个事件的发生有关,更与自己的选择有关。红四方面军的这次转移,使冯元庭,一个四川乡下农民儿子的命运,发生了根本改变。红军转战苍溪的三年,当地广大群众踊跃参加红军。当时全县28万人,有3万多人参加了红军,冯元庭便是其中之一。当时看来自然的选择,却是选择了命运,由此跟中国革命紧紧地联系在了一起,也跟夹金山联系在了一起。

20世纪70年代,原成都军区某野战部队到夹金山拉练,途经宝兴县时,两次翻越夹金山的老红军冯元庭为他们讲革命传统(冯锡友 供图)

冯元庭是佃贫农出身,家境贫寒,从小放过牛,种过田,当过石匠,家里时常受到地主恶霸欺凌。在他17岁那年,母亲因贫穷去世。红军到他家乡时,他23岁,已结婚,有年幼的一个儿子和一个女儿。作为石匠的冯元庭,用他的一技之长,帮助红军宣传队在石碑、石墙、石崖上刻标语:“红军是穷人的队伍,为穷人打天下!”“只有共产党才能救中国救穷人”等,时间长了,他逐渐明白了一些革命道理,萌生了参加红军的念头。他把这个想法给妻子肖世芬讲了。妻子瞪大眼睛对他道:“你要当红军?”

他点点头:“红军来了,我们分得了土地,我们得拿起枪杆子保卫它!”就这样,1933年,他选择了红军,选择了共产党,开启了自己不同寻常的一生,在红31军93师279团当了一名战士。他的两个兄弟冯平庭和冯安庭在他的感召下,也跑到东溪镇报名参加了红军(后牺牲)。别看冯元庭个子不高,体魄偏瘦,因石匠出生,臂力过人,打仗不怕死,十分勇敢,得到上级认可,被调到突击队当了排长,随军一路征战,1934年光荣地加入了中国共产党。

(未完待续)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杨 宓

音频制作:成都市广播电视台故事广播

文字供稿:雅安市地方志编纂中心