《舌尖上的四川》第28集:近代川酒,动荡时局中的坚强崛起|川酒3

说起天蚕土豆写的《斗破苍穹》,你或许不会陌生,男主角萧炎,原本是家族的天才少年,创造了空前绝后的修炼纪录,但随后各种打击接踵而至,一度沦为废人,尝尽了人情冷暖。

不过,他没有气馁,凭借强大的“主角光环”加持,在师父的帮助下,萧炎重新开始修炼,历经种种磨炼,一路“打怪升级”,最终成就辉煌,炼成绝世奇功。

这种主角“一路开挂”“见谁灭谁”的网络小说,虽然屡见不鲜,情节多有类似,但是因为读起来轻松愉悦,可以缓解负面情绪,所以大受读者的欢迎。

不过一路顺风顺水,连战连胜的人生,只可能存在于小说当中,现实的生活,往往是暗流涌动、一波三折,充满曲折和艰辛。

上一期节目我们说到,虽然历朝历代对酿酒多有限制,但是凭借特殊的地理环境,川酒产业一直稳步发展,没有受到太大的影响。但是到了近代,川酒却面临了前所未有的危机,还曾经萎靡不振、濒临灭绝。

今天舌尖上的四川,我们就来讲讲近代川酒发展史上的那些大起大落,重温这段跌宕起伏的历史,看看川酒是如何绝处逢生,重新崛起的,首先,让我们把时间退回到清朝末年。

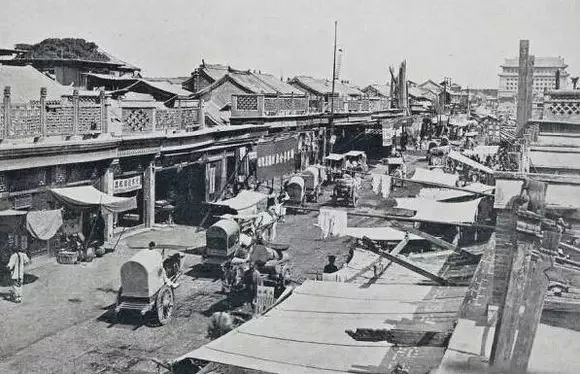

清朝光绪二十九年,也就是公元1906年,此时距离八国联军攻入北京刚刚过去六年,《辛丑条约》的签订让整个国家处在屈辱和动荡之中。

条约中规定:中国的赔款加上利息一共是9.8亿两白银,这一巨额重担造成朝廷财政捉襟见肘,为了增加收入,清朝政府开始加重税收。其中,对酒业开始征收专税。

当时清廷要求,江苏、广东、四川各省每年征收酒税50万两。而此前,四川全省征收的酒税不过两万两。要完成这一巨额税收,就只能放开对酿酒的管制了。

自古就很发达的四川酒业,在这样的政策下迅猛发展。清朝文人傅崇矩在《成都通览》里记载:宣统年间,成都城内出现了专营大曲酒的烧房帮,一共有12家,烧房就是指专门酿制高端白酒的作坊。

除了烧房,其余普通的酿酒作坊也有45家,这些高端的、普通的酿酒作坊加在一起相当于有将近60座酒厂,这么多酒厂,制作出来的酒当然也是品种繁多。

除了大曲酒之外,还有烧酒、白老酒、葡萄酒、青稞酒等,加上成都周边乡下酿制的土酒、家酒,总产量达到了200万斤左右。川酒的产业规模上了一个新的台阶。

八国联军的入侵,国运的衰败,清廷为加重税收放开管制,居然倒逼出川酒的发展,这种情况恐怕是谁都意想不到的,同样让人想不到的是,这种发展并没有持续很久,形势就急转直下。

仅仅过了几年,时间来到了民国,各地军阀混战,社会动荡。有史料记载,当时的四川“战乱相乘,迄无宁岁”,意思是战乱一场接一场,每年都不消停。

为了筹集军费,各地军阀横征暴敛,设置了层层关卡,收取各种苛捐杂税,可以说是想尽了各种法子剥削老百姓,这对四川的社会经济造成了严重的破坏。

根据民国22年,也就是1933年,成都各行各业的调查数据记载:当时的市场情况每况愈下,无论是进出口商还是零售商、批发商,无不遭受着衰落不景气的市场行情的影响。

还是根据清朝文人傅崇矩写的《成都通览》里的记载,清宣统年间成都市内有酒坊、酒馆496家,到了民国23年,十多年时间内,数量几乎下降了一半之多。

受时局动荡的影响下,各地酒业苦不堪言,产业发展举步维艰,川酒陷入了前所未有的低谷。直到民国26年,也就是1937年,这一年,抗日战争全面爆发。

1937年12月,南京沦陷,国民政府迁都重庆,而四川则成为了抗战“大后方”,川酒也在这个时候,迎来了一次特殊的发展机遇。

大批的军政机关、学校迁往西南地区,人口骤然增加,商贸的频繁和市场的旺盛需求刺激了酒业的发展。据当时的调查,成都市大曲酒作坊,也就是高端酿酒作坊在1942年增加到了22家,普通作坊更是达到了783家,年产的白酒数量比抗战前提高了一倍。

抗战时期,不但四川酒业迅速发展,川酒也得到了内迁人士的普遍喜爱。抗战结束后,这些人纷纷把四川名酒作为特产带往全国各地,在一定程度上扩大了川酒的影响力。

俗话说,盛极必衰。抗战期间的川酒产业是依靠市场需求兴旺起来的。一旦离开市场需求,那么整个产业必然就会萎缩。

1941年以后,民国政府对酒税进行了改革,先后三次提高了税率,变相征税也不断增加。加上1945年抗战结束以后,内迁人口大批离开,消费市场萎缩,川酒产业再次遭到重创。

这段时期,市场萧条,酒税沉重,加上通货膨胀、物价暴涨,酿酒商往往是卖了酒的钱不够买酿酒原料,经营难以维持。许多酒厂不得不关门歇业。

到了1949年,成都市区原有的21家酒坊,只剩下8家还在苦苦支撑。这一次的重创可以说是川酒历史上前所未有的“滑铁卢”了。只是因为还有酒坊在支撑,川酒才不至于彻底消失。

酒坊的苦苦支撑终于等来了新的历史机遇:新中国成立了!四川各级人民政府高度关注川酒行业恢复生产工作,大力扶持私人作坊,地方政府收购倒闭的作坊,成立白酒生产合作社,酒业得以迅速振兴和发展。

1956年,中央人民政府拨款2000万元,支持全国四大名白酒厂扩建,位于四川的泸州老窖酒厂分得500万元,其他重点酒厂也分得了一定的份额。1957年,四川全省白酒总产量达到14余万吨,比建国初期的总产量增长了将近两倍。

到了1976年,四川省政府又拨款上亿元,分别为泸州曲酒厂、五粮液酒厂、成都全兴酒厂、绵竹县剑南春酒厂、郎酒厂等骨干白酒企业增加投资,支持企业扩大生产力。四川酒业的发展,根基更为牢固,发展速度和发展规模又上了一个台阶。

2000万元,上亿元,我们现在都觉得是天文数字,更别说早在上世纪五十年代、七十年代了,要是没有这一笔笔的投入,可能也就没有现如今,四川的五粮液,泸州老窖等名酒,远销海外,享誉世界了。

纵观近代川酒产业的历史,从清末放开税收,引发大规模生产,到民国初年,战乱夹缝中艰难求生,从抗战期间因市场需求而蓬勃发展,到抗战结束市场萎缩而奄奄一息,再到新中国成立以后,国家的重视和大力扶持。可以说,近代川酒的发展与国家命运息息相关!

也正是因为新中国成立以后,政府的重视,市场的稳定,川酒发展得越来越好,涌现出了一大批知名的品牌,川酒的“六朵金花”就是其中的佼佼者。

这“六朵金花”分别是哪六朵,他们在什么地方?各自又有什么样的特点?我们会在下一期节目为你讲述!

除此之外,本期节目中还出现一个专有名词:“大曲酒”,我们也会在更往后的节目中为你详细讲解。舌尖上的四川,下期节目再见!

用户登录

还没有账号?

立即注册