程千帆沈祖棻的成都岁月

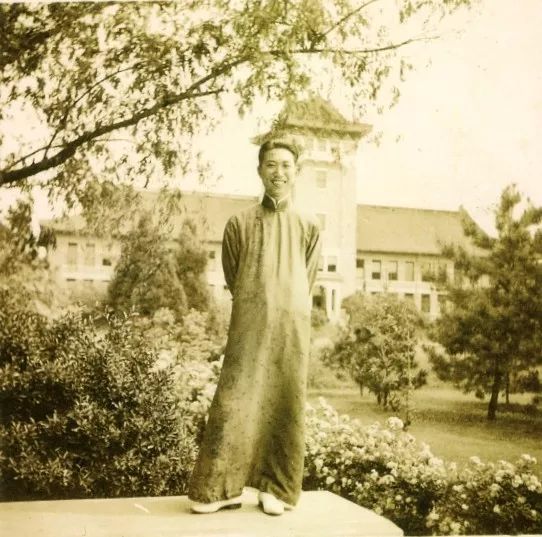

1936年春,南京玄武湖畔,热恋中的程千帆与沈祖棻(图片来源:程丽则《国学大家程千帆:千帆过尽念无尽》,2016年3月20日《长沙晚报》)

我的父亲程千帆是公认的国学大家,历任金陵大学、四川大学、武汉大学等教职。1978年执教南京大学。曾任唐代文学研究会会长,江苏文史馆馆长等。我的母亲沈祖棻是词人,以所著《涉江词》名世。沈尹默曾有诗赞《涉江词》云“昔时赵李今程沈”,以宋代赵明诚李清照夫妇比附父亲与母亲的情投意合。

——程丽则《国学大家程千帆:千帆过尽念无尽》,载2016年3月20日《长沙晚报》

1999年程丽则与父亲程千帆(图片来自网络)

程千帆沈祖棻伉俪乃“如花美眷”,不意新婚即遭流离之苦。抗战期间,他们与四川结下不解之缘,与成都结下了深刻而细腻的情感。蜀学的奇绝让程千帆刮目相看,蜀人的温情让沈祖棻没齿难忘。沈祖棻(1909—1977),字子苾,别号紫蔓,原籍浙江海盐,生长于苏州,古典文学家,被誉为“当代李清照”。抗战时流寓华西坝,先在成都金陵大学执教,继往华西协合大学中文系担任讲席。程千帆(1913—2000),名会昌,字千帆,别号闲堂,湖南人,古典文学家。抗战时与夫人沈祖棻一同流寓四川,先后在成都金陵大学、乐山武汉大学执教。

程千帆沈祖棻与女儿程丽则全家福(图片来自网络)

琴瑟相谐 流寓巴蜀八年

1938年的秋日似乎格外萧瑟,在重庆巴县界石场,入住了一位美丽娴雅的少妇,她的眼帘中看不出喜悦,却含着几多哀愁。这是她第一次入川,在抗战的狼烟烽火之中,不久之前,她不得不与丈夫作新婚之别。“经乱关河生死别,悲笳吹断离情”,带着旅途的风尘,她将内心的不平波澜,化为了八首哀婉的《临江仙》词作:昨夜西风悲乍急,故园霜叶辞枝。琼楼消息至今疑。不逢云外信,空绝月中梯。转尽轻雷车辙远,天涯独自行迟。临歧心事转凄迷,千山愁日暮,时有鹧鸪啼。

1914年,程千帆与父母的合影,照片上的程千帆约1岁,懵懂在父母关爱的幸福中(图片来源:《国学大家程千帆:千帆过尽念无尽》,2016年3月20日《长沙晚报》)

这是该组诗的第一首,在余下七首中,同样的况味也无不流于字词之间,诸如“巴山今夜雨,短烛费新愁”“衫痕新旧泪,柳色短长亭”“镜中残黛绿,梦外故山青”“乔木荒凉烟水隔,杜鹃何苦频啼?”

作词之人不是别人,正是一代女词人沈祖棻。这位江南才女初用笔名绛燕、苏珂写小说、新诗,后转而从古典诗人汪东和吴梅习古典诗词,成为一代词学大家。

1936年大学毕业前夕,程千帆在金陵大学北大楼前留影。今天北大楼依然是南京大学的象征(图片来源:《国学大家程千帆:千帆过尽念无尽》,2016年3月20日《长沙晚报》)

年轻时的沈祖棻(图片来自网络)

沈祖棻与丈夫程千帆是于1937年从南京开始踏上流离之路的,他们于该年的9月1日在安徽屯溪喜结连理。新婚不到半载,日寇进逼,屯溪危急,仓皇之中,又辗转至安庆、武汉、长沙、益阳,在长沙短暂停留时,夫妻俩曾“楚辞共向灯前读,不诵湘君诵国殇”。1938年5月沈祖棻只身南下四川,程千帆则住在汉口,一年之后的秋天,分别一年的夫妻俩重聚于巴县,旋即又踏上流离之路。上引《临江仙》第一首即是描叙当时境况。之后,他们先后分别执教于巴县的边疆学校、乐山技艺学校、乐山武汉大学、成都金陵大学、四川大学、华西协合大学。1946年8月,俩人离川踏上回乡之路,流寓巴蜀计有8年岁月。

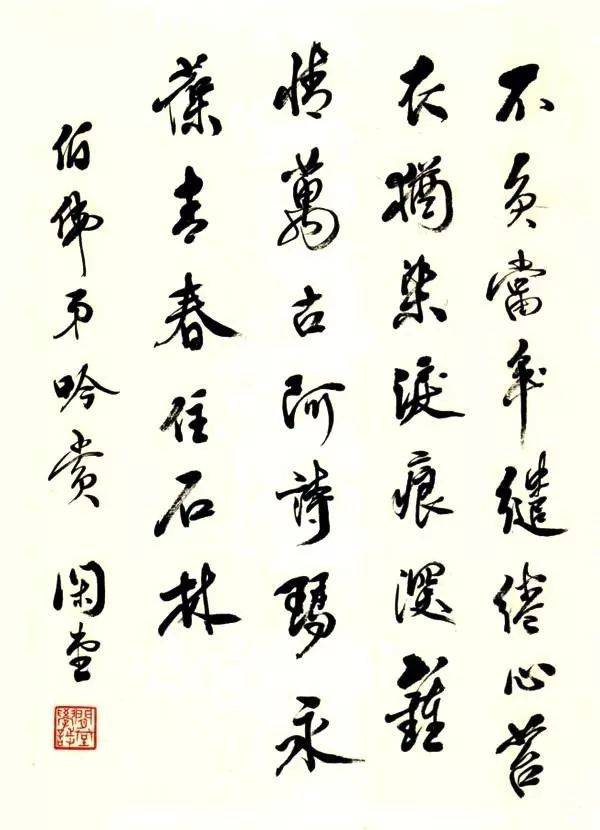

程千帆书自作诗《石林绝句》(图片来自网络)

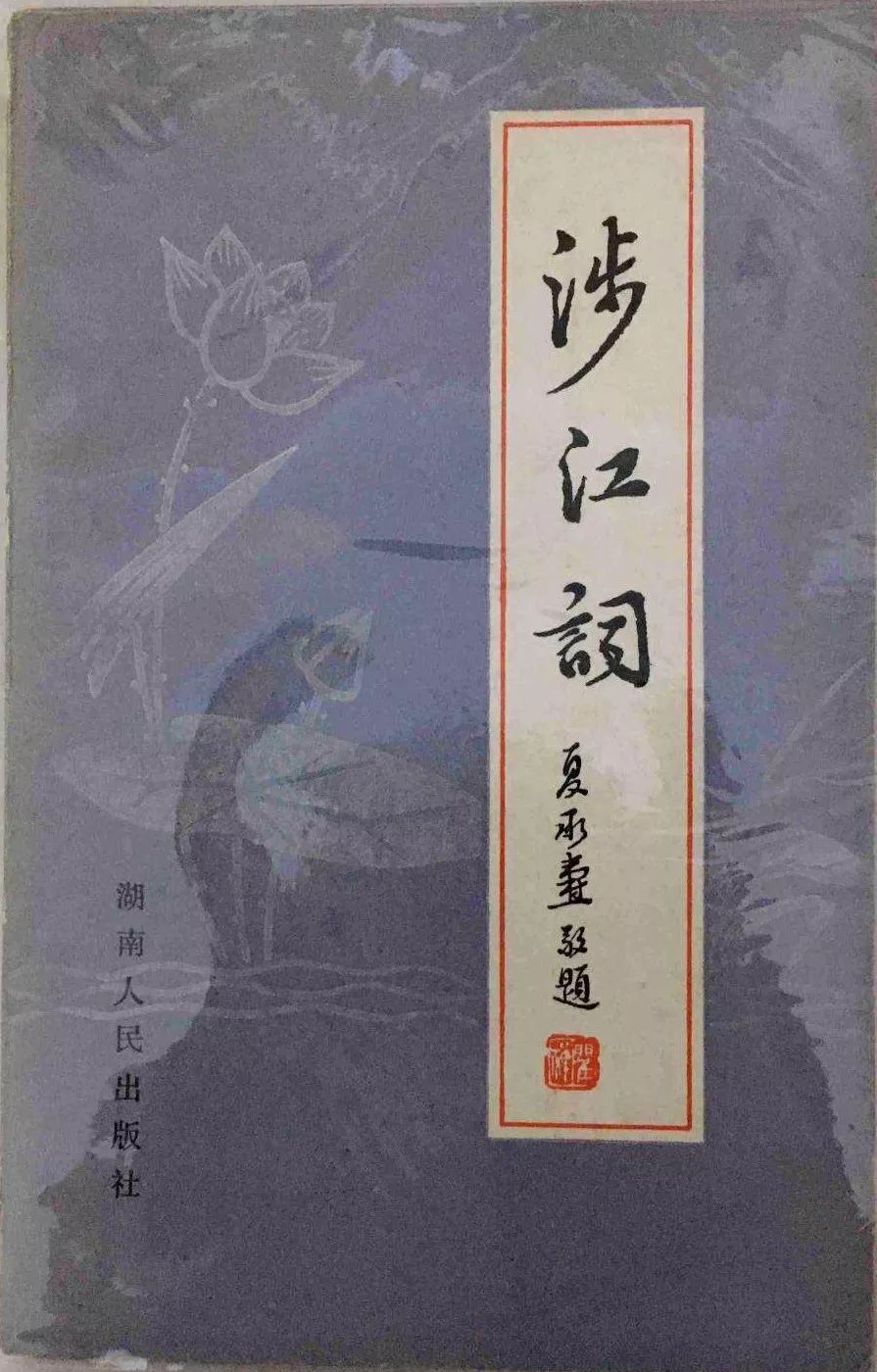

“昔时赵李今程沈”这是沈尹默对夫妻俩的褒誉,将其比之为赵明诚与李清照。沈祖棻以一部饱蘸着血与泪的《涉江词》将家国之恨发于笔端,叶佳莹评价其为古典旧词的集大成者,而她的丈夫程千帆兼具学者与诗人风范,同样令世人钦慕。

程千帆中年之后遭遇坎坷,学术生命一度中断,晚岁却勃发生机,成为南京大学古典文学研究的领军之人,当代人视之为文史大师。他的《闲堂诗集》,钱钟联评价卓然有陈后山之风。

程千帆部分著作(图片来自网络)

夫妻二人,一位学者兼诗人,一位诗人兼学者,鸾翱凤翔,琴瑟相谐,在他们相濡以沫四十年的岁月之中,巴山蜀水八年的流寓生涯承载着太多抹不掉的情结。沈祖棻最著名的《涉江词》收词三百八十九首,其中三百一十四首皆作于四川,而这三百一十四首中的一百七十首又作于成都。程千帆作为文史大家,在四川度过了他早期的学术生涯,其学风也受到过蜀地学者的影响,他曾自言他的古典文学基础得益于家学,而他的父亲便曾拜在蜀地学者的门下。

沈祖棻《涉江词》。《涉江词》收有沈祖棻自1932年春到1949年春的389首作品,其中314首作于四川。在她笔下,相思迢递,飘零辗转,眺望乡关,无不时时缠绕着对半壁江山和危亡时事的忧患(图片来自网络)

警角声凄楚 珠泪飘灯人又去

陈寅恪在华西坝(图片来自网络)

1940年暮春,沈祖棻被检查出腹中生有肿瘤,她与丈夫从雅安赴成都四圣祠医院治疗。某日,程千帆未在身边,时值午夜,医院突然失火,身体孱弱的沈祖棻未即拿上自己的随身衣物,便与惊惧的人们一道“奔命濒危”。待程千帆闻讯从旅舍赶到医院,他遍寻未见妻子的身影,在茫茫夜色之中,一颗心不由忐忑不安。沈祖棻有一首“宴清都”词叙写其事:“迷离梦回珠馆,谁扶病骨,愁认归路”。那时候,当丈夫赶到医院之时,她却强扶病体欲回旅舍,然而却找不到归路了。待天明夫妻重逢,俩人“相见持泣,经达似梦”。这样的境遇,恍若重生一般。那时候程千帆在乐山执教,夫妻俩在短暂相聚之后,程因有要事又不得不离开身患重病的妻子,而当他去到乐山,寄寓在成都一位友人家的沈祖棻却又万般地担心起丈夫来,因为偏僻的乐山城竟遭遇了日寇的轰炸,她笔下的“珠泪飘灯人又去。月冷荒城,警角声凄楚”即是当时忧心之境的写照。

国难亦是个人之难,身体贫弱且又漂泊异乡,这让沈祖棻同时怀着了病愁与乡愁,她的一首《西平乐慢》,让人们窥见到她婉丽多情而又哀怨的内心世界:

转毂兵尘,伴愁药里,还叹久客殊乡。薄暮风灯,自怜寒夕,书签不遣流光。甚酒迹衣痕细检,沈醉狂吟顿灭,争如昔日,江南断尽回肠。空念朱颜暗改,明镜里、漫记旧时妆。戌笳催晚,新烽换岁,怅恨尊前,难觅疏狂。休更忆,吹笙月下、系棹华荫,水阁醅春酒酽,惹梦香浓,歌舞湖山夜未央。无奈凭栏,平芜故国,残照新亭,寂寂江潭,怕说离情,谁教种遍垂杨?

1945年,沈祖棻(前排左三)在四川与正声诗词社同仁合影(图片来自网络)

词家的句子让后来人追想她当年心境:病恹恹的身子怎禁得住兵尘中的折腾,薄暮寒夕之中叹流光转逝,叹朱颜暗改,更叹久客他乡。不要回忆承平之日笙歌游宴、长夜未尽的日子,想起来便更惹愁绪,更怕说离别,更恨人、是谁种了那么些撩人幽怨的垂杨?在沈祖棻许多词作中,这些千转百折、柔靡而又纠结的汉字总能在她才思清妙的心中浮现。“流离药盏供多病,怕近尊前。柳色依依,无端绿到吟边。”“病枕残书,吟签别绪,迟迟长日和愁度。”“芳草无情连碧碧,春归还是来时路。”“落木萧萧动客愁,西风更到最高楼。”她所遭遇的病愁与乡愁,与同在成都的陈寅恪的境遇有着相似之处,但是陈非词人,更非女性,他留下的诗篇哀而不柔,怨也不靡,沈祖棻则以她的阴柔与细腻给后人留下凄恻缠绵的千古绝唱。

1963年,程千帆沈祖棻全家在上海合影(图片来自网络)

纵有高才 赚悬命之资而已

早在1932年,当日寇狰狞之相初露,年轻的沈祖棻感时念忧,写下了一首超凡脱俗的《浣溪沙》:

芳草年年纪胜游,江山依旧豁吟眸。鼓鼙声里思悠悠。三月莺花谁作赋?一天风絮独等楼。有斜阳处有春愁。

这是沈祖棻的出道之作,前辈诗词大家们传阅之后,皆颂其对斜阳意象的把握,从此古典词坛称她为“沈斜阳”,她的词学基调也于此肇定并生长。在四川的流离风咏生涯中,“斜阳”之句亦不时浮现。诸如:“但伤心,无限斜阳,有限江山。”“纵有当时燕,怕江山如此,减了斜阳。”“对河山满眼,斜阳欲暝,伤时泪、如铅水。”可以看出,斜阳是她悲凉心中的斜阳,也是故国大好河山的斜阳。这位“易安之后有斯人”被朱自清颂为“现代李清照”的卓越词人,她的词作所表现的便远非仅对自己身际的萦怀。她的词,或针砭时弊,或心系家国,或关注国际时政,俨然一部个人心灵史兼“词史”。

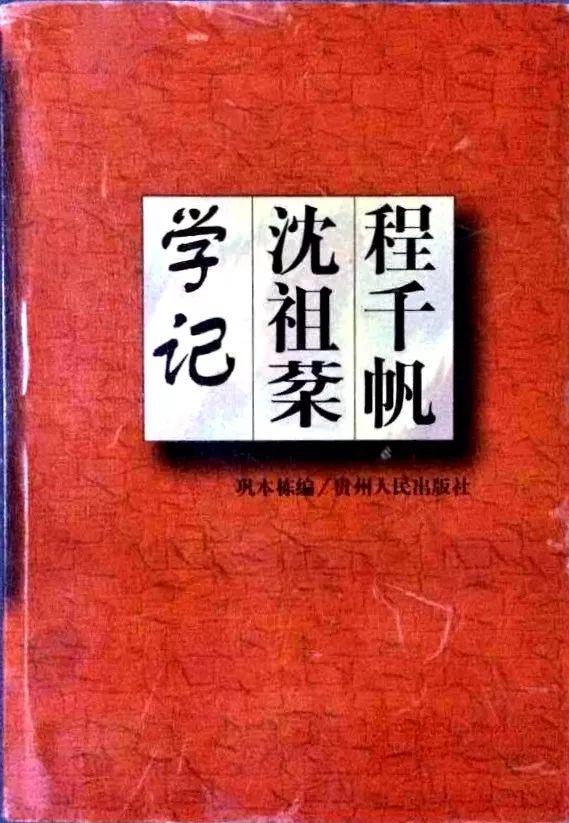

巩本栋编《程千帆沈祖棻学记》,1997年贵州人民出版社(图片来自网络)

抗战期间,物价飞涨,民生凋敝,作为天府之国的成都虽较其他地区稍好一些,许多教师与公务员也仍然入不敷出,生活艰辛。有一首打油诗调侃道:

教授皮黄包骨头,沟中断瘠待谁收?伤心饱学纍然狗,空腹高谈吹甚牛?今日不为明日计,他生未卜此生休。虚名坐误真君子,馁在其中为稻谋。

此诗中“今日不为明日计,他生未卜此生休”是陈寅恪集苏东坡诗为联用以自嘲过的,沈祖棻在蓉时与陈先生多有交往,一定熟悉。她也曾给学生们念读过另一首调侃公务员的打油诗:“何事不可作,偏为公务员。家贫儿作仆,柴贵饼当餐。两脚奔寒暑,六亲断往还,只缘棺木贵,不敢上西天。”后来许多人误以为这首打油诗是沈祖棻所作,其实她只是在一些场合念读过而已,在她笔端表现的类似题材,其文字濡染不会如此浅俗,当然是另一番笔调了。

那时候成都有一些浅俗媚洋之人莺歌燕舞,浑然忘记祖国之难。时居华西坝的陈寅恪有诗鞭笞此举,他请这些人在轻歌舒缓、香雾弥漫之时不要忘记祖国“却在山河破碎中”。沈祖棻有一组《减字木兰花》词亦咏类似事件。其词云:

秋灯罢读,伴舞嘉宾人似玉,一曲霓裳,领队谁家窈窕娘?红楼遥指,路上行人知姓氏,细数清流,还有夫婿在上头。

她的丈夫程千帆签注此词说:“写当时教会大学学风之流荡也。时有北平南迁某校之校长夫人,尤工媚外,每率诸女生陪美军军官跳舞,虽为路人指目,不顾也。”在另一首词中,她则将大多数人的困苦揭示出来:

肠枯眼涩,斗米千言难换得。久病长贫,幸差怜才有美人。休夸妙手,憎命文章供覆瓿。细步纤纤,一夕翻翾值万钱。

所谓”幸差怜才有美人”是反讽之句,当时的舞会有为贫穷人募捐的。下阕叹:纵有高才,也只供赚一个小瓦罐的悬命之资而已,哪里能比得上款款舞步而能谋得不菲的钱财呢?

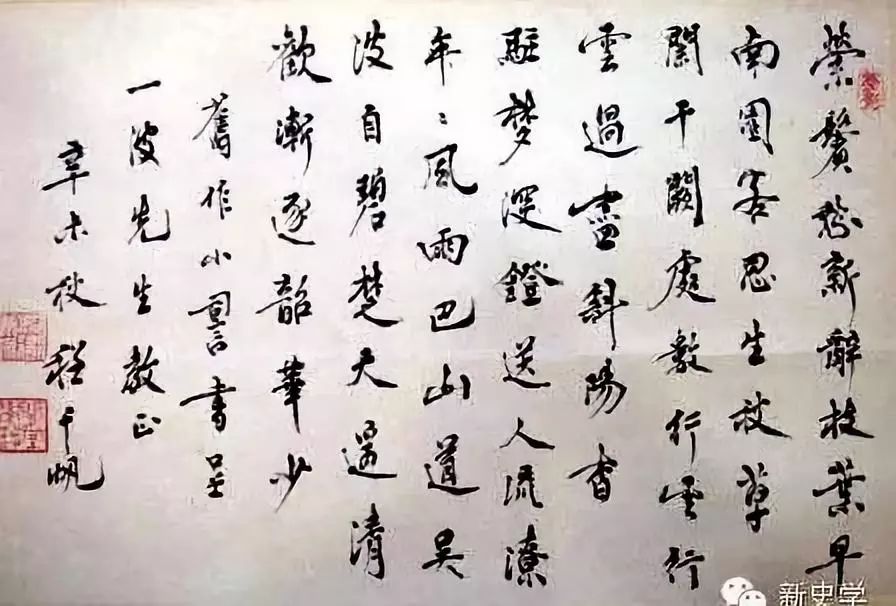

程千帆先生手迹(图片来自网络)

沈祖棻供职的金陵大学在华西坝,坝上的几所教会大学彼时精诚团结,共御敌侮,是抗战时国内为数不多的文化教育中心。但在其隐匿之处,贪污糜烂之风却时有浮现,沈祖棻的《成都秋词》《成渝纪闻》《华西坝秋感》《华西坝春感》等词便是对其的针砭之作。一段时间,当金陵大学的一些人事纠纷牵涉到她,她开始萌生去意。这在其词“蛩乱语,燕难留,新凉团扇自然收”的表达中可以窥见。而当有关学阀竟然贪污克扣职工食米之事发生,夫妇俩当然愤然揭发,奋起抗争,其结果是被解聘,还有人威胁要对他们报之以老拳。之后沈祖棻去到华西协合大学就职,她的《鹧鸪天——华西坝春感》组词即是对其的描绘,程千帆在签注中更详细地进行了说明。

吴宓评价 当世第一女词人

对沈祖棻词颇有研究的澳门大学教授施议对将沈的流寓之词分为“故国家山之思”“相思分离之情”“羁旅行役之感”三类,其实沈的笔墨也不乏有关注重大时事之作,有一首表现日寇侵华战争的词《浣溪沙》便如此咏道:

兰絮三生证因果,

冥冥东海乍扬尘

龙鸾交扇拥天人。

月里山河连夜缺,

云中环佩几回闻。

蓼杰一掬伫千春。

词人开篇叩问,为什么种兰却得到絮果呢?日本曾经是中国的学生呀,现在却跨过东海扬起仇恨的战尘,这样的恩怨情仇怎样解释?上阕末句指西安事变之后国共两党合作,下阕写中国连连失却国土,什么时候方能听见得胜而归的环佩声响呢?而蓼花是悲苦的,我们却捧着她,固执等待胜利的一日。同样的春秋之笔也在沈祖棻的词作中显现,她在《浣溪沙》续游仙词三章中对蒋宋统治大加鞑伐,第一首讽蒋,第二首讽宋,第三首讽何应钦。这组词曾投《大公报》副刊,排印审查未能通过并受到警告,后来将表明主题的序文删掉得以全文发表。国民党元老于右任很欣赏沈祖棻的词作,但在寓目过此类作品后,曾好心劝诫她最好不要再写这个题材了,但沈祖棻并未理会。

1975年3月,沈祖棻、程千帆与女儿一家合影于武汉东湖(图片来自网络)

可以看出,沈祖棻典雅纤丽的文笔除了倾吐自己的病愁与乡愁,还蕴涵着尖锐的史事与博大深邃的历史内容。八年颠沛流离,历经“涉江”之苦,她从南京到重庆,从重庆到雅安,从雅安到成都,一路写下了经典的传世之作,将她所推崇的婉约词注入了新的生气。精研词学的叶嘉莹先生评其为“学人之词”“诗人之词”“史家之词”,沈祖棻不愧为吴宓评价的当世第一女词人。

旅寓三年 极平生唱和之乐

1942年的岁暮,成都锦江之畔的枕江楼传来一番高谈阔论之声,其后,一阵恸哭又在酒席间不能自抑。这是沈祖棻与程千帆的友人刘君惠的悲泣。那时候,沈祖棻与庞石帚、高石斋、刘君惠、萧印唐、陈孝章等人经常聚会,言说国事,探讨诗艺,刘君惠的哭声即出自那一次枕江楼雅集。刘的哭声何为?盖因亡国之痛,飘零之哀。沈祖棻于席间吟出《高阳台》一阕,将国仇家恨的悲戚刻画得痛彻心扉,更惹来众人唱和。其词云:

醸泪成欢,埋愁入梦,尊前歌哭都难。

恩怨寻常,赋情空费吟笺。

断蓬长逐惊烽转,算而今、易遣华年。

但伤心,无限斜阳,有限江山。

殊乡渐忘飘零苦,奈秋灯夜雨,春月啼鹃。

纵数归期,旧游是处堪怜。

酒杯争得狂重理,伴茶烟、付与闲眠。

怕黄昏,风急高楼,更听哀弦。

在该词的序中沈祖棻说:“岁暮枕江楼雅集,席间石斋狂谈,君惠痛哭,日中聚饮,至昏始散。”欣赏过此词之后,第二天,众人皆出其唱酬之作。綦江人庞石帚无不同情地吟道:“他乡作客君知否?梦幽单、惯得孤眠。”成都人萧中仑也道:“月拥清愁,花敷绮恨,生涯并遣真难。”酉阳人陈孝章觉出老庄之意:“苍茫感尽离情苦,似庄生梦蝶,杜老啼鹃。”垫江人萧印堂悲叹:“更伤心,低诉无腔,高唱无弦。”曾在席间放诞高论的上元人高石斋心中郁结仍在:“此身饮罢无归处,对苍茫,夜气交加。”乐至人刘君惠亦仍续悲号:“醉便为乡,愁还似海,肺肝欲诉都难”。

沈祖棻手稿

以上唱酬之人多为蜀人,他们对沈祖棻的词皆佩服之至,老一辈的四川大儒林山腴也对夫妻俩有着美好印象,曾题咏《涉江词》,其中赞美他们“箫鸞姹咽,彩凤追飞,如花眷美无双”。自从来到成都,夫妻二人便与许多成都文人相接融洽,程千帆曾言:在成都“旅寓三年,极平生唱和之乐”。

回忆成都 总有些趣事萦绕

夫妻俩都是第一次入蜀,不过对于成都,程千帆更多了一层渊源,他的父亲程穆庵先生的老师,即是近代著名诗人和篆刻家成都人顾印伯先生。当年顾先生于北京仙逝,他父亲曾不远万里去到京城搜集顾先生遗稿,后来刊行的《成都顾先生诗集》即是其父整理校勘的。而他的老师黄季刚先生之父曾常年在四川为官,曾做过四川盐茶道、成都知府,四川按察使,为清朝的二品大员,同时也是一位著名学者。黄季刚即于1886年4月3日(农历二月廿九日)生于父亲在蜀期间,出生地是成都金玉街三道会馆,在成都留下过童年的足迹。民国时期,中国学术界有三位被称为“疯子”的大学者,一位是章太炎,另一位是刘师培,还有一位即是黄季刚。独立特行,狷介狂放的他常作出匪夷所思的行为,比如他有段时间四处讲学时居然带着一口棺材随身而走,一时街谈巷议,学界惊诧,而那口棺材居然还是他的父亲当年在四川做官时打造的呢。

黄季刚48岁时留影

程千帆自然知道老师的性情与作为,来到四川后,他对老师早年事迹也有所留意,在雅安的时候,他就打听到黄父的一则趣闻,这则故事说:以前雅安有座庙子名金凤寺,庙里有位和尚学识渊雅,黄父宦游于此,与和尚一见如故,相谈甚欢,不觉将公务也耽误了。于是有人写奏折密告,但其文语焉不详,只说黄父“流连金凤”,这下不得了,人皆以为那金凤是风尘女子,黄父在狎妓风流呢。听过之后,程千帆既解颐又亲切,在蓉时也每每向人打听黄父的轶闻。晚年时,每当他回忆起在成都的时光,还总能记得这些趣事,也总能感到昔时成都友人给予他的温暖。

感念老师 感受蜀学别样氛围

“那儿的老先生都对我很好”“我是非常感念他们的”。他曾对学生这样说过。在成都与他相往过从的学者有赵少咸、庞石帚、林山腴、向宗鲁、李思纯、刘君惠等人。这些人皆为渊雅饱学之士,使他感受到了蜀学的别样氛围。赵少咸先生更是对他礼遇有加,无论在生活与学问上皆对他多有帮助。

程千帆的弟子曾记录了不少他一生的治学心得与往事,他自嘲他的那些回忆与评说不是朱熹说的“晚年定论”而是“晚年谬论”。在他的那些“谬论”之中,颇有关于蜀学以及他在四川大学与成都金陵大学任教时的所见所闻。他说:

“四川大学当时有些很有学问也很有意思的学者,如赵少咸先生关起门来研究音韵学,黄季刚先生在世时非常难得钦佩人,但是看到赵先生的稿子,很佩服他,黄先生当时在全国已有大名,但赵先生则谁也不知道。”

赵少咸

程千帆对赵的这个印象缘于1935年秋天,那时他的老师黄季刚去世,其在中央大学担任的音韵学教职找不到合格的人选,最后还是请了黄先生生前佩服的远在蜀地的赵先生。当时林山腴先生非常兴奋,还赋诗一首纪其实:

赵君别我东南行,南雍博士来相迎。垂炜著述不炫世,蜀学沈冥人自惊。

他连林先生这首送别诗也记得,说明他在晚年对此事的印象何其深刻。他还向学生谈起一位自学成才的学者:

还有一位庞石帚(俊)先生,他是自学成才的,教蒙馆出身,四川那时候逢年过节的时候常常要猜灯谜,他猜谜非常有名,所以就有一些学校请他去上课,他也教得非常好。

蜀中豪杰风采 程千帆叹服

在中国学术史上,“蜀学”自古在全国有着深远的影响,到了民国时期,当新文化风起云涌之时,蜀学的根基还未曾动摇,因此程千帆向他的学生说道:

四川这个地方,一方面是外面的人根本不晓得四川的学者有多大能耐,另一方面,四川的学者还很看不起外面这些人。他看不起自有他值得骄傲的地方。拿研究旧学来说,他们在群经诸子这些朴学方面很有实力,像赵少咸、向宗鲁、庞石帚这些人读书博雅,知道得多。有一段时间任鸿隽请刘大杰先生到四川大学当中文系主任,就丢了丑。因为刘大杰做的那些旧诗,连他们的学生都不如,所以后来没有多久他就走人了。那个时候刘大杰是新派人物,那同四川学者的旧学基础相比差得很远。还有一个特殊的情况,四川要么不出人,要出一个人就很奇特。比如早年的廖平,后来又出了个吴虞。

1977年,程千帆与沈祖棻留下的最后一张合影(图片来源:《国学大家程千帆:千帆过尽念无尽》,2016年3月20日《长沙晚报》)

这些“奇特”的人在四川是不少的,与他的老师黄季刚以及太老师章太炎同样“怪”的还有一位蒙文通,他的风采也让程千帆叹服:

蒙文通先生现在是以一个上古史专家的面目出现在学术界的,其实他的学问源于清末四川今文学的大师廖季平。他是把廖季平那些稀奇古怪的想法用现代学术加以表现出来的,这个问题值得研究。

他又说:蒙文通先生也是个怪人,当时的学校中很有些怪人……一个大学应该有些怪人。蒙先生在四川大学时,因为批评了当时的校长,被解聘了。我当时也是出言不逊,不过我很年轻。蒙先生被解聘后,还是照样去上课,他说“我可以不拿钱,但我是四川人,我不能不教四川子弟。”校长拿他一点办法都没有。他真有意思,是个大胡子。

沈祖棻《涉江诗词集》

那时候,成都的白敦仁先生尚就读于华西协合大学,与沈、程二先生即有过从交往。1996年,白先生出版了他的专著《巢经巢诗钞笺注》,此书钱钟书先生甚为推崇,也得到程千帆的赞许。他评价说,成都“白敦仁《巢经巢诗钞笺注》和屈守元《韩诗外传笺释》很了不起。”在谈到赵少咸先生遗著时,他认为赵先生“平生著述凡数百万言,于《经典释文》、《广韵》二书用力尤劬……自乾嘉以来,三百年中,为斯学者,既精且专,先生一人而已。”

中国古语:“滴水之恩,涌泉相报”,离开古锦城四十年之后,程千帆仍思念成都,想着报答蜀人之情。用他的原话说“我感觉到了他们的恩,要想办法报答他们。”后来《庞石帚集》以及庞先生另外一部专著《国故论衡疏证》出版困难,正是程先生向著名学者王元化及中华书局推荐才得以行世,为源远流长的蜀学传递了不熄的薪火。后来之蜀人,也当铭记程先生的高情厚谊。

抗战胜利后,四川大学曾想聘请程千帆,但他离蜀之意已定,随武汉大学复原回到了珞珈山,沈祖棻则辞去华西协合大学教职回老家养病。当离蜀之日迫近,要与成都友人们告别之时,一阵酸楚不禁涌上沈祖棻的心头,一首《长亭怨慢》也漫延至她的笔端:

漫慵理,愁丝欢绪。

无益相思,忍拼歧路。

一纸乡书,唤人鹏翼御风去。

别筵杯酒,空咽泪,情难述。

转首万重山,漫设想,花前重遇。

延佇。念钗盟婉转,不惜为君留住

偷传锦字,几曾换,小屏私语。

伴芳游、故燕新莺,算难著、吟边清侣

任唱徹阳关,消受离怀凄楚。

词人通篇皆写交谊之情,离别之痛,在告别的宴席上空自咽泪,在唱酬的阳关声中消受凄苦。虽一纸乡书唤她离去,但词人却希望将离别的时间拉长一些,故而一再延佇。如果说此词只为别情所作,其情感单纯,那么沈祖棻在离蜀之时的另一些词作却显现出更为复杂的情感。

车祸而逝 成都弟子痛忆老师

本来,抗战的胜利会换来无限的喜悦,但那时候许多流寓后方的学者却仍然担心着祖国前途,陈寅恪就曾有“喜心题句又成悲”的诗句忧心家事国事。无独有偶,沈祖棻也有相同体验:如这首《过秦楼》:

乍扫胡尘,待收京国,一夕万家欢语。

苔迷旧径,草长新坟,忍望故国归路。

何日漫卷诗书,巫峡波平,片帆轻举。

纵生还未老,江南重到,此情偏苦。

愁更说,苜蓿堆盘,文章憎命,尚作锦城羁旅。

寻巢燕倦,绕树乌惊,况是暂栖无处

谁慰凄凉病怀?吴苑书沈,秦楼人去。

剩香炉药盏,留作伴秋意绪。

其实,当日寇投降的消息传来时,沈祖棻与成都人一起走上街头“连日狂欢”,还急切地盼望着“何日漫卷诗书,巫峡波平,片帆轻举”“待巴江春涨,共上归船”,喜悦之情充溢在字里行间。但这样的心情似乎攸忽一现,等待她的“江南”,被她谶语般地预知着“纵生还未老,江南重到,此情偏苦”。以后的三十一年坎坷岁月,似乎印证了她这句悲凉之词。

1945年,沈祖棻(前排左三)在四川与正声诗词社同仁合影(图片来自网络)

1977年6月,历尽人世沧桑的沈祖棻在武汉遭遇车祸而逝,噩耗传至成都,她的弟子与故旧不禁悲从中来:“噩耗惊呼悲叹绝,奇祸那堪至此?”“噩耗秋前辗转传,始疑终信泪潸潸”“海内传惊耗,人间重好词。”她的学生——刘国武先生回忆往事,老师的音容笑貌仍历历在目:“沈先生为人和蔼可亲,讲课细致深刻,诲人循循善诱,我们在学习上稍有进境,即给予热情的勉励。”

《风雨同声集》 蓉城一时洛阳纸贵

1942年,沈祖棻与程千帆同在成都金陵大学担任副教授,两年之后,因秉持正义而为奸者所不容,遂双双辞去教职。程往成都中学任教,沈被华西协合大学聘用,教授的科目为“诗词曲选”。当时华西坝“五大学”与四川大学的许多学生皆被沈祖棻的风度与学问所吸引,纷纷选修或旁听她的科目。这些学生之中,不少人钟情于古典诗词,平日里都试着填词赋诗,沈祖棻便挑选了几位颇具慧根之人,扶持他们组织成立了“正声”诗词社。

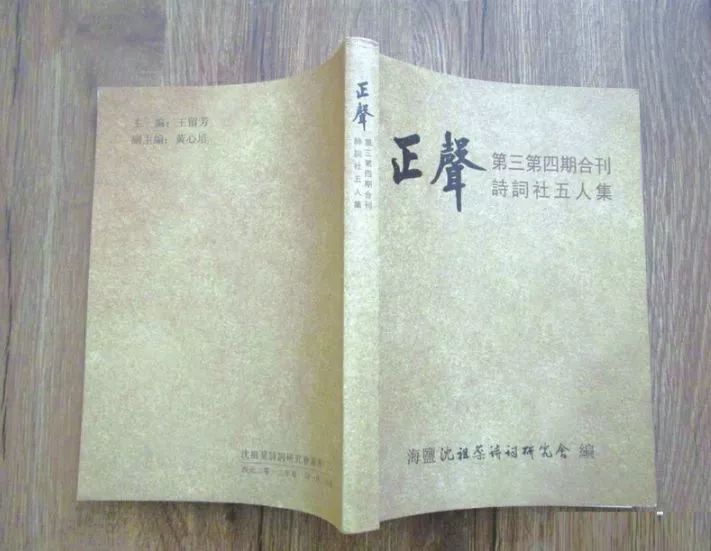

《正声第三第四期合刊诗词社五人集》

从 1942 年 至1946年沈程东归,诗社开展了四年活动,时间虽短,却为文坛所注目。他们所办的《正声》诗词月刊与诗词集《风雨同声集》在成都一时洛阳纸贵。一些大家如陈寅恪、闻宥等人亦给予支持。

在沈祖棻的文学生涯中,萦绕着一个谜团,就在她离开成都之后不过几年,她就基本停止了词的创作,这让热爱她的读者遗憾,更使她的弟子们婉惜。所幸的是,经过十年动乱之后,她的弟子们虽不能窥见一代词人的绝妙新词,却仍能捧读沈先生的旧体诗作。沈祖棻写于上世纪70年代的《岁暮怀人》《锦城怀旧》等组诗,流淌着她对巴山蜀水的怀念以及师生故交之间的殷殷情意。

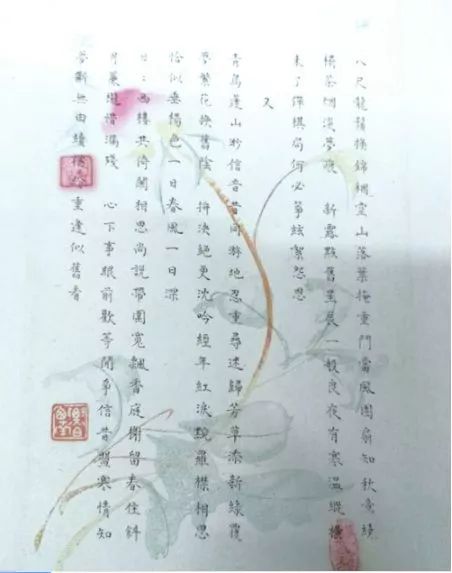

沈祖棻赠刘国武的诗

“阑干四面合成愁,春水一篙都是泪”这俨然为沈词的婉约之句,是华西坝的刘国武当年所写,曾得到了老师的嘉许和鼓励。几十年之后,师生二人皆对此记忆犹新。沈祖棻吟道:“铅华扫尽笔纵横,少作惊人已老成”。刘国武回答老师:“锦里春风忆旧时,当年学步鹧鸪词”。后来,刘国武给老师寄去了他作的讽刺王张江姚的《黑楼梦》套曲,沈祖棻与程千帆读后皆爱不释手。程千帆还曾题联评价刘国武的一组山水诗:“山水有灵,亦惊知己;性情所得,未能忘言。”那时候,沈祖棻已去世多年,一段关于古典文学的佳话在岁月的迢递中已然历久弥新。

甘冒危险 王文才独访荒村

“仲宣诗赋早知名,垂老重逢慰别情。卅载沧桑一杯酒,暮雲回首万重城”。此诗是写给弟子、川师大教授王文才的。当年,在程沈二人遭遇车祸之时,王文才未敢忘记师恩,曾冒着被牵连的危险去湖北敬谒老师。“亲朋断绝而文才独访荒村,不禁为之一喜也。”这是程千帆对此诗的笺注,也无疑是“程门立雪”的升华版。王文才和刘国武都是当年华西坝很有悟性的学生,林山腴曾戏称他们为华西坝的“一文一武”。王文才后来成为著名的古典文学家,刘国武亦没有辜负老师期许,其书法与诗词皆有成就。

沈祖棻的弟子刘国武,现居成都(2017年2月摄)

“年少翩翩问字初,樊南文采更谁如?老来心力归牛背,挂角犹能读汉书。”此诗对弟子刘彦邦的风流文采记忆深刻,对弟子在放牛改造时的窘况有着悲酸的调侃,爱惜之情跃然纸上。沈刘原有通信,有时在信中还用师生二人方能会意的“暗语”交流。尔后,沈祖棻三年无刘的音讯,不觉揪心之极,多方打听直到得知弟子平安的消息方放下心来。

“华西坝上接经筵,曾借园亭住两年。座上朝朝有佳客,招邀喜得主人贤。”

夫妻二人在蓉时曾借住刘君惠家两年,至老未忘主人待客的殷勤,也未忘在离别数年之后各自的辛酸艰涩之路,因此在另一首有关刘君惠的诗中又吟道:“漂泊流人蜀道难,尊前重见杂悲欢。锦城踪迹秦淮梦,江上萧萧风雨寒。”

1980年4月,程千帆(左三)与他的三位研究生在南京栖霞山(图片来自网络)

回首往昔 最伤感女弟子先师而去

“巴峡畸人忆旧狂,千金散尽始还乡。箧中草圣依然在,何处春风问讲堂。”

四川垫江人萧印唐仗义疏财,颇有李太白“千金散尽还复来”之风。萧擅长狂草,人多求其字,沈祖棻亦赏其书,且将其墨迹珍藏多年,故诗中有“箧中草圣依然在”之句。

1981年,程千帆赴南宁讲学期间,与当年武大老学生座谈(左起:何文白、韦其麟、程千帆、林焕标,图片来自网络)

弟子之中,与他们相交最勤的要数王淡芳。程千帆说:“数十年来,淡芳书问最勤,虽十年浩劫中亦未间断。”沈祖棻赠诗道:“脱手新诗如弹丸,殷勤旧谊托书翰。阿翁已自教孙女,犹作当时年少看。”后两句读来何其亲切,弟子纵已是白头翁,师生之间仍与先前一般没有一点生分。

宋元谊,成都女才子,其才情有其祖父宋育仁之风,后不幸自缢而亡。她是沈祖棻最为欣赏的女弟子。暮年沈祖棻在回首成都之时,想起不幸早逝的宋元谊,不觉潸然泪下:“当日曾夸属对能,清词濑玉有传灯。浣花笺纸无颜色,一幅鲛绡泪似冰”。被自己视为传人的女弟子却先师而去,阴阳两隔,怎能不让沈祖棻“有丧予之恸,而惜汪吴词学不得其传也”这段话,是与她“患难夫妻四十年”的程千帆所说,不知道,这仅仅是沈氏之恸,抑或更是国学之恸?

沈祖棻在离蓉时所期望的“转首万重山,漫设想,花前重遇。”只留给后人无限嗟叹……

《沈祖棻全集》书影

来源:华西都市报

作者:雷文景

用户登录

还没有账号?

立即注册