【人物】“布鞋院士”李小文:一蓑烟雨任平生

“布鞋院士”李小文

一蓑烟雨任平生

李小文(1947—2015),四川自贡人,籍贯安徽贵池(今池州),著名遥感学家、地理学家,中国国内遥感领域泰斗级专家。1968年,李小文毕业于成都电讯工程学院(今电子科技大学);1985年,获美国加州大学圣巴巴拉分校地理学博士学位;2001年,当选为中国科学院院士;2015年12月,入围“感动中国2015年度人物”。

李小文致力于地物光学遥感和热红外遥感的基础研究和应用研究,创建了植被二向性反射几何光学模型,并入选国际光学工程学会“里程碑系列”。在普朗克定律在地表遥感中尺度效应研究方面,建立了适用于非同温地表热辐射方向性的概念模型,首创了普朗克定律用于非同温黑体平面的尺度修正式及一般的非同温三维结构非黑体表面热辐射在像元尺度上的方向性和波谱特征的概念模型。

“科学本应追求简单”

或因那双布鞋,让人们看到了一个在学生眼中的慈祥老爷爷的教授,看到一个因衣着质朴而被保安挡在学校门外的科学泰斗,看到一个爱酒且性情的可爱老学人,看到一个活跃在科学博客上的“黄老邪”。他既有武侠小说中人物的气质,又有一份在价值变换时代人们所期待的学人范儿。

李小文,出生于四川自贡一个知识分子家庭。在他16岁时考上电子科大(原成都电讯学院)。他从小就喜欢文学,虽然学的是理工科,但只要有时间,就爱舞文弄墨。1965年,他在《光明日报》上看到姚文元“评海瑞罢官”的文章,心里颇为不服,便洋洋洒洒写了一长篇反驳文章投给《光明日报》。文章用词锐利,不久收到《光明日报》的用稿通知。然而,因形势突变,那篇文章又很快闯下大祸,稿子不但不准发表,还作为严重的政治事件被退回大学,成为批判罪证。那段时期李小文的日子非常难过,以至于他在毕业一年半后,才被分配到四川绵阳一家小无线电厂当技术员。

少年时期的李小文

“我工作不勤奋。”李小文说。那时候日子不好过,他也不会表现自己,在那个小厂自然不受重用。一开始,他在农村修对讲机,为收音机加上联网功能。后来,厂里开了个修东西的门市部,让李小文负责,还让他带了个徒弟,他把徒弟教会后,就回家带孩子去了。结果某日徒弟在门市部里用电炉做饭,停电以后,没拔插头就走了,来电以后,门市部失火。作为直接责任人的师傅,难逃其责,被“发配”到仪表科搞产品。

“我也没什么大志向。”李小文说。在仪表科没多久,支部书记过来找他聊天,说在报纸上看见要恢复考研了,李小文误以为是在鼓励自己去考,就说考也行。等到下午6点下班的时候,全厂的人都知道他要考研了,而且都用嘲笑的语气来问他,各种挖苦的话满天飞,反而把李小文逼得非考不可。

“我对自己的要求始终是及格。”李小文说。1978年,他成功考上中科院遥感所杨世仁教授的研究生,又成为改革开放后中国第一批公派留学生,在美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校师从美国著名遥感专家Strahler教授。在美国读研究生,满分是五分,三点五分以下要受警告,李小文每次都争取考试高于三点五分,但如果考上了四分就觉得自己吃亏了,得尽量把分数压下来,这一举动让同学都瞠目结舌。

中科院首批公派出国研究生合影(三排右二为李小文)

李小文说,这就是自己的性格。科学本身就应该追求简单性原则,任何事情都是越简单越好,够了就行。

“扫地僧”的修为

在当今时代,抄袭、学术造假、官员贿选院士之类传闻不绝于耳,让人感觉学界也不再清纯和值得尊敬。可以说,是人们心中某种不愿熄灭的价值观,造就了李小文作为“扫地僧”的传奇——学界渴望“扫地僧”精神。这种精神包含不崇尚只重外表不重实质的包装和作秀,不追逐与学养无关的内心狂躁,不迎合风头做学术墙头草,不以学术作恶或将其作为助纣为虐的工具,永远遵从内心的真实需求,作一个外表简单内心纯洁的纯粹的人。

1986年,李小文如期回到祖国,申请到第一项自然科学基金。三年后,李小文应美国波士顿大学的邀请赴美搞合作研究,尽管美国各种条件优于国内,但他并没离开祖国,而是“两边跑”。在美国工作之余,李小文的重点工作就是给国内课题组青年人争取出国进修机会,同时帮助联系美方科研人员到中国访问和交流。

1985年,38岁的李小文在美国《IEEE地球科学与遥感汇刊》上发表了一篇题为《针叶林冠层的几何光学模型》的论文。此篇论文一经发表就引起世界遥感科学界的极大震动。该论文因指出重要的四分量模型,找到了对遥感观测中的“热点效应”更圆满的物理解释,为创建植被遥感模型研究的几何光学(GO)学派奠定了理论基础,因而被国际遥感界专家誉为“20世纪八十年代世界遥感的三大贡献之一”。李小文的该项研究成果还标志着当前国际遥感基础研究三大学派中“Li-Strahler”几何光学学派的诞生。

1986年,改革开放仅几年时间,物质生活仍较匮乏,对于中国人而言,美国就像“人间天堂”。这一年,李小文完成学业,但他毫不留恋美国的生活,毅然选择了回国参加国家建设,任职中国科学院遥感应用研究所图像处理室主任、中国科学院遥感信息科学重点实验室研究员。自归国后近30年生涯中,李小文为国家培养了约160多名博士、硕士人才。并多次在高校举办遥感科技专题讲座,为我国的遥感科技发展培养,知识的普及做出了巨大的贡献。为了搞科研,李小文经常废寝忘食。在传授知识的时候,李小文也从不会藏私。他经常拿柯达来举例说:为了造数码相机,他们断送了柯达胶卷的前程。但是,这也没有什么不好。

1988年,李小文在国际权威刊物《IEEE》上发表《不连续植被冠层的间际率模型》的论文,引起国际遥感界广泛关注。为使该模型更好地适用于我国四川王朗大熊猫自然保护区,李小文又在模型中加入了树干、地形等影响因子,有力地推进了二向性几何光学模型的实用化处理研究,为拯救大熊猫迈出了实质性的一步。事实上,李小文的前沿研究课题不仅仅拯救了濒危的大熊猫,这些研究课题对林业、农业、气象预报等领域同样显示出了它重要的应用价值。美国宇航局曾为一项研究难题一筹莫展,求助于他们的英国同行也无能为力,而运用李小文的理论和朱重光研究员发明的方法很快就解决了难题,他们赞誉道:“中国人在高难技术的关键环节上赢得了主动。”

多年来,李小文的一系列研究成果有力地推动了定量遥感基础及应用研究的发展,并使我国在多角度遥感研究领域保持着国际领先地位。

三分侠气,一点素心

2001年,李小文当选为中科院院士。一年后兼任中科院遥感应用研究所所长,后任北京师范大学资源与环境学院副院长,遥感与地理信息系统研究中心主任。

或许就连李小文都没有想过,因为一张网络照片,一向低调的自己会被“暴露”在全国人民面前。2014年4月,他在中国科学院大学讲座的一张照片流传网络,照片中,蓄着胡须的李小文穿着黑色外套,没穿袜子的脚上蹬着一双布鞋,不经意地跷着二郎腿,低头念着发言稿。

2014年6月5日,《光明日报》4版刊登了华为“向李小文学习”的广告。任正非说,这个广告不是给外人看的,而是给华为自己人学习的。他还把李小文的照片贴在了研发部的门口

山村老人形象与院士身份形成的强烈反差,让网友惊叹,“一派仙风道骨,完全就是古龙笔下的侠士。”全国媒体蜂拥而至,李小文人生第一次感觉到手足无措,他不喜欢这样的“一夜成名”。

北师大地理学与遥感科学学院教授谢云说:“这么多年不管冬夏,李小文都穿布鞋,冬天穿的是大厚布棉鞋。虽然系里好几个老师也穿,但他们都穿袜子,李院士不爱穿。”在学生王易的印象里,每次见到李老师,脚上都是一双布鞋,甚至裤腿也会挽起来,和网上流传的照片几乎一模一样。她纳闷,为什么这一次老师会出名,“这些都是我们见惯了的。”

李小文喜欢金庸笔下《笑傲江湖》里的令狐冲,说自己在性格上有点像令狐冲。他在科学网的博客里,他自称“黄老邪”;在北师大,他和所有学生都在一个QQ群里,群的名字叫“桃花岛”,“黄老邪”的邪常表现为语出惊人。所以听他的课,从不枯燥,他擅长比喻,遥感观测力学中有“尺度”效应,李小文是这样解释的:观测就和看美女一样,太远了什么都看不清,太近了看到她的毛孔又不美了,只有不远不近时,才是最美的。

利用遥感技术治理家乡母亲河

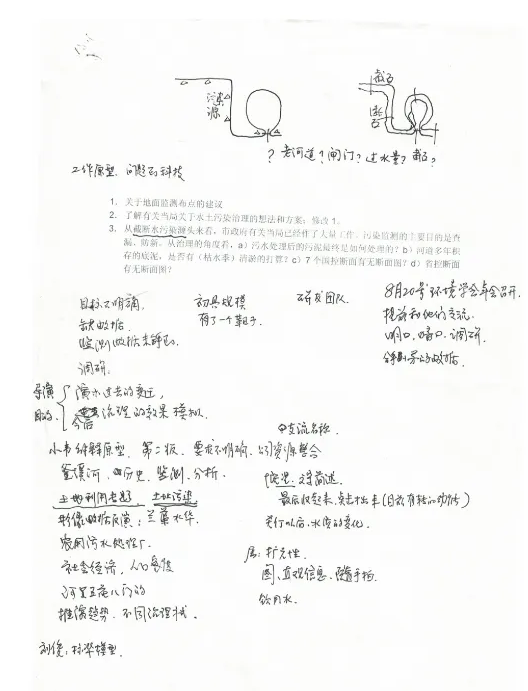

2014年7月李小文回到家乡,被聘为四川理工学院(现四川轻化工大学)院士(专家)工作站的首席专家,携手四川理工学院团队,一道参与《江河流域水环境的集成感知与在线监测》项目研制,并且以釜溪河流域为试点,开展水污染治理创新性研究。李小文接过聘书后说:“我出生在自贡,就是自流井区‘横街子’,在我的记忆中,儿时的釜溪河总是清澈干净,我在里头游泳,还有大人在河边清洗衣服。不过,随着经济的发展,釜溪河流域的生态也遭到了破坏。值得庆幸的是,近年来省、市两级政府开始了保护釜溪河行动,陆续开展了一系列整治项目,但是现在要做的是如何着眼绿色发展,打好保护和优化管理的‘组合拳’,这是我们面临的重要课题之一。”

李小文关于治理釜溪河的手稿

可惜天不假年,没等治理母亲河的愿望实现,李小文院士于2015年1月10日因病医治无效在北京逝世,享年67岁。

斯人已逝,但科学精神与人格魅力长存。

时隔多年,与他一起奋斗过的同事和受他教导过的学生,仍会追念他对科学持之以恒的深耕以及倡导学术自由的赤子之心。而他的那些故事和传说,人们尤难忘怀。正如他的一位大学校友所言,“李小文的言行,维护了传统知识分子的风骨,本色、随性,这种影响甚至比他在遥感领域做出的贡献更可贵”。他逍遥和侠气的鲜明个性,极度简单的生活方式,对国家科技发展的赤子之心以及对个人名利的淡然与超脱……使他回归了学者本色,也因此成为时代的一个传奇。

2017年11月,电子科技大学清水河校园,李小文铜像落成

(本文资料来源于《中华儿女》杂志2015年第2期、空天信息微信公众号、自贡网)

来源:四川省地方志工作办公室

供稿:自贡市地方志办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册