【人物】“蜀才”曾道:黄侃推为“甹侠”的传奇人生||江荞

本文载《巴蜀史志》2024年第3期

“蜀才”曾道

黄侃推为“甹侠”的传奇人生

江 荞

近代国学大师黄侃的日记中,记录了与他交往的二三十位巴蜀学人的身影,曾道即是其中记载的第一人。

曾道,字通一,清光绪六年(1880)生于四川省金堂县姚渡乡(今属成都市青白江区)。他早年毕业于成都高等学堂,随后留学日本,于东京早稻田大学毕业,期间师事章太炎,加入孙中山领导的同盟会。返国后,参与于右任在川陕鄂边境的反清活动。入民国,随四川军政府之副都督张培爵,任督军署参议官,不久转任四川濬川源银行北京分号经理。之后从事反袁活动,抗战前回川,专任监察工作至逝世。

一、留学日本,师事章太炎,加入同盟会

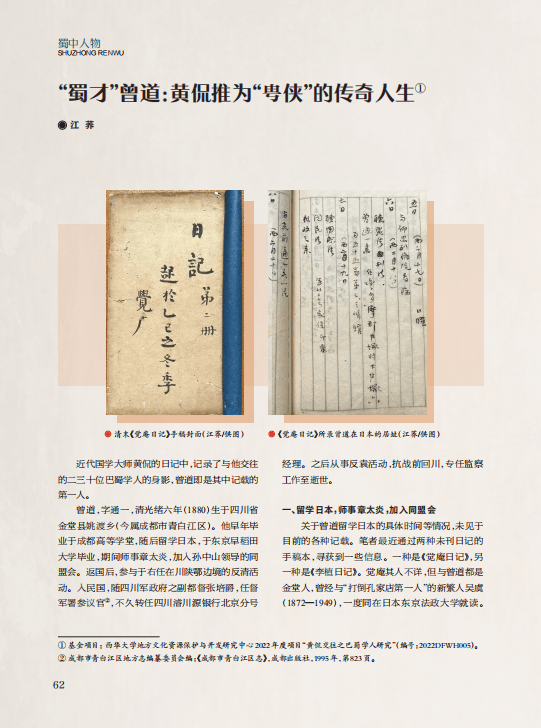

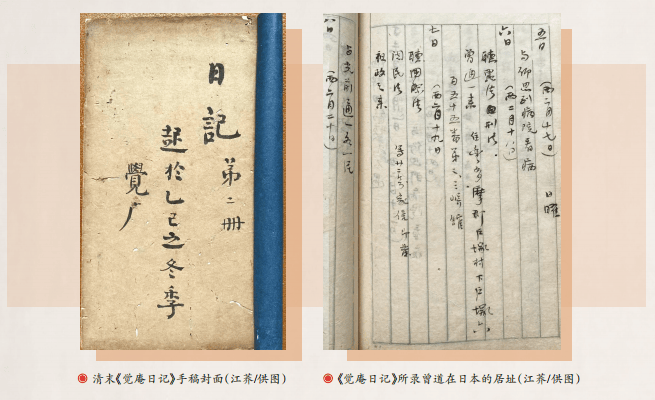

关于曾道留学日本的具体时间等情况,未见于目前的各种记载。笔者最近通过两种未刊日记的手稿本,寻获到一些信息。一种是《觉庵日记》,另一种是《李植日记》。觉庵其人不详,但与曾道都是金堂人,曾经与“打倒孔家店第一人”的新繁人吴虞(1872—1949),一度同在日本东京法政大学就读。李植字培甫(1885—1975),也毕业于早稻田大学,章太炎弟子、同盟会会员,抗战前曾任四川大学中文系主任。

据觉庵在日记里记载,乙巳(清光绪三十一年)十月廿三日,即1905年11月19日,正在成都做赴日留学准备的觉庵,收到曾道从日本寄来的信件,托他帮忙为一个叫曾少原的人,介绍能教授英语的老师或者学校。这位曾少原也是金堂人,觉庵并不认识,笔者推测或许应是曾道的某位族人。由此说明曾道至迟在1905年,即已在日本开始留学生活。

次年(丙午)四月十六日,即1906年5月9日,觉庵从成都启程赴日本,于闰四月三十日,即6月21日抵达东京。但直到丁未正月六日,即1907年2月18日,觉庵到东京的8个月以后,才终于与曾道见面。可见他们彼此的留学生活,日常时间非常紧张。觉庵在日记里留下了曾道的居址:丰多摩郡户塚村下户塚六百五十五番第二、三崎馆。丰多摩郡,在东京的新宿范围,新宿与曾道就读的早稻田大学相隔距离,仅相当于今天地铁的两个站点。

李植在1942年2月2日的日记中,回顾了30多年前,他与曾道等5人,在东京连续用了两个通宵的时间,将章太炎文本系统最复杂的《检论》论文六七十篇手稿,合力全部抄写以后付印,并自叹“今则无此勇敢,目力亦不逮矣!”

又据李植1946年1月2日记,民国初年,章太炎被袁世凯软禁于北京龙泉寺时,为前来探望的曾道写过一件横幅,说自己平生“交游蜀才为多”。章太炎在此的“蜀才”赞许,表示出他对曾道等川籍弟子的看重和称赏。

二、黄侃受困,曾道援手

黄侃(季刚)是辛亥反清武昌首义领导者之一,入民国后却弃问政治,不谋仕禄,潜心学术,扶老携幼旅居上海,但“穷困特甚,举家赁居阁楼,几无容席地”,“时或饘粥弗继,尤殚精于故籍,只于《说文》《尔雅》《广韵》三书,循回往复,无虑数十百遍”。章太炎在1913年12月30日致汤国梨的信中也说:“近闻季刚贫极至于典衣,知其穷困而不能救此子……”

而此时出手“救此子”的,正是时任濬川源银行北京分号经理的曾道,《黄侃日记》中对此有记载。

1913年7月10日,黄侃从上海启行离沪,13日晚抵达北京。抵京后的第一件事,就是往见曾道:“1913年7月14日,晨浴后访通一于小蒋家胡同濬川源。”

此后接连几天的15日、17日、18日、20日、21日、23日、25日,均是“还访通一”“午赴通一处……仍至通一处”“访通一不值”“晨谐旭初至通一处……夜访通一,未晤”“早访通一”“还过通一”。直至26日下午离京,中午犹“赴通一处,饭后趁车”,回返上海。

黄侃这次在京时间不到13天,就有8天对曾道(通一)的往访,其原因,固系两人有同留学日本、章门弟子的旧谊,但更因黄侃此时面临经济压力,非常需要获得老友帮助。经过一番运作,黄侃到京10天后的7月25日,曾道协助黄侃“代兑九百元”的事情落实,黄侃才次日(26日)离开北京,30日返抵上海。

黄侃返上海两天后的8月1日:“至濬川源验票”;8月3日:“领濬川源款,仍存彼处,有折”;8月13日:“晚在濬川源取钱二百元”;8月21日:“晚至濬川源取币二百元”;8月27日:“晚出取钱濬川源五百元”。不足一个月,这笔“代兑”的900元,便已全部取出。假手曾道的一场“霖雨”,使黄侃的“旱情”暂时缓解。

但仅仅过了3个月,黄侃的生活复陷困境,11月13日:“覆通一书告匮”;11月30日:“出送康心孚,问借二十元”。曾道接到黄侃“告匮”求援的信后,应当也是经过一番筹措,因而迟至12月8日,黄侃始“得通一书並见寄卅元”。故人雪里送炭,令黄侃感慨不已,当晚即“覆通一书,词甚凄苦”。

三、秘反袁世凯,险葬张培爵

1914年秋,黄侃入京任北京大学教授,曾道、黄侃与鲁迅等若干著名文人学者,有过一次餐聚,鲁迅对此作有记载。由于忘记曾道字号,旧俗又忌讳“直呼其名”,于是鲁迅在日记中仅写了曾道的姓氏:“1914年9月27日,星期休息。上午得沈尹默、坚士、钱中季、马幼漁、朱逿先函招午饭于瑞记饭庄,正午赴之,又有黄季刚、康性夫、曾不知字,共九人。”

这个时期的曾道,正与康心如及章太炎女婿朱镜宙等,从事着反对袁世凯复辟帝制的活动:“1915年……康心如……回到上海。2月,他在于右任支持下,与张季鸾、曾通一、朱镜宙等创办了《民信日报》……公开反袁。”而1995年出版的《成都市青白江区志》中,亦称曾道“民国5年,参加护国运动,反对袁世凯复辟帝制”。

曾道的反袁活动,引起了袁世凯当局的注意,警方在他家门周边布置警察,随时进行巡逻监视,迫使曾道避走东北吉林。对此,后来回到故乡湖北任教于武昌师范大学的黄侃,对曾道的反袁涉险,及曾道的文学旨趣,在日记里作了深情回顾:

1922年4月10日:余有夏敬观刻郑文焯斠清真集一册,上有旭初题字。乙卯(按,即1915年)春,为通一持去……通一虽不为词而喜读词,又喜听余读词,谓楚声清切,不输骞公读离骚也。袁翁方谋帝号,通一有甹侠名,门前常致逻者,不得已遁之吉林。行前一夕,余与康心如宝忠饯之韩潭曲中,竟夕未眠。将发,求一珍物为赠,遂取是书予之……。通一去年曾来一访,余后遂不相见……偶思前事,不禁惘然。

黄侃在这里称曾道为仗义轻财的“甹侠”,包含着一段曾道冒险偷运张培爵遗体的故事。

时间回到1915年2月,辞去袁世凯总统府高级顾问、拒绝出任四川巡按使的原四川军政府副都督张培爵,因支持反袁的“血光团”,被袁的手下密探诱捕。4月17日,就义于北京西郊的宛平军政执法处刑场:

4月17日……京门刑场阴云密布、风卷尘沙,张培爵整饰衣衫后,坐地不跪,从容就义。在京友人曾道、李伯申、潘式斋等在乱葬岗找到张培爵遗体后,辗转南下,将其暂厝于上海宝山里公墓。

曾道等人的义举受到仁人志士的广泛颂扬。30多年以后,四川大学著名教授向楚、庞石帚在悼曾道的挽诗中,仍对曾道犯险运葬张培爵的侠肝义胆,推赞不已。向楚在“收骨尤怜张智韩”句后,特别注明“君昔年北京收敛列五事”(按,列五、智韩,皆为张培爵的字号);庞石帚的诗句“哭友同脂习”,则以东汉曹操杀孔融,孔融好友脂习不畏牵连,抚尸哭而葬之的典故,宣示曾道的凛凛风骨。

四、受命章太炎,往见黎元洪

1922年夏,受章太炎的信任并派遣,曾道携章太炎致大总统黎元洪的亲笔信札,代表章太炎赴北京,向黎元洪面陈关于西南地区和四川局势的意见。信中,章太炎向黎元洪推荐,曾道是“能知大计,亦熟悉川、湘情状”,可以“随时面询”之人:

大抵西南各省,视湖南为转移,四川尤与湖南密迩……湘不认中央,则黔、滇亦与一致……是故公与西南,离之则双美,合之则两伤也……炳麟……故属川人曾君通一面谒。其人能知大计,亦熟悉川、湘情状。所有详情,不可笔罄者,请随时面询可也。

由于资料缺乏,曾道往见黎元洪的具体情节,暂时尚未得详。

五、任职监察,重晤黄侃

1927年,南京国民政府成立。其后,多年奔走革命、漂泊无定的曾道,亦到南京,任国民党中央委员和监察委员⑧,后在于右任任院长的监察院任职。

1928年2月底,黄侃定居南京大石桥,随后任教南京中央大学。由此,两位老友的过从,从十几年前的北京,转换到了南京。沧桑之后,黄侃已是名满天下的大牌教授、天才学者,曾道亦非当年营资理财的小经理、革命南北的浪迹人。于是,他们又得以聚晤纵饮,款叙心曲,朋友圈亦多为政、学两界名流:居正、于右任、刘成禺、谢无量、汪东、胡小石、靳志……南京以主营蜀菜知名的“浣花”“蜀峡”菜馆,是他们经常光顾的场所。

这段时期,黄侃有一首《赠通一》的七言律诗,可视为他们这段生活的掠影:

《赠通一》。世情谁肯怜衰歇?人事何堪见乱离!高馆昏灯征雁度,岩城皎月夜乌啼。江南花好秋应晚,蓟北途多客易谜。闻道荆高遗迹在,邀君日日醉如泥。

曾道与黄侃最后的一次见面,是在黄侃南京九华村的新居量守庐。曾道此来,是向黄侃辞行还蜀,因为他远在四川金堂乡居的夫人病逝。黄侃当天的日记,语调也颇为低沉:

1935年6月17日:通一来,言其夫人陈氏没。通一卅年不归,为录顾炎武“独坐寒窗望藁帖”一诗以代挽歌。谈及时事,相对扼腕,饭后乃去。

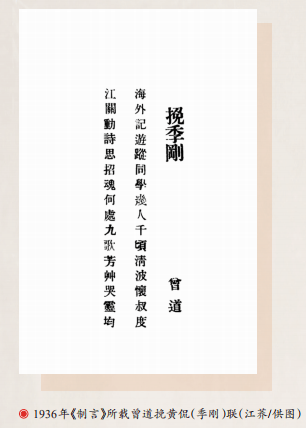

两人都没有想到的是,这次量守庐的“相对扼腕”,4个月后是阴阳相隔。10月8日,黄侃以急病突逝,而“卅年不归”的曾道,已经回到四川,唯有寄联遥挽:

海外记游踪,同学几人,千顷清波怀叔度;江关动诗思,招魂何处,九歌芳草哭灵均。

六、怀念糟糠之妻,交往巴蜀学人

曾道回川,思念亡妻,以诗哀悼寄怀。蜀中名儒林山腴(思进)、向楚(先侨)读后,分别以《曾通一以悼亡诗属题》和《题曾通一悼亡诗卷》为题,各以两首七言绝句相挽。透过其中“岁岁深闺远寄衣,卅年鸳杼怅停机”“奉母持家三十春”的诗句,以及李植1946年5月27日的日记,知曾道离家在外的30年间,其妻陈氏一直在老家默默为他侍奉老母、织布缝衣,依靠戚属,过着艰苦清贫的生活。

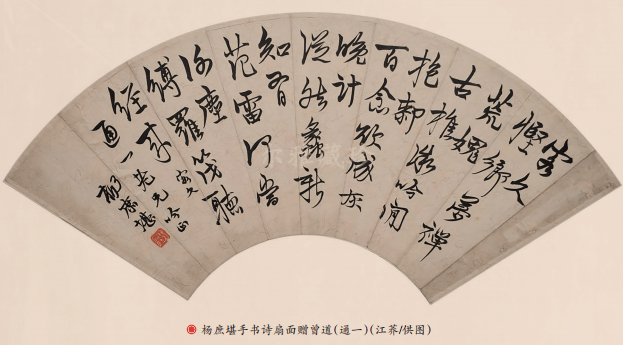

任过四川省省长的诗人、书法家杨庶堪(沧白,1881—1942),晚年僻居重庆,抗战中为赴渝公务的曾道写过一帧五言律诗扇面,上款署“通一老兄吟正”,由此知两人之间早有交往。该诗在近年中华书局出版的《杨庶堪集》中,没有入载,特抄录于下:

客久悭乡梦,禅荒愧古椎。微吟闲抱膝,百念欲成灰。晚计从张蠡,新知有范雷。何当谢尘缚,罗筏听经来。《客久》。通一老兄吟正。杨庶堪。

当时居住在重庆的,还有曾道的另一位老友,以“诗史”闻名当世的刘成禺(禺生,1875—1952)。1944年秋,刘成禺做七十大寿,曾道特请著名学者庞石帚代笔,作了一首长诗,自己带到重庆前往祝贺。

1942年,曾道履监察之职来到康定,与黄侃弟子、时任西康省临时参议会秘书长的曾缄(圣言、慎言。1892—1968)晤逢。两人把酒话旧,坐对夕阳,中心话题是已经去世7年的黄侃。追怀往事,感慨万端的曾道,写下一首赠给曾缄的五言律诗,这也是笔者所见到的曾道的唯一一首诗:

《赠圣言》。弱冠蜚文采,声名二十年。相逢荒戍外,把酒夕阳边。佛法传西土,诗情共远天。因君忆叔度(自注:指黄季刚先生),感旧一潸然。

曾缄也同样回赠了曾道一首五言律诗:

《次韵奉酬曾通一》。家通一先生监察川康过炉城,有诗见赠,次韵奉酬,兼送其出巡宁远各属。丧乱怜师友,飘流感岁年。牦牛犹作客,骢马忽临边。东望愁烽火,西来识漏天。子渊持节地,怀古定苍然。

边荒远地,山路崎岖,出巡工具,牦牛骢马。对于60多岁的曾道而言,如果没有一种境界和精神的支撑,是很不容易坚持的。

抗战胜利后,1946年,滞留于川的清华大学教授吴宓,在成都于右任的家中,与新受任为川康监察使的曾道,有过一次交集,事见吴宓当天的日记中:

1946年3月22日:今日上午……步至横四道街60(号)宅,谒于公右任……旋罗文谟等来,陈树蕃、曾道(通一)亦来……正午,同乘汽车至华兴上街得胜园山西馆,于公邀宴。

七、廉洁尽职,官民同尊

曾道回川的10多年间,其人其行甚受家乡人的钦赞。据《成都市青白江区志》记载,抗战中,山西太谷私立铭贤学校,内迁到金堂县姚渡乡的曾家老寨续办,获得曾道的帮助很多。抗战胜利后学校迁返,曾道乃出面接管,坚力续办,他同时还多方筹措资金,用以扶助贫困学生完成学业。

据李植1946年5月27日日记,曾道当年在南京时,曾经履职上书纠劾海军司令陈绍宽,李植评为“已难能可贵矣”。受任为川康监察使后,曾道往来出行,用的却是他自己掏钱所雇的一辆人力包车。对祖辈仅遗的家乡9亩丘陵旱地,他全部交予族人耕种,租金尽免,唯求他们负责维持祭祖看坟即可。曾道作风亷洁,对下属的要求也极严。

1949年,曾道因7年前(1942)从西康返经富林(今雅安市汉源县富林镇)途中,受车震遭致的脑疾而去世,于右任、张群、刘文辉、邓锡侯均亲往吊唁。鉴于曾道家无积蓄,刘文辉乃另赠红漆棺木一具、黄金一两,方始得以完葬。而于右任则亲书挽辞,予曾道以极高的评价:

通一老弟,永垂不朽!中山之志,余杭之学,一生不逊,是为先觉。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:江 荞(四川大学历史文化学院在读博士生)

用户登录

还没有账号?

立即注册