【奋斗者】孙小菊和她的非遗宫扇‖曹福章

孙小菊和她的非遗宫扇

曹福章

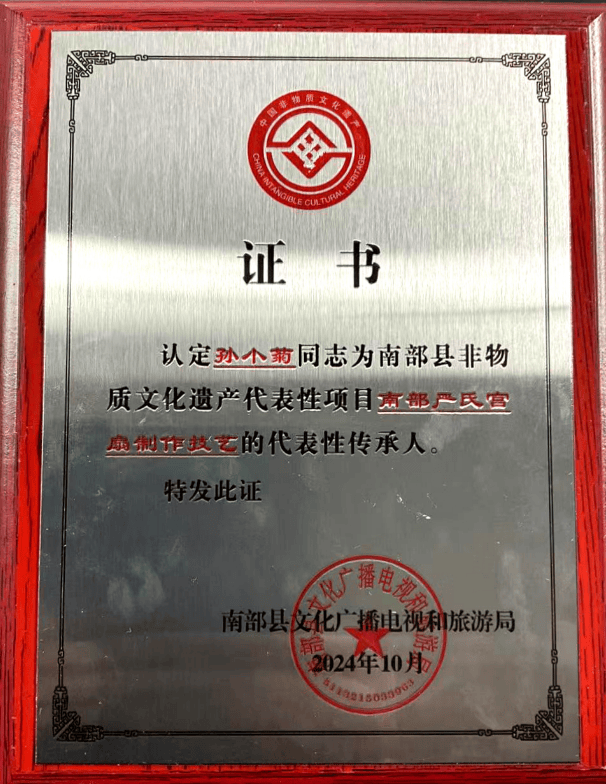

孙小菊,女,1975年生,四川省南部县谢河镇人。南部县第八批宫扇非遗传承人,南部县非遗保护协会会员。

拜师学艺

孙小菊最早学习做扇子,是在浙江严氏工坊。她拜的是严氏团扇第四代传承人严亮为师。

因为团扇制作工序多,对于她一个没有多少文化的人来说,是一件难事。比如做女士折扇,要划篾条,稍不小心,篾刀就伤到手,还有那些刚划开的篾条十分锋利,弄得十个手指都是伤痕。比如做宫扇,刚开始时用502胶水,不小心会将钢丝圈和手指紧紧粘贴在一起,弄得她苦笑不得。比如做钢丝圈,刚开始做圈时,笨手笨脚,钢圈常常反弹回来,弹伤面部,弄到几天不敢去见人。而且每天晚上做梦梦到的不是划篾条做女士折扇,就是做钢丝圈、粘胶做宫扇。经常吃不好饭,睡不好觉,她几次想放弃做扇子的念头。

有一天,孙小菊不想上班,在吃饭的时候,严亮的一些话激起她做扇子的激情。“不要急嘛,这是个手工活,慢工出细活。你看看我们工坊里面的王金花,她坐在轮椅上做扇子,做得那样认真,从不喊一声苦,叫一声累。你吃了饭,出去走走,转转,整理一下心情,过几天再上班做扇子。”

正是有了严亮老师的那些话,以及她自己从小喜欢看电视剧里面那些拿着、摇着扇子的不同人群,激起了她不服输的性格。“老师,你放心,我不仅要做好扇子,还要给扇子有一个好的设计,还要有自己的工坊,给更多的像王金花那样的残疾人,提供更多的培训与就业机会。”严亮一听,乐了道:“我相信你一定能够做到,也一定支持你。”

宫扇残疾人培训

宫扇制作技艺

孙小菊从小喜欢看宫廷剧,喜欢宫廷扇,研究宫扇,制作宫扇,传承宫扇技艺,发展、创新女士折扇技艺与女士折扇文化。她的宫扇技艺与女士折扇技艺,在浙江等地特别出名。为了家乡的人们足不出户就能上班就业,为了让更多残疾人能学到一门真手艺,在家里就能上班就业,她放弃了外面的高收入,返乡创业。

孙小菊的嘴不会说话,但她有一双聪慧的眼睛,凡是被她看到的云彩、星星、山川、河流、飞禽走兽、鱼或什么的,她就会铭记于心,再用一双勤劳、心灵手巧的手,一针一线将它们刺绣在宫扇上。一把把看似轻飘飘的宫扇,从此有了生命,一把把看似轻飘飘的宫扇从此植入了文化的元素,一把把看似轻飘飘的宫扇,从此超越了扇子自身的高度,一把把看似轻飘飘的宫扇,从此有了厚重!

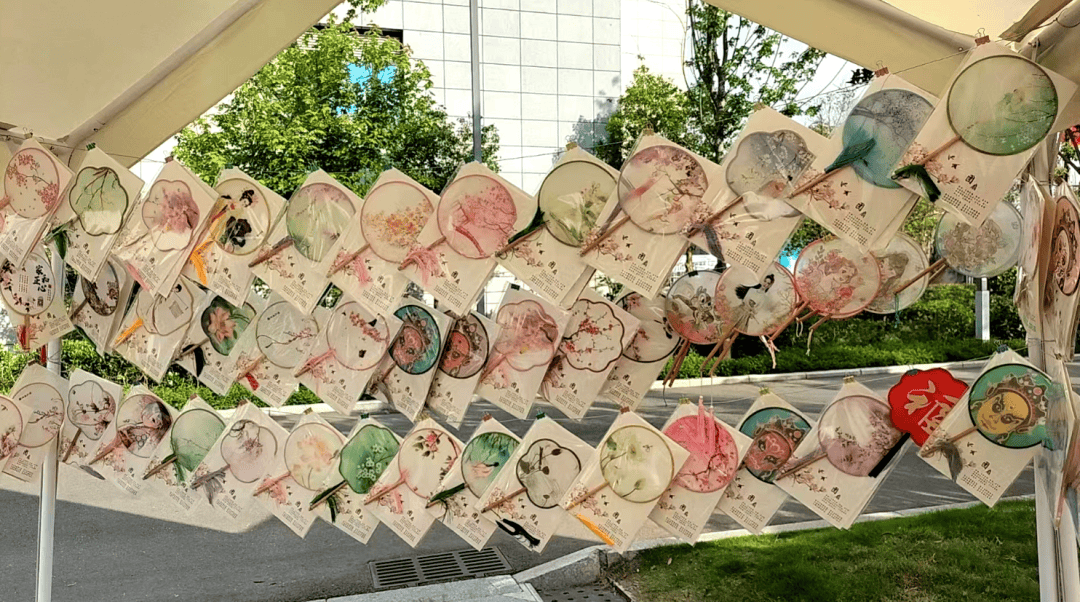

孙小菊设计的宫扇图案精美,采用染印、转印或刺绣各种图案,如花鸟、鱼虫、山水、风景、人物、画像等。空白便于绘画、题诗、作词,作为赠礼或艺术品欣赏,深受古往今来的文人墨客、商人、雅士所喜爱和收藏。

一把看似轻盈的宫扇,却要经过设计、选料、定型、清洗、刷胶、绷面、裁边、晾晒、斗柄、贴标、质检、包装等几十道工序。

先将把铁丝弯成圆形后,用焊机粘接定型,接着选布料、设计图案、打印图案,裁布;再接着清除铁丝上的残留油渍,给铁丝均匀地刷上环保粘胶;待铁丝上面的胶干至一定程度后,把扇面布贴在铁丝上拉紧,扯平,直至能敲出鼓响声方可,这个称之为绷扇面;待铁丝和布粘连融洽后自然风干,再去掉多余的边口,这个称之为裁边;熬制浆糊,把包边条制作成所需尺寸后均匀地刷上浆糊,再将铁丝和布的接合口粘贴包裹起来,这个称之为刷浆糊;质检合格后再次晾晒干,把所选木料雕刻成所需图案或形状;把手柄和扇子粘连紧固后穿上流苏这个称之为斗柄,最后再次质检,合格后包装。

孙小菊不仅有一手宫扇技艺,而且还有一手女士折扇技艺,深受女士们喜爱。

女士折扇的历史可追溯到古代,最早出现在南北朝时期的南朝梁。随着时间推移,折扇逐渐从贵族的象征普及到普通民众,成为夏季消暑的必备品。明清时期,浙江、苏州等地成为折扇的主要产地,题字作画的风气使得折扇不仅具有实用性,更成为了一种艺术品。

它不仅是一种日常日用品,还蕴含着丰富的文化意义,常常被用作配饰增添女性的优雅气质,例如檀香折扇,因其独特的香气和华美的外观被视为一种高雅的文化,适合在各种正式场合使用。此外,折扇上的绘画和书法作品也反映了不同时期的社会风尚和审美趣味。

现代折扇依然受到许多人喜爱,携带折扇不仅在拍照、跳舞等活动中增添风采,还是个人日常携带的清凉佳品。折扇不仅是一种夏季的实用品,还是一种文化和艺术的体现,适合在各种场合使用或收藏。

孙小菊制作的女士折扇,使用的材质和设计非常讲究,常见材质包括丝绸、绫绢等,这些材料使得扇面质感细腻,丝滑,舒适,扇骨多采用实木或象牙制作,手感轻盈,耐用且美观,一些高端的女士折扇还会采用檀香木作为扇骨,这种材质不仅坚固,还带有独特香气,能防虫防蛀。孙小菊制作的女士折扇,既可消暑纳凉,遮阳避雨,又可题诗作词,是实用与工艺相结合的日用佳品。

荣誉及影响

2022年6月非遗进校园期间,孙小菊应邀为南部一小的学生传授团扇制作技艺。2023年10月,浙川东西部协作项目部得知孙小菊经营的严氏宫扇制作车间,解决了数十人就业,果断挂牌给予奖励和慰问。2023年11月6日,南部县残疾人联合会指定孙小菊经营的严氏宫扇制作车间为残疾人灵活就业基地并予以挂牌。2023年11月8日,四川省残联党组成员、副理事长黄卫德一行调研孙小菊残疾人就业基地并予以指导。2023年12月13日,孙小菊应邀参加南部县残联、南充市残联组宣业务暨专门协会和助残社会组织开展助残服务工作会议。2024年5月15日,孙小菊的团扇、女士折扇技艺作品进入阆中市南充文化旅游职业学院参展。2024年10月1日,孙小菊应非邀在南部县南城古街开展非遗宫扇文化展,为当日参加活动的小朋友赠出大批刺绣扇和绘图扇。

宫扇进入学校

希望与梦想

孙小菊的梦想是想将宫扇与女士折扇做大做强,希望有一天能走出国门。她的下步打算是建新厂,招更多残疾人就业,改善环境,让他们在舒适的环境下工作,让更多的人走出困境,让一把把团扇,让一把把折扇,扇出生机,扇出幸福,扇出繁荣。

孙小菊的女式折扇

延伸阅读

宫扇的历史起源

宫扇,又称团扇,起源于中国。扇子最早出现在商代。宫扇从商代到西汉,从西汉到东汉,乃至于唐宋元明清到今天,它的形状多样化。一般又以长圆、扁圆、飞仙芭蕉、皇冠、四、五、六、八、十辨等多种形状为主。

宫扇最早用五光十色的野鸡毛制成,称之为“障扇”。西汉以后东汉时期,扇子大多改羽毛扇为丝、绢、绫罗之类织品制作。

当时,扇子不是用来扇风取凉,而是为遮阳挡风避沙之用。西汉以后东汉时期,扇子大多改进后不仅可遮阳挡风避沙,还点缀绣画和装饰。

宫扇不仅有实用功能,还代表着团圆友善、吉祥如意并象征着完整、和谐。

南部县第八批宫扇非遗传承人孙小菊,在坚守传统的工艺上,对宫扇有了进一步创新性发展,除了传统的扇面绘画和编织工艺外,引入现代设计元素和新技术手段,如数字印花、3D打印等,使得宫扇的制作更加多样化和个性化。宫扇逐渐成为时尚配饰和艺术收藏品,展现出更加广阔的市场前景和文化价值。

作者简介

曹福章,笔名曹家窝,1969年生,四川省南部县双峰乡曹家窝人。农民,中共党员,自由撰稿人,中国诗歌学会会员,四川省诗歌学会会员,南部县政协文史员。作品散见《中国青年》《中国青年作家报》《四川日报》《星星诗刊》《诗潮》《金沙江文艺》《中国文艺家》。获中宣部《党建》杂志全国征文大赛三等奖、团中央读书征文大赛三等奖、国际微诗大赛北冰洋季赛优胜奖等。作品被编入《中国农民诗人诗选》《语文素养核心读本》(5—9年级)、《党旗引领我成长》朗诵读本、《新发展向未来》朗诵读本、《中国打工四十年精选》《2021年度中国儿童诗精选》《少年向上 传承经典 筑梦未来:朗诵读本•中学版》《中国工人诗典》等各种选本。作品《石匠》被录入通用题库系统、部编版7年级《语文》期中检测试卷、2020—2021年部编版7年级下学期《语文》期中考前冲刺模拟试题、部编八年级下学期《语文》期中复习试题精选、人教统编版(教师版)7年级《语文》下册期中达标检测。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:曹福章(四川省南部县)

用户登录

还没有账号?

立即注册