《二毛的老菜谱》第23期:从酿豆腐到牛肉丸,客家菜丰富了粤菜的内涵

【编者按】“中国美食不灭,正得益于几千年来中国饮食文化极富生命力的发展。”美食家二毛收藏老菜谱30余年,所藏文献跨越明清到上世纪80年代。

《二毛的老菜谱》栏目将以不同的年代、地域、菜系、事件、名人为线索,在老菜谱里探寻美食文化的历史和变迁。

人物名片

二毛

二毛(原名,牟真理),上世纪60年代生于重庆酉阳。著名诗人,美食家,《舌尖上的中国》美食顾问,中国饮食类非遗传承与保护课题组专家(文化部和中国烹协),中国饮食文献收藏家。1987年直至现在,先后在重庆、成都和北京创立文化餐饮品牌“川东老家”和“天下盐”。著有《碗里江山》《妈妈的柴火灶》《味的道》《民国吃家》等美食著作。

口述/二毛

整理/封面新闻记者 薛维睿

如今在全国乃至全世界范围,客家菜的传播越来越广。粤菜有三大流派,分别是广州菜、东江菜和潮州菜。其中东江菜又称作客家菜。客家是古代从中原迁徙而来的汉人,他们的语言是有中州古韵的客家话,其菜肴风味也是保持传统特色的客家菜。这本《正宗东江菜谱》于1962年编写,由香港万里书店出版,几乎收集了东江菜的所有菜式,可能是最早全面介绍客家菜单的专著。

《正宗东江菜谱》1962年香港万里书店出版

由于历史迁徙的原因,客家菜不仅留存于广东,江西赣州、福建龙岩、广西玉林、台湾新竹等地都有客家菜,但影响最为深远的还是广东东江的客家菜。1995年出版的《广东客家菜》一书,作为内部培训的教材,对于东江菜的技艺传播有不可低估的作用。

《广东客家菜》1995年广东科技出版社出版

《广东客家菜》将东江菜的基本特色概括为:用料以肉类为主,水产品较少;突出主料,原汁原味,讲究酥软香浓;注重火功,以炖、烤、煲、焗见称,尤以砂锅菜擅长;造型古朴,乡土风貌明显。

东江酿豆腐是客家名菜,正宗的东江酿豆腐汤汁香浓,豆腐嫩滑,有左口鱼的特殊鲜味。事实上,酿豆腐不仅存在于东江,福建、江西等很多地方都有,甚至四川和重庆也有这道菜。小时候我以为酿豆腐是我家乡酉阳的菜,其实渝东南有很多客家迁徙来的人,将这些菜带到了西南地区。

如今,东江菜仍保留着一些古代中州风貌的烹饪技巧。《广东客家菜》里介绍了一些奇巧的烹饪手法,比如现仅存于东江菜的“酒焗法”。以玫瑰酒焗双鸡为例,烹饪时取玫瑰酒一杯置于两鸽之间,然后整钵放入铁锅,加瓦盆作盖,取中火烧锅。锅熟时杯中还剩有清酒,鸽肉酒香扑鼻。这个做法与江西三杯鸡有类似之处,很可能是受客家酒焗法的启发,或者正是由当时迁徙的客家人改良而成。

扁米酥鸡也是东江传统名菜。所谓“扁米”,是将糯米蒸熟成饭,盛在箩里,上面盖上湿布,放在通风处晾干后,饭会变得扁小如芝麻。客家人认为扁米能够正气开胃,常常用作病后食用。扁米酥鸡是将扁米填进鸡腔内,先蒸后炸而成。这道菜色泽金黄、外酥内嫩,味道香浓。

东江牛肉丸也是一特色,制法是将牛肉捶炸成酱,挤成丸子煮熟。因为吃起来非常有弹性,被称为爽口牛肉丸。这道菜非常古老,早在南北朝时,贾思勰曾在《齐名要术》中将之称为“跳丸炙”,就是因为它很有弹性的特色。现在的东江牛肉丸即是经过此法演变,已经有两千多年的历史。

潮汕地区也有这样的牛肉丸,其实是在抗日战争时期,由梅县、兴宁地区的客家人传过去。潮汕牛肉丸只作为小吃,但东江的清汤牛肉丸却能作为宴席中之上菜。

另外,像梅菜扣肉、东坡大肉、炸春卷这些菜,东江客家都有自成一派的特点,保留着古朴的烹饪方法。以梅菜扣肉为例,其制法要将砂锅烧热,下花生油,烧至七分熟后将肉放入,加盖炸至无响声。捞起放凉切为长形块状,每块长八厘米,排放在扣碗内,成风车形。梅菜心洗净后要放在肉上蒸五分钟,然后将肉复扣在盘中,将原汁浇沸,加湿粉调成稀芡淋上。这道菜追求肉质软烂而爽,肥而不腻,有浓郁的梅菜芬香。

从这些菜可以看出,客家菜很少有粤菜中的海鲜食物。因为东江位于广东东部,食材主要来自山区的牛羊猪肉,因此也被称为广东的“土菜”。事实上,粤菜的丰富正在于此。过去很多外来商人云集在广东,外地菜和当地菜融合贯通,形成了广东菜的特色,而客家菜更是极大丰富了粤菜的内涵。

附

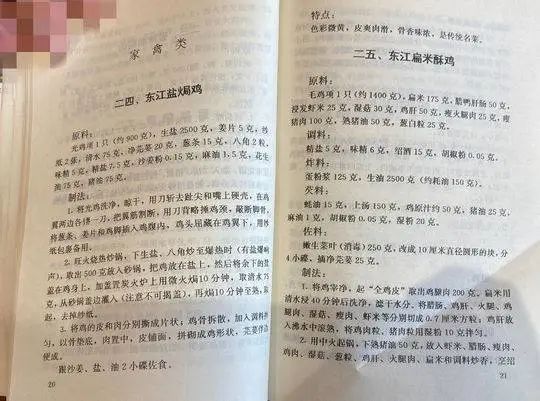

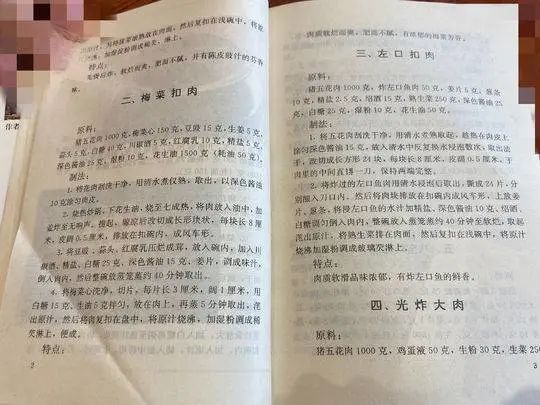

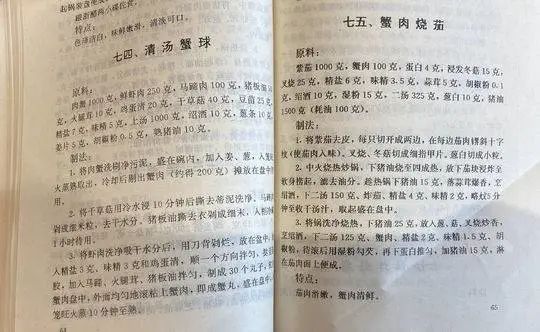

《广东客家菜》菜谱

前期回顾

【方志四川•美食】《二毛的老菜谱》第21期:为什么有些地方的腊肉特别好吃?

【方志四川•美食】《二毛的老菜谱》第22期:从民间小吃到官场宴席,再现明代食风

来源:封面新闻

口述:二毛(著名诗人,美食家,《舌尖上的中国》美食顾问,中国饮食类非遗传承与保护课题组专家,中国饮食文献收藏家)

整理:薛维睿