《函海》里的“川菜父子”:吃饭自古非小事

李调元老家罗江的川菜。本文图片由受访者提供

李调元老家罗江的川菜。本文图片由受访者提供

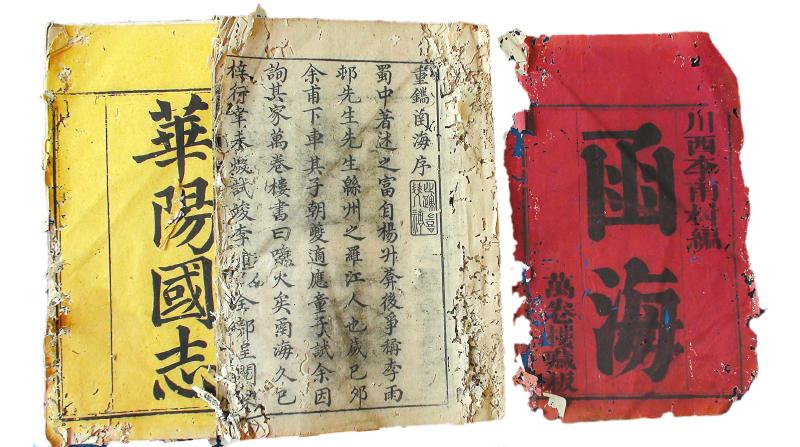

古籍《函海》(修复前)。

10月18日,第七届中国成都国际非遗节系列活动之首届全国饮食类非物质文化遗产保护传承大会在成都召开,来自全国各地的专家们在会上聊得最多的话题,还是“饮食传承”。

传承须有根。在四川西部文献修复中心创始人、七旬老人彭德泉带领团队修复好有巴蜀百科全书之称的《函海》后,近期业界对该书中四川饮食文化等内容的研究和整理也开展起来。

古籍《函海》中记录了不少菜谱,令人不禁好奇:“古人怎么做菜?”“川菜之源究竟是什么味道?”

□川报记者李婷

A

为官尝“他乡酸苦”,四川父子记下食之味

彭德泉修复的《函海》,如今是绵阳安州区图书馆的镇馆之宝,也是全国唯一一套全本的《函海》。这本丛书约160册,是一本包含医学、川菜、戏曲等诸多领域内容的巴蜀百科全书。“其中第三十函的菜谱集,名为《醒园录》。”彭德泉介绍。

《函海》的编纂者、学者李调元,是四川德阳罗江县人,有“清代蜀中三大才子”之称。他的童年记忆里,父亲李化楠做官时常年游历各地,所到之处多为江南一带的“酸苦之乡”,饱受饮食口味差异带来的困扰。李化楠能吃上一顿适口的饭菜并不容易,于是每每尝到可口的食物,都不忘“随访而志诸册”,亲自手写菜谱,数十年如一日。

《醒园录》的面世离不开李调元的编纂。父亲李化楠过世后,李调元偶然提笔,清晰地想起醒园中的日子。醒园对李调元来说是一个特别的地方,父亲在世时修建的罗江醒园,也是他晚年官场受挫后的归隐之地。当时虽亲人不再,但这个温暖的港湾仍然能激起他心底最柔软的情感。李调元回忆着那时他跟在高高的父亲身后,拿着饮食器皿,盛上可口的食物,一起笑着端给奶奶,陪着她吃饭的日子,写下《醒园录》的序言。因此美食对李调元来说,既有父亲传递给他的孝顺之道,也包含着一家人和睦而真挚的情感。

“亦谓父之书。”李调元在《醒园录》序言中写道。他不敢怠慢,亲自整理编纂父亲生前手抄的菜谱,加上自己在广东、新疆等地了解到的烹饪方法互为参考,以缅怀其恩泽。编书时,他想起父亲当时孝敬奶奶的日子,又想起自己母亲的一口饭一口菜把自己喂大的养育之恩,顿时落笔之处,人生况味百感交集,《醒园录》序言最后一句话更是挂泪写下:“然而言及此,已不禁泪涔涔如绠縻泪流不断如牛绳、牛辔矣。”

B

晒出121道古代菜式,分享自身下厨经验

做面酱豆豉豆腐乳、做风板鸭酥鱼、炒鳝鱼蒸螃蟹、蛋卷桂花糕、汶江鲫鱼……《醒园录》总共有121条古代菜式的烹饪建议,其中不仅仅是菜谱,它包括烹调技法39种,酿造技法24种,糕点小吃技法24种,食品加工技法25种,饮料制作4种,甚至还有“西瓜久放不坏法”“米经久不蛀法”等5条食品收藏小贴士,共有149种古代饮食技法。

彭德泉在修复过程中阅古籍无数,在他看来《醒园录》最大的特点就是笔触细腻,记录详尽。“他不仅仅是像袁枚写《随园食单》那样,站在家厨王小余身边学习,记录菜品,更是作者和厨师一起探讨,再结合自己的饮食下厨经验,涌现出许多鲜活的一手资料和建议。”彭德泉开玩笑说,李氏父子和苏东坡一样,都不是“远庖厨”的君子。

翻看《醒园录》的确如此。比如提到腌芥菜,作者从选材时就开始叮嘱,要将“菜头老处”先行砍起,然后将菜身剖成两半,若大丛的剖成四半。在用量用时方面,《醒园录》非常难得地摒弃了中式菜谱中最常见也最令初学者头疼的“少许”等字眼,准确地直言:“每菜十斤,当配盐三斤,若口味淡,二斤半亦可。”此外,腌菜的手法也写得简练明了,“将盐先拨一半,洒在菜内,以手揉至盐尽菜软,收入大桶……”最后还不忘提醒做腌菜的人,腌菜的器皿瓮的尺寸要小,“吃完一瓮,再开别瓮,久久不坏。”承担川菜项目研究、四川省委党校工商旅游教研部副教授朱多生认为,《醒园录》中的“腌芥菜法”,与现代制作盐菜方法基本相同,而“腌制萝卜干法”和现代四川腌制萝卜干非常接近。因为《醒园录》详细地记录下烹饪方法,如今罗江的招牌菜“蒸猪头”就是据此复制的。

有意思的是,《醒园录》也将相当数量的江浙菜式进行了“川味”改造。比如“煮燕窝法”里写着,“将燕窝泡洗撕碎,粘贴肉丸外,包密,付滚汤烫之,随手捞起……”最后写上一句:“撒以椒面、葱花、香荪,吃之甚美。”燕窝里面撒花椒、做梅干菜时开辟甜辣做法、蒜瓣葱珠八角加川椒、蒜泥醋味蘸碟等一系列做法,暴露了这对四川父子的“川菜胃”。

C

饮食无细故,箪食瓢饮见文化

如今,在成都市郫都区的川菜博物馆内,《醒园录》副本和李氏父子的照片,还迎接着每天来来往往的游客。川菜的形成,始于清代中叶,定形于清末。《醒园录》和李氏父子究竟对现代川菜有多大影响?在业内有说法不一,但可以肯定的是,《醒园录》其实是古代川菜对外交流的一个缩影,见证了江浙菜对川菜的影响。

“正宗的川菜,其实根本就不只是麻辣口味,还有酱香味、荔枝味、鱼香味、怪味……川菜可是有二十四种味型的。”川菜大师彭子渝说道,比如常见的回锅肉和魔芋烧鸭就是家常味的川菜,白果炖鸡就是咸鲜味的川菜,有点回甜的宫保鸡丁,是煳辣荔枝味。历史上的“湖广填四川”,使四川成为移民大省,川菜在一批批历史浪潮中,在不同人群的交流中,口味也变得十分丰富。“比起江浙地区鱼类等食材的新鲜本味,古时四川因深居内陆交通不便,食物不便保存,因此川菜特别注重食物的调味,以弥补味觉上鲜美不足,川菜之妙也在于调味。”从饮食文化交流的角度来看,李化楠在燕窝里面加花椒也就不足为奇了。

在四川旅游 学院川菜研究发展中心主任、教授杜莉看来,抛开食谱本身的操作性而言,《醒园录》和李氏父子背后反映的饮食文化和美食价值观,也十分珍贵。“饮食无细故”是《醒园录》中的名句——吃东西并不是一件小事。吃什么、怎么做、怎么吃、和谁吃,背后都反映着人与人之间的关系,和饮食背后的文化。“从《醒园录》中,能看到李调元以食尽孝成礼奉亲。另外,食谱记载重民间家珍,九成食物是日常饮食。保存食物的方法能看出崇尚节俭的中华美德,《醒园录》本身,也是人们对美食文化和生活智慧,代代相传的产物。”