【美食】川菜中的客家元素

川菜中的客家元素

川菜作为中国饮食的奇葩,历史悠久,源远流长。在其发展演变中,清代前中期最为关键。随着第二次“湖广填四川”运动的进行,“移民烹饪文化、新食材的进入、复合料的创新。成为这个时期的饮食文化的主题”,直接奠定了现代传统川菜的基础(蓝勇《中国川菜史》)。在促进现代川菜形成的移民元素中,来自闽粤赣边的客家元素尤值一提。入川后,一些客家人将原乡食品及调味品制作技术和品牌带入蜀地。在新的环境下,学习、借鉴、四川本地的“川味”特色食品,经过多年摸索实践,开发形成了一些兼具土著、客家特色,传承至今的名优食品及调味品。下文特就现代传统川菜中的客家要素进行简介,希望抛砖引玉,引起更多人的关注与研究。

一、川菜中的客家元素名优菜品

四川客家地区具有特色的风味美食较多。从五香花生米、豆腐干、油条、凉粉、酸辣粉、糍粑、糖油果子,到拌鸡块、拌兔丁、蒸笼牛肉、蒸肥肠、羊肉汤锅、腌卤制品等举不胜举。以成都东山客家方言区洛带镇为例,流传至今的风味美食即有“刘鸡肉”“张兔肉”“徐羊肉”“冯羊肉”“周牛肉”“胡凉粉”“胡膜膜”等。其中尤以刘吉成凉拌的鸡块、鸡片、鸡丝最为有名,其特点是麻、辣、鲜、香,食之舒心爽口,回味悠长,故此饮誉一方。郭洪云首创的油烫卤鹅,肥而不腻,芳香味美,至今仍颇负盛名。在龙泉驿区大面镇,有张洪顺的油糕、谢云程的酥皮锅盔、景炳成的羊肉汤锅和苏氏兔丁。在成华区的龙潭乡,有马兴发的烟熏卤鹅、曾明光的椒麻鸡块、黄合隆的绿豆稀饭、刁挂面的素椒面、周跛子的牛肉肺片、周顺荣的红油素面、胡源凯的炒花生、赖青云的粉蒸羊肉等。在现代川菜中,自清代流传至今的知名“客家元素”的美食有如下几种。

(一)中江挂面

清乾隆年间,原籍广东长乐县的颜广聪到中江县城谭家街,学习制作手工挂面。他在学艺期间,经过其反复钻研,研制出空心的挂面,这便是中江挂面之始。中江挂面为纯手工制作,传统工艺独特。特点是味甘色白、柔嫩可口,易于消化,面体因经多次发酵而有微孔,故有“茎直中通”之说。民国《中江县志》记载:“中江挂面,面细如丝,长八九尺,截两头,取中段,名曰“腰面',又称“银丝面',县城内外俱佳,河西谭家街尤盛。色白味甘,食之柔滑,细而中空,堪称洁、白、净、干、细五绝。”如今,中江挂面已成为中国国家地理标志产品,被称为“餐桌上的非遗”。

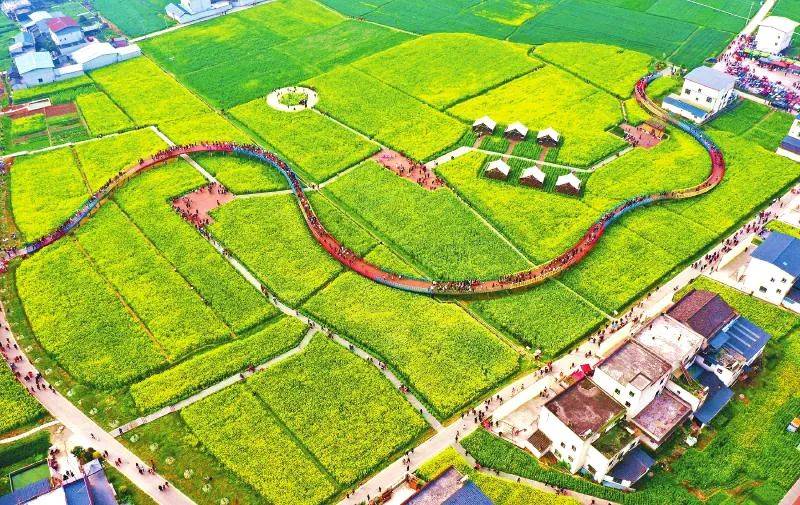

中江县挂面村成网红打卡地(中江县委宣传部 供图,图源:四川日报)

(二)北泉银丝面

1927年,居住于重庆北碚祖籍福建上杭的张本昭在总结前人制面技术的基础上,发明了手工制作的北泉手工挂面,亦称“温泉面”“北泉银丝面”。北泉手工面选用精制小麦粉为主料,配以精当比例的麻油、鸡蛋、味精、胡椒、全清豆粉、精盐等辅料,再从和面、做跎、醒面到切条、接条、扯扑、上架等等十八道工序,最后制成银丝面。北泉面细如丝、白如雪、面条中空、入口滑嫩、回锅不泥。随后,张本昭又发明韭菜叶手工挂面。

抗战时期,黄炎培在吟赞北温泉时,就有“香面条条韭叶抽”的诗句。新中国成立初期,刘伯承、贺龙元帅在北温泉休养时,对北泉面十分感兴趣;周恩来总理每次来北碚都要吃北泉面。1960年中央召开技术操作表演会,北泉面厂技师专门在怀仁堂向中央领导表演拉面技术,贺龙副总理说:“温泉手工面生产要扩大,这是中国的民族遗产。”北泉面曾出口亚洲国家及英国、挪威,至今不衰。

(三)筠连水粉

筠连水粉,由广东省和平县移民廖世宾夫妇发明。据传,清乾隆年间,廖世宾夫妇在筠连县定水河西岸帮人栽秧,发觉附近的十八学士山下还有不少荒土沙地。夫妻俩便将从原乡带来的红薯播种于此,半年后喜获丰收。廖世宾夫妇又将食剩的红苕碾碎、打浆、漏粉,干燥后制成红薯粉,取名“水粉”。后经廖氏族人对制粉工艺的不断改进,逐渐形成了“加水和粉、打芡调粉、揉入干粉、漏瓢滴粉、开水烫熟、冷却成型”的传统工序。成型的水粉,入锅加热,以辣椒、醋、酱油、花椒面、葱花、菜叶、油酥黄豆等调味,入口绵杂有劲,鲜香爽口,很快在当地流行开来,成为闻名川南的美食之一。

(四)泥溪芝麻糕

清末的宜宾县岷江流域,流传着“蕨溪饼子泥溪糕,月波灰猫儿(豆腐的民间俗语)颤摇摇”的民谣。清乾隆年间,广东长乐县人廖居用迁居泥溪场,凭借在原乡习得的糕点制作手艺,在码头边开铺经营。因其制作的芝麻糯米白糖糕很受船工和赶场百姓的欢迎,后遂专营此糕,取店名“溢香斋”。泥溪芝麻糕制作技术从此在当地开始流传。

泥溪芝麻糕以上等糯米、白糖与名贵中药材精制而成,不仅有滋润、不干涩、不掉渣、绵软酥松、香甜爽口的特点,还有理气补脾健胃的功效。吃起来香软可口,香味浓郁,甜而不腻,入口即化。清末民初,知名的泥溪芝麻糕商铺有溢香斋(廖姓)、永利祥(王姓)、祥顺号(陈姓)、江阳号(钟姓)、大吉利号(何姓)、永吉利号(何姓)六家,其中前四个都为广东迁川的客家人开办。

(五)宁南豆腐干

宁南豆腐干又称“钟氏豆腐干”。清乾隆初年,钟氏家族响应朝廷的“湖广填四川”政策,带其制作工艺,举家从广东千里迢迢迁至今天的四川省凉山州宁南县披砂镇江西街定居。钟氏在此开设豆腐坊,制作和销售豆腐干,到2020年已传承至第九代钟良璨,已有近270年豆腐干制作历史。宁南豆腐干(钟氏豆腐干)表皮光滑无瑕疵,呈金黄色,肉质白嫩细腻,紧密饱满,韧性足,不硬不脆,携带方便;味清香醇绵,不失豆浆香味,风味独特。宁南豆腐干的制作技艺一直不间断地在家族内部传承,成为当地一项独特的农副产品加工技艺。

(六)永川“邹皮蛋”

永川“邹皮蛋”是清末以来渝西地区的名产。创始人邹乾明,祖籍广东兴宁县。清光绪八年(1882),邹乾明到永川著名酱园“鼎丰号”学徒,后在此帮工,习得了皮蛋和豆豉的制作技艺。光绪三十二年(1906),邹氏在永川外西街五板桥开设店铺,取名“邹建山号”,独立经营。经他包出的皮蛋,用料考究,色泽淡黄,透明中呈现松花,蛋黄呈黑绿色,香嫩可口,风味独特,逐渐打开市场,赢得了“邹皮蛋”的美名。到民国初年,“邹建山号”的生产规模日趋扩大,所产皮蛋和豆豉畅销于省内外,成为永川酱菜业的行业标杆。邹乾明之子邹正元在其父的基础上,进一步改进皮蛋制作技艺,成为永川皮蛋制作的知名技师。1952年,永川县食品公司专门聘请邹正元从事皮蛋加工。1963年,公司所产的永川皮蛋,在四川省食品展销会上被评为优质产品,荣获第一名的佳绩。1984年,在邹正元指导下,国营永川县皮蛋厂又生产出“双鸭牌”松花皮蛋,行销全国各地,广受好评,成为永川皮蛋的标志性品牌。

(七)赖汤圆

赖汤圆创始于清光绪二十年(1894),创始人赖元鑫本为资阳东峰人,祖籍广东嘉应州。20世纪30年代,赖元鑫在总府街口开设店铺,取名赖汤圆。他的汤圆选料精、做工细、质优价廉、细腻柔和、皮薄馅丰、软糯香甜。有煮时不浑汤,吃时“三不粘”(不粘筷、不粘碗、不粘牙)的特点。而且通过一段时间的发展,赖汤圆品种不断扩大,从开始的黑芝麻、洗沙心,逐渐增加了玫瑰、冰橘、枣泥、桂花、樱桃等十多个品种。各种馅心的汤圆又形状不同,有圆的、椭圆的、锥形的、枕头形的。上桌时,一碗四个,四种馅心,四种形状,小巧玲珑,称为鸡油四味汤圆。吃时配以白糖、芝麻酱蘸食,更是风味别具,逐渐发展成为成都著名小吃。

(八)叶抄手

叶抄手起源于粤东包面,由成都客家叶氏发明。叶氏于清康熙六十年(1721)从广东惠州府龙川县迁入成都,自始祖起便流传下制作粤东包面的技艺。清光绪年间,叶氏后裔叶大愚秉承家传,在成都长顺下街开店,主要经营红油抄手、炖鸡抄手、脆臊面、甜水面,店名“叶抄手”。“叶抄手”在粤东包面基础上,结合四川当地口味,进行大胆改进,以皮大、馅多、鲜香著称,在民国时期深受成都市民喜爱,享誉蓉城。

(九)温鸭子

温鸭子是成都地区的名小吃,创始人温氏家族祖籍广东长乐县艳桑村。清光绪三十一年(1905),首家“温鸭子”店在成都北郊昭觉寺附近开业。温鸭子的制作借鉴了广式烧鸭技术,以熏烤为主,历经多道工序,所烤制的鸭肉色泽红亮,咸鲜香浓,皮脆肉嫩。早在民国年间,温鸭子便享誉川西一带,成为地方名产。

(十)荣昌卤鹅

享誉川东的荣昌卤鹅,是清初广东客家移民将原乡的卤鹅技艺同本地特色相结合,在此基础上不断创新调适,最终制作出的客家美食名菜。卤鹅选取荣昌本地产的白鹅,去毛取出内脏洗净,再将陈年老卤水烧开放入鹅肉,加入老姜、胡椒、八角等香料,卤至20分钟后翻面,一般1小时卤成。卤制好的鹅肉,兼具粤东和四川两地风味,色泽金黄发亮,五香味浓,骨质松脆,肉感香嫩,调料微辣,口感适宜,姜葱味齐备,食之回味悠长。两百多年以来,广泛流行于荣昌及附近地区,并扩大至川渝地区,深受群众的喜爱。

二、川菜中的客家元素调味品

在现代传统川菜中,作为其“口味之魂”的郫县豆瓣等调味品的产生,也和客家移民关系密切。

(一)郫县豆瓣

清乾隆末年,福建省龙岩州白土龙聚坊(今东肖镇龙泉村)人陈逸仙迁入郫县。他无意之中用晒干后的蚕豆拌入辣椒和少量食盐,用来调味佐餐,不料竟香甜可口,胃口大开,这就是郫县豆瓣的雏形。清嘉庆八年(1803),陈逸仙在郫县开设“顺天号酱园”,研制、生产和销售“辣子豆瓣”。清咸丰三年(1853),陈氏后人陈守信(号益谦)创立“益丰和酱园”,后来“顺天号酱园”并入,使生产规模进一步扩大,产品更加精良。这时,陈守信开始尝试使用蚕豆和面粉混合发酵,并与盐渍辣椒混合的生产技艺,生产出了正宗的郫县豆瓣。

清咸丰三年(1853)至19世纪80年代,是郫县豆瓣生产工艺的成熟期。这一时期,彭县人弓靖明来到郫县开设“元丰源酱园”,从而打破了“益丰和”独家经营郫县豆瓣的局面。两家酱园在竞争中,不断寻求工艺创新,使郫县豆瓣的生产技艺和口感日臻完美。1931年,陈守信之孙陈文揆又在郫县开设“绍丰和酱园”,使郫县一地形成豆瓣生产三足鼎立的局面,促进豆瓣生产技艺进一步提升。

20世纪10-40年代,“元丰源”和“益丰和”两家酱园各自拥有晒场近10亩、缸2.5万口、工匠近40人,年产豆瓣40万斤左右,规模已十分壮观。20世纪80年代后,随着川菜的迅猛发展,餐饮行业和平常人家对郫县豆瓣的需求日益扩大,这就促使郫县豆瓣生产厂家不得不采取工业化生产,以提高郫县豆瓣的产量。但是传统工艺所生产的郫县豆瓣依然具有优势,其色泽红润、味辣香醇、瓣子酥脆、黏稠绒实,口感更胜一筹。

郫县豆瓣晒场(图源:四川文旅厅)

(二)临江寺豆瓣

资阳临江寺豆瓣在清代是与郫县豆瓣齐名的川味酱料,由江西移民聂守荣于清嘉庆年间创制。清光绪初,祖籍广东长乐县的朱国材(1846-1906)投资兴建“国泰长”酱号,生产豆瓣,与聂氏竞争。继朱国材之后,其侄朱必柏(字茂藩)创办了“柏记国泰新”,朱必长(字龄达)创办了“国泰明”酱号,两者不断改进技术,先后开发出香油豆瓣、仔姜豆瓣、甜糟豆瓣、金钩豆瓣等二十余个品种。据民国《资阳县志稿·物产》称:“临江寺聂、朱二姓酱园,所制豆瓣有二十余种,远近驰名。”1934年,在成都举行的四川省第十三次劝业会上,朱氏国泰明酱号生产的豆瓣获得特等奖,位居郫县益丰和豆瓣之上,轰动川渝。

临江寺豆瓣厂晒缸(图源:四川日报)

(三)潼川豆豉

潼川豆豉是四川省三台县最具盛名的传统调味品,至今已有300多年生产历史。潼川豆豉颗粒松散,色黝黑而有光泽,清香鲜美,滋润化渣,后味回甜。潼川豆豉是高蛋白质原料大豆酿造,营养价值极高。

清康熙年间,有邱姓从江西赣州迁来潼川府城,在南门生产和售卖水豆豉。其根据当地的气候和水质,不断改进技术,采用毛霉制曲生产工艺,酿造出色鲜味美的豆豉,取名“潼川豆豉”。该豆豉中的最上品,又因制作工艺据传来自江西太和,故被称为“太和豆豉”。清代中叶,邱氏后人邱正顺在城内东街开办“正顺”号酱园,年产20多万斤,盈利甚多,人称“邱百万”。

清道光十一年(1831)城内卢富顺、冯朴斋两家,先后从邱家聘出技师,在东街开“德裕丰”酱园老西街开“长发洪”酱园,进一步提升潼川豆豉的工艺水平。民国《三台县志》记载:当地豆豉销往“省城及各省各县并汉中、陕西”“城中以大资本开设酱园者数家,每年所造豆豉极殷盛,挑贩络绎不绝,称为潼川豆豉。更有在景福院设肆者,所造极佳,行销亦旺”。清代时更有“潼川豆豉保宁醋,荣隆二昌出夏布”“出门三五里,忽闻异香飘。借问是何物?豆豉一大包”等民谣流传。到1945年,成中生产潼川豆豉者已达45家。1951年实行公私合营,各家酱园联合成立公私合营公司,从此潼川豆豉走上了规范化的发展道路。

(四)“广益号”酱油和酱菜

成都“广益号”酱园,为广东连平籍卓氏创办。清代名臣卓秉恬(1782-1855)即出自该族。“广益号”园始创于清道光年间,所生产的酱油、酱菜、豆瓣远近闻名。清光绪年间,其后人秉承祖上酿造工艺,重操旧业,在成都棉花街新开设了“广益号”酱园,规模逐渐扩大,所产酱油等调料誉传四方。

可以说,川菜作为中国八大菜系中的佼佼者,其底色是由移民文化所造就。而闽粤赣边客家文化对川菜的滋养,为川菜特色的奠定作出了巨大贡献,其历史地位不可低估。

(根据《四川客家志》相关内容整合修改)

来源:巴蜀客家研究微刊

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册