【美食】日久弥新的川北凉粉(外二章)‖贾海

川北凉粉自清末问世以来,以其独具红辣味醇、鲜香爽口的川味风格饮誉巴蜀,流传至今。

当时,原南充县江村坝农民谢天禄,在中渡口搭棚卖担担凉粉。他的凉粉制作精细,从磨粉搅制到调料、配味都有独到之处,行人品尝后无不称道,谢凉粉便有了名气。其后,农民陈洪顺悉心研究谢凉粉制作工艺,取其所长并加以改进,凉粉制作工艺得到进一步完善。他选用新鲜白豌豆用小磨磨细,十分讲究搅制火候、所作凉粉质细柔嫩,筋力绵软,明而不透,细而不断,调料配味,更具匠心。不久,陈凉粉便名扬川北一带,“川北凉粉”也不胫而走。至今南充市和成渝等地的一些凉粉店都仍以“川北凉粉”为招牌,生意兴隆,火爆不衰。老一辈无产阶级革命家朱德、罗瑞卿生前回南充视察工作时,就曾特意品尝了川北凉粉。

川北凉粉之所以出名,不仅仅是凉粉制作独具特色,更主要的是拌料十分考究。主要拌料有辣椒、花椒、生姜、葱叶、冰糖等掺合制作的红油,以及有精选大蒜捣制的蒜泥,可谓色、香、味俱全,独具风味。

川北凉粉(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

川北凉粉用豌豆粉熬制而成,通体透明白亮,细腻柔嫩,软而不绵,用筷子挑着,还能抖几下不断。因为是四川小吃,所以它也具有浓烈的四川味,一般是用很多的红油浸泡着,白里透红,表面撒上葱花、蒜泥、姜汁,盐、酱油、少量红糖水。正宗的川北凉粉,是质体没有一丝杂质的白,滑嫩爽口,精致的佐料调制,那股辛香的味道还在嘴里久久徘徊,回味无穷。

寻踪溯源,追根究底。川北凉粉,创于蜀汉,兴于明清,盛于20世纪50年代。靠川乡礼仪之帮,经二十八代传人之手,牵丝挂牌,制粉调汤,传承至今,其间,已有近两千年历史。

相传,早在蜀汉时期,安汉县(今南充市)嘉陵江中渡口码头,创始人谢天禄在南充渡口搭棚卖凉粉。在渔舟货船之间,沙丘卵石之上,有两个凉粉棚:大棚姓薜,人称薜凉粉;小棚姓谢,名叫谢凉粉。大棚经营冷吃旋子凉粉,小棚经营热食片子凉粉。两家凉粉冷热有别,开头各异。一样的绵软细嫩,爽口宜人;一样的麻辣鲜香,其味无穷;薜家婆媳与谢家父子两情相悦,喜结良缘,夫妻和睦,绝技传家,两面三刀种凉粉,合流一处;谢凉粉更招换记,粉墨登场,亮相安汉。

2011年,川北凉粉传统制作技艺被四川省人民政府列为四川省非物质文化遗产(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

据说巴西郡(今阆中)太守张飞,巡视安汉,对谢凉粉喜爱有加,备受封赏,成为蜀国刘备御前贡品,谢凉粉才挤身市井闹市,集能工巧匠,取西充山南椒辣,采南部江北豆夹,改制砣粉,再调红油,配上松脆酥香小锅魁,风味独特,鲜美异常。刹时间,老饕光顾,饞虫毕至,车水马龙,食客盈门。

风雨飘摇数百载,岁月磋砣几十代。谢凉粉几经周折,延续到20个世纪50年代。恰逢朱德委员长回故乡,把谢凉粉带到北京,万民争食,名声大噪。谢凉粉时来运转,招牌换记,改为国营川北凉粉店,获得“中华名小吃”美誉。

白塔晨钟,莲池倒影,烟山霞蔚,曲水情波,滔滔嘉陵水,悠悠万古情。川北凉粉,潮起潮落,峰回路转,时遇良才,巴蜀志士,任其胜先生与李华女士,出手不凡,慧眼识珠,不惜重金,三下重庆买回这份历史悠久的餐饮文化遗产,成为川北凉粉法定继承人。至此,川北凉粉、漂泊渝州、重回故土、落叶落归根,再现南充。

川北凉粉(图片来源:南充市人民政府网)

民谚云:川北凉粉嫩又香,一天三遍吃不伤。片子凉粉工艺与川北凉粉相同,食用时用刀切成片状,施以独家调料即可。因为刀工不同,凉粉和调料的混合程度不同,故片子凉粉与旋子凉粉(用专门的旋子刀分切的凉粉)相比,更突出凉粉独有的本味。

川北凉粉在南充存在了千年,蕴含着不衰的南充饮食文化,萦绕着浓浓的川北乡情,日久弥新。

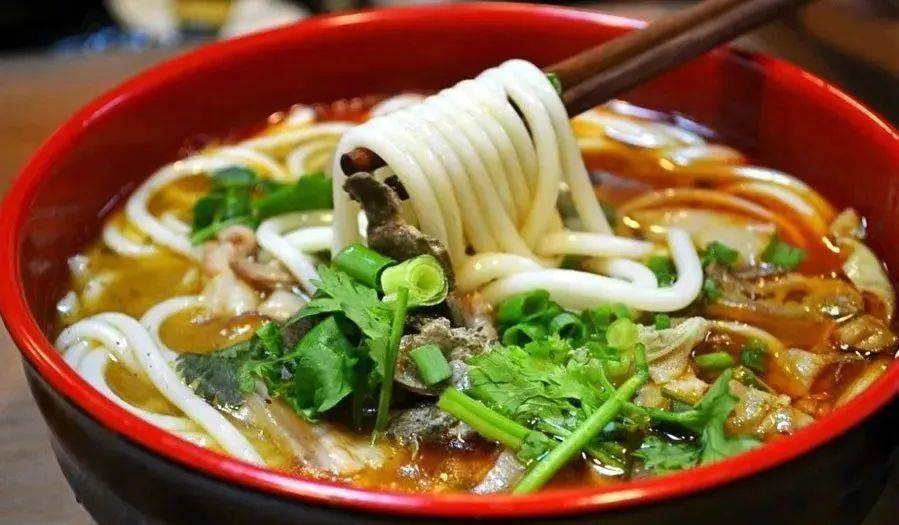

不会辜负味蕾的南充米粉

南充米粉,制作精细,历史悠久,是南充乃至川北名特小吃之一。

早在清代,顺庆羊肉粉 就闻名遐迩,它是由米粉和羊肉汤 、馅,配上考究的佐料制成,具有粉鲜、馅鲜、汤鲜的“三鲜”特色。米粉质细、绵软、馅味清得无腥膻,汤色乳白而滚烫。

早在清光绪年间,顺庆羊肉粉就成了南充 人久喝不厌的经济早餐。据传,当年,从江浙来了一位府台大人,除家眷外,随身只带了两个人,一个制粉的工匠,一个冒粉的火夫。这两个人到了顺庆(今南充)后,各讨了个老婆,吹了一阵枕头风,制粉冒粉的工艺就传入了民间,南充的制粉业便开始了,城内也出现了第一家粉馆。粉馆老板丽娘,是府台大人的侄儿媳妇,长得花朵般水灵。很多豪绅富商,锦衣秀士,浪荡子弟,墨客骚人,都掉了魂似的,不惜车马劳顿,从老远赶来捧场,一来喝粉,二来赏花,这女人如同一碗香醇可口的米粉汤,秀色可餐,让风浪粉客看个够,喝个饱。于是,生意渐旺,人气很好,日进斗金。聪慧的丽娘把府台大人身边的制粉工匠、冒粉火夫老婆请出来,带出一班徒子徒孙,大兴粉业。制粉的作坊,杀羊的屠场,冒粉的粉馆,星罗棋布,遍布顺庆街头。从那时起,南充人喝粉成风,南充米粉也就闻名于世。

南充米粉(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

顺庆羊肉粉制粉工艺是传统的,并不复杂。它是用大米浸泡打成米浆,过滤制成坨粉,静置一天,做成球体坨子,上笼旺火蒸至半熟,晾冷后捣碎,重新拌匀,做成筒状坨子放入漏粉瓢内,用手反复拍打,压成粉丝入锅内淘洗干净理顺成米粉,经数道工序就制作成了。将漂洗净血水的羊骨、猪骨、鲜羊肉入汤锅内,加花椒、生姜 、胡椒粉 ,旺火烧开,撤去浮沫,把煮熟的羊肉 捞出,横筋切成小薄片,做成馅子,若用羊杂,尤为鲜美。留在锅中的骨头继续熬煮3至4小时,便成原汤舀入锅内烧开,用以冒粉。米粉漂在盆里,待客人来时,冒粉师傅抓一把米粉,放入竹丝漏子,在滚汤中冒热,倒在碗里,添上原汤,舀一勺羊肉馅子,放上少许盐、味精、胡椒粉,芫荽,淋上红油,一碗汤色奶白,味道鲜美,滚烫香醇,无腥无膻的米粉,即可尽情享用,一碗喝下去,周身通泰,好不精神。

南充人把“吃碗粉”叫“喝碗粉”,这一个“喝”字,诠释了米粉的鲜香美味,折射出南充人的美好生活。

在南充城里,热气腾腾、气弥漫的粉馆,随处可见。每天天一亮,等粉馆店门一开,众喝粉客从四面八方蜂拥而至,粉馆里座无虚席。

南充米粉(图片来源:四川文旅厅)

建国后,党和政府对地方名小吃十分关心。20世纪50年代初,川北行署领导常光顾朱老拱的羊肉粉店。现在南充不仅米粉店大大增加,而且经营品种也不断增多,除传统的羊肉粉 外,还增加了牛肉粉 、鸡肉粉、鳝鱼粉、三鲜粉、什锦粉等品种。外来宾客,均以品尝顺庆羊肉粉 为一大享受。

随着人们生活水平提高,如今南充人吃米粉更加讲究,常见的吃法是搭配油干、油条、煮鸡蛋 ,也有加臊子的、冲鲜鸡蛋的,还有加价格不菲的羊肾的。这真可谓是“小米粉”喝出“大讲究”。

看见别人吃南充米粉或自己吃南充米粉,总感觉到一种浓浓的家乡味道,那种味道总萦绕在舌尖,满足着我的味蕾,久久难以忘怀。

南充米粉(图片来源:四川非遗)

南充冬菜香味浓

南充冬菜 ,南充市著名特产,四川 四大名菜之一。其鲜、香、脆、嫩,品质独特,为烹饪、面食、调味和馈赠之佳品。因其于生产、加工均在冬季,故名“冬菜”。

冬菜是一种半干态非发酵性咸菜,多用作汤料或炒食,风味鲜美。冬菜营养丰富,含有多种维生素,具有开胃健脑作用。

青居镇-烟山冬菜(图片来源:南充市高坪区人民政府网)

南充冬菜采用冬至前后十天内的冬菜嫩尖,秉承传统工艺,配以十多种名贵香料 ,入坛三年以上精制而成。产品色泽黑褐有光泽、香气浓郁,风味鲜美独特,咸淡适度,质地嫩脆。经检测富含氨基酸、乳酸、蛋白质、维生素和多种微量元素,有开胃健脾、增进食欲、增强人体机能之功效。

南充冬菜历史悠久,在嘉庆年间即享有盛名。此品以箭杆菜嫩尖为原料,采用传统工艺精制而成。制作时选用上等优质冬菜,配以多种名贵天然香料腌制,剪用其嫩芽,入池腌制,然后起池上围堆,榨去卤涩水,拌以香料,入坛密封,再任其日晒夜露,自然发酵,陈年开坛食用。

由于冬菜有一定香气和蒜味,是芥菜嫩尖经二三年腌制而成,清香异常,味道鲜美,质地嫩脆,除一般作烧白底子外,许多作调味用,如做肉片汤、丸子汤 、汤面 ,先放点冬菜熬汤提味在面条、馄饨 的肉馅中放切碎的冬菜可增加鲜味。做红烧肉、烧鱼或炒羊肉中放冬菜,鲜味更好。

记得儿时,每当请人修房造屋,或是请人栽秧打谷,父亲总要从集市里买来南充冬菜。厨艺绝好的母亲总要在菜里、汤里加一些恰到好处的南充冬菜,那酸酸甜甜的美味让工匠师傅和乡亲们大饱口福,因而干活也很投入和卖力。

那时,父亲虽然是教师,但由于我们三姊妹还小,家里缺劳动力,经济并不宽裕。一日三餐很少吃炒菜下饭,更不用说吃肉了。为节省开支,母亲就学着做南充冬菜来调味,南充冬菜使我们胃口大开,对难以下咽的饭菜也不排斥和厌烦。

记得当年读书住校,母亲总在周末炒一大盆南充冬菜,用一个玻璃瓶子装起来,叫我星期一带到学校,用南充冬菜下饭吃。至今,我还清楚记得母亲的样子,她佝偻着身体,清洗着即将腌在缸子里的蔬菜,那些蔬菜波光闪耀,青青欲滴。母亲,蔬菜,腌菜缸,门前的那棵杏子树,构成了一幅诗意的画面。母亲做的冬菜的味道,也是爱的味道,那爱的味道我一辈子也忘不了。

回想起儿时,一日三餐最容易让我的味蕾得到满足的母亲腌制的冬菜,那美美的滋味便回味无穷,心中总是荡漾起一种清香浓郁、清新朴素的自然味道。

END

来源:四川省 地方志工作办公室

作者:贾 海(四川省南充市嘉陵区龙蟠初中语文一级教师。中国散文学会会员,四川省作家协会会员,南充市嘉陵区作家协会副主席。在各级各类报刊杂志发表散文20余万字。著有个人散文集《等待》《那片海》。2022年获四川散文奖)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册