【非遗】千人一“面” 指尖塑万象‖迭佳壹

千人一“面” 指尖塑万象

迭佳壹

在成都的街头巷尾,曾有一群挑担提盒的手艺人,用糯米面捏出孙悟空、关公、大熊猫等活灵活现的形象,引得孩童雀跃、行人驻足。这便是由成都市成华区文化馆申报,被列入四川省非物质文化遗产名录的——成都面人。

这门始于汉代、兴于民间的指尖艺术,历经千年沉淀,在匠人们的守正与创新中,赓续着传统文化的根脉,绽放出与时俱进的生机。

从庙会摊头到国际舞台,从师徒相授到校园课堂,成都面人正以更鲜活的姿态,讲述着成华非遗的匠心故事。

图源:成华发布

根脉千年

从三国传说走向非遗名录

“油面糖蜜造如笑靥儿。”(南宋《东京梦华录》),说的就是面塑。

这门中国特有的民间艺术,源自普通人的生活,是从面食演变而成的工艺品。

民间面塑又称面人,其历史可追溯至汉代,在我国民间世代相传,已有两千多年的历史。古代面人多以面粉、蜂蜜为主要原料,类似“花馍”,可以食用,谓之为“果食”。

成都面人作品(图源:成都非遗)

民间传说更是将面人的起源与三国时期诸葛亮南征的智慧相连。

相传三国时期诸葛亮征伐南蛮,在渡芦江时忽遇狂风大作,诸葛亮随即以面料制成人头与牲礼模样祭拜江神,说来也神奇,部队安然渡江并顺利平定南蛮,从此凡执此业者均供奉诸葛亮为祖师爷。

清朝晚期到民国中期,成都出现了比较著名的面人艺人,他们分别是风花雪(艺名)、表面文明(艺名)、雷跃山等。

目前尚可追溯谱系是民国年间的著名艺人“风花雪”。“风花雪”本姓李,当年以“蓉城李记风花雪”的招牌摆摊从艺。“风花雪”嫡传弟子为谢德芳。

1973年,谢德芳收8岁的熊家全为徒。2009年,熊家全收13岁的秋枫为弟子。“成都面人”技艺一脉单传,迄今四代。

成都面人省级代表性传承人熊家全( 图源:成都市成华区文化馆)

成都面人的诞生与发展,得益于得天独厚的自然禀赋与深厚的文化积淀。作为“天府粮仓”的核心区域,成都平原盛产的小麦与糯米为面塑技艺提供了物质基础。匠人以面粉、糯米粉为主料,配以色素等辅料,调和出可塑性强、色泽持久的独特材质。

而蜀地千年文脉的滋养,则赋予其丰富题材与艺术灵魂。从《三国》英雄、神话传说到川剧脸谱、现代动漫元素,成都面人相关作品既扎根于飞禽走兽、花鸟鱼虫的自然意象,又融合历史典故与时代符号,以简练手法塑形、夸张巧思传神,于淳朴造型中配以绚丽色彩,在饱满线条间凝练文化神韵,可谓是 “土材料精工造,小技艺大乾坤”。

熊家全作品(图源:成都市成华区文化馆)

历经千年沉淀,这项技艺在成华区焕发新生。作为成都工业文明与市井文化的交汇地,成华区以包容开放的姿态承载着成都面人的代际传承。

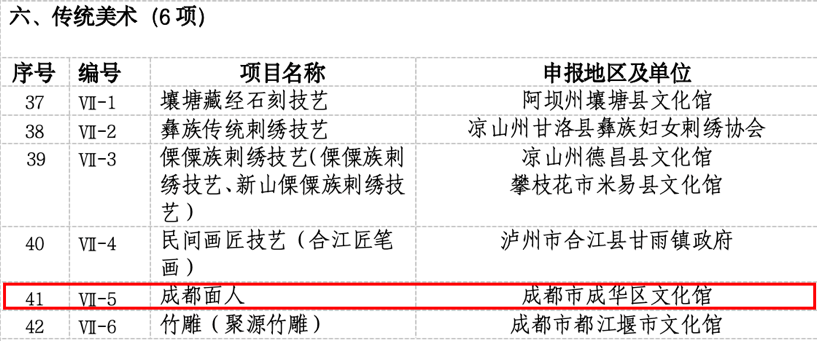

2010年8月,成都面人被列入成都市第三批市级非物质文化遗产名录。

次年,被列入四川省第三批非物质文化遗产保护名录,成华区文化馆为项目保护单位。

如今,在代表性传承人的引领下,这项古老技艺正通过社区传习、校园课堂、文创开发等多元路径,续写着“指尖塑万象”的时代篇章。

匠心独运

指尖技艺的守正与创新

成都面人的制作工具主要有刀、竹签、滚签、拨子、木梳、线、剪刀、纸、润滑油等。

经过一千多年的发展和传承,面人不仅类别繁多,品种齐全,而且有插棍式、吊线式、浮雕式、整雕式、微雕式、仿效式等丰富性特征。

面人可根据不同场合需要或大或小,时而精巧细腻,时而粗犷奔放形成任意性特征。

《瑞蛇启岁 醒狮纳福》成都面人代表性传承人刘阳作品( 图源:四川非遗)

成都面人创作深植于历史文化沃土,其题材多源自历史典故,这要求制作者具备扎实的造型解剖功底与深厚的文史底蕴。

人物衣冠形制到神态气韵,需精准拿捏;典故背景考据到文化符号提炼,要细致入微。唯有如此,才能在方寸之间赋予作品深厚的叙事性与象征涵义。

作为成都面人的省级代表性传承人,熊家全自幼浸润于成都街巷的烟火气,他十岁便随父出摊谋生,在成都各大公园市集以三五分钱一个的 “面娃娃” 挣零花钱。

这份始于生计的技艺,却在岁月沉淀中升华为艺术。1973年,他正式拜入风花雪的嫡传弟子谢德芳门下,成为成都本土面塑技艺的第四代传人,人送雅号“面人熊”。

成都面人作品(图源:第八届中国非物质文化遗产博览会官网)

熊家全常为捏活一只飞鸟、一条游鱼反复观察动物神态;为塑造历史文化人物,他精读历史名著揣摩性格;为刻画川剧角色,他亲赴戏台观察身段,让静态作品承载动态文化。

“面人若只求形似,终是‘手艺’而非‘艺术’”,这是熊家全常强调的创作哲学。

正是这种“以文铸魂”的追求,让他在2000年拜泥塑大师蔡大权为师,将泥塑的立体感融入面塑,创造出“造型完整饱满、手法简练、注重神气”的独特风格。

熊家全的代表作《成都茶馆》耗时两月构思,以17个人物重现市井百态:提壶斟茶的伙计衣褶层叠如风拂过,对弈的茶客眉峰微蹙似有千言,算命先生的长须都纤毫毕现。

熊家全作品《成都茶馆》(图源:四川非遗)

这件被成都市非物质文化遗产中心收藏的作品,不仅是对熊家全技艺的极致诠释,更成为成都城市记忆的立体档案。

薪火相传

文化传承与国际交流

作为四川省非物质文化遗产的璀璨明珠,成都面人既扎根于天府之国的烟火巷陌,更以灵动的姿态跃上国际舞台,在传统与现代的交织中书写着文化传承的新篇章。

这项以面团为纸的指尖艺术,正通过多元路径焕发新生。

非遗的薪火在青少年心田悄然生长。当“非遗进校园”等活动在成都各所中小学播撒文化种子时,成都市青少年宫 “非遗小传人” 公益项目则进一步为青少年提供了接触非遗的平台。

非遗传承人老师现场演示揉、捏、搓、刻等传统技法,栩栩如生的花卉、卡通人物造型引得众人赞叹不已。

熊家全授课现场(图源:成都市青少年宫、成华区文化馆)

小朋友们亲手制作熊猫等作品,从配色到塑形,每一步都融入匠心,深刻体会非遗技艺的细腻与创造力。

在非遗传承人们的引领下,孩子们不仅学习面人制作技巧,更深入了解其文化内涵。

当五彩面团遇上国际视野,塑就的文化对话愈发精彩。

2023年成都大运会期间,成都面人省级代表性传承人熊家全携作品亮相非遗文化体验展区,以憨态可掬的大熊猫、栩栩如生的历史人物,向世界展示成都的烟火气与文化底蕴。

活动现场,外国使节亲手体验捏面人,让这门古老技艺成为跨越国界的文化纽带。

熊家全在成都大运会非遗文化体验展区接受采访(图源:成华发布)

2024年驻华使节代表团参访四川活动在成都举行,四川省非遗保护中心组织成都面人、蜀绣、绵竹木版年画、刘氏竹编等四川非遗项目“组队”亮相。

同时派出四川省非遗馆中英文金牌讲解对现场非遗项目、非遗作品展开深度宣讲,从多维度展示了四川非遗的深厚底蕴,让各国家和国际组织驻华使节代表深深感受到了中华优秀传统文化的魅力。

驻华使节代表体验制作成都面人(图源:中国非物质文化遗产网)

在成都这片文化沃土上,传承人们以“守正”传承历史文脉,以 “创新”拥抱时代机遇,让面团在指尖绽放出跨越时空的生命力。

当孩子们在校园课堂捏制出第一只熊猫面塑,当外国友人在国际舞台惊叹于成都面人的精妙,我们看到的不仅是技艺的延续,更是文化基因的唤醒与传承。

成都面人,这门指尖上的艺术,正以“小技艺大担当”的姿态,在传统与现代的交响中,谱写着四川非遗的时代。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:迭佳壹

供稿:成都市成华区地方志办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册