【非遗】彭措泽仁:一刻一生 用刻经与佛对话

一刻一生 用刻经与佛对话

彭措泽仁

藏族,四川省德格县人,国家级非物质文化遗产代表性项目德格印经院藏族雕刻印刷技艺代表性传承人。1980年开始学习藏族雕刻印刷技艺,1984年在德格印经院从事雕刻印版和校对工作至今。几十年来雕刻了8000多张经版,以及多部文学作品和画作。

木与纸的不朽传奇

在青海、西藏和四川交界处,有一个名为德格的县城,藏族同胞们将其视为与拉萨、日喀则一样的圣地。这里因地处高原地区,交通在青海、西藏和四川交界处,有一个名为不便,受外来文化冲击较小,本土藏文化得到德格的县城,藏族同胞们将其视为与拉萨、日了极好的保存。

1955年,彭措泽仁出生在圣地德格,乡里乡亲都是虔诚的佛教信徒。从小,彭措泽仁就信奉藏传佛教。24岁那年,他跟随父亲的脚步,来到了有“藏文化大百科全书”美誉之称的德格印经院。

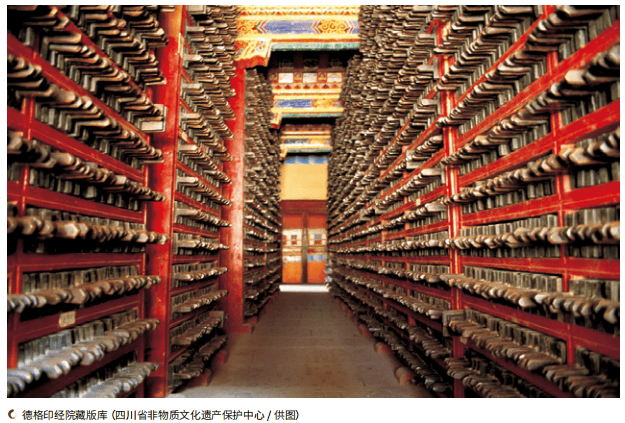

德格印经院创立于1729年,位居涉藏州县三大印经院之首,除1958年至1979年间有中断外,近300年来一直坚持雕版印刷,至今经院保有的经版数量已超30万张。

到了德格印经院后,彭措泽仁开始跟随印经院的老艺人泽批学习雕刻印刷工艺。3年后,掌握了雕刻印刷技艺的彭措泽仁留在了德格印经院。此后数十年,他一直从事这份工作。

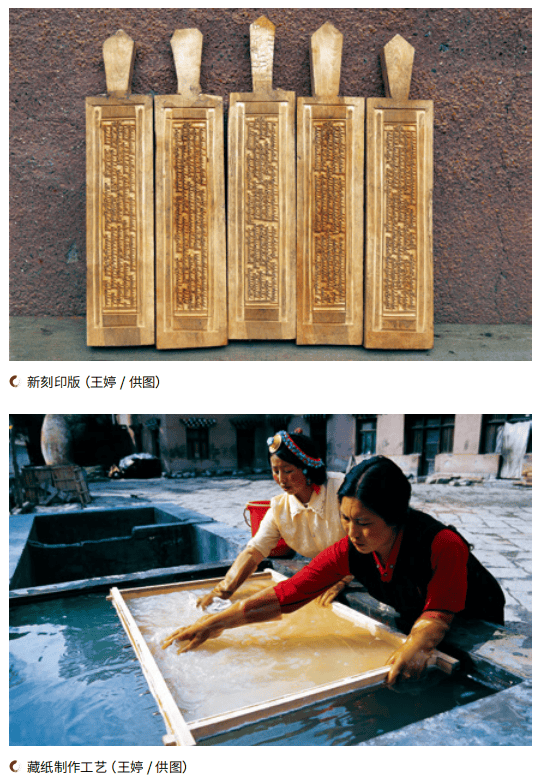

德格印经院藏族雕刻印刷技艺分为造纸、雕刻和印刷三部分。雕版的原材料选用涉藏州县出产的红桦木。秋天过后,藏族同胞们上山伐木,然后将笔直的红桦木树干按所需尺寸锯成板材,再经过火熏、粪池沤制、水煮、烘晒和刨光等一系列工序,以保其几百年不变形,最适宜用来雕刻。

在德格印经院,雕版印刷技艺仍然遵循着13世纪以来的古老传统,被誉为“中国雕版印刷的活化石”。其他地方早已失传的纯手工雕版工艺,在这里跨越了数百年光阴,依旧绵延不绝。雕版内容涉及宗教、历史、医学、天文和藏文文法等诸多领域,很多重要的藏文化经典也因此得以流传。

从事雕刻印版的工匠,向来遵循传统的师徒传承,彭措泽仁也是如此。由于学习刻苦、做事严谨,他很快就熟练掌握了雕版印刷技艺,能够娴熟地修补、刻制印版,恢复了数不清的古旧印版。

几十年来,当初和彭措泽仁一起在德格印经院工作的同门,或因薪资太少,或因缺乏时间,或因不愿吃苦,都陆陆续续地离开了,但他依旧数十年如一日地坚守在这里,用心与佛对话,书写了一个又一个木与纸的不朽传奇。

一颗虔诚的雕刻之心

初进德格印经院时,彭措泽仁是其中年龄最小的一个,为了学好藏族雕刻印刷技艺,他吃了不少苦头。由于没有经验,他经常印错经文,受到父亲的责骂。父亲告诉彭措泽仁,要尊重神灵,印经时要保持洁净,不能把口水溅到经文上。

为了更好地保护经版,德格印经院不能通电,因此工作环境十分艰苦。彭措泽仁每天靠日光刻版印经,日出而作,日落而息。他总是等到天色完全昏暗,彻底看不见了,才会放下手中的刻刀。

彭措泽仁的住处离德格印经院仅500米,但他每天都要花费很长的时间才到家,这是因为他要转大经。在他看来,转经能排除杂念,使他更加沉心静气地刻经。

从24岁开始刻经以来,彭措泽仁就没做过其他事情,一心只为刻经。他认为能够在德格印经院刻印经文,是他一辈子做过最好的事情。日复一日,年复一年,彭措泽仁认真、干净地刻着每个字。从书写到刻制成版,要经过约12次校对,这是一项非常辛苦的工作。每刻成一版,彭措泽仁就会把雕版举过头顶,这也是他与神明交流的一种方式。

彭措泽仁一生没干过什么坏事,小时候向车子丢石头、抓麻雀就是他做过的最大坏事了。他相信因果,也相信刻经能够洗清罪孽,并怀着虔诚的信仰,日复一日地在德格印经院中的红桦木印版上,用刻刀刻下一段段经文。刻经,早已成为彭措泽仁的一种修行方式,嵌入了他的灵魂。

如今,彭措泽仁已过花甲之年,与35岁时相比,眼睛不再清晰明亮,手也不再灵巧有力。但他依旧坚守在德格印经院藏族雕刻印刷技艺的传承道路上。在他看来,只要还能看见,他就会一直刻下去,如果哪天看不见,刻不了,他就完成了自己的修行。

传统刻经的创新性表达

德格印经院藏族雕刻印刷技艺,于2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录,又于2009年被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。作为该项技艺的传承人,2014年彭措泽仁被邀请到首都北京,向来自世界各地的人们展示德格印经院藏族雕版印刷技艺。这是彭措泽仁第一次去北京,还是因为自己潜心钻研了30多年的技艺,这令他感到兴奋,也很高兴能让更多的人了解德格印经院藏族雕版印刷技艺。

为达到良好的展出效果,彭措泽仁和同伴们将400多公斤的木槌、石臼和藏锅等器具从德格印经院托运至北京,井井有条地安放在展台处。同伴有的负责制作纸张,有的负责向观众介绍各种工序,而彭措泽仁则一直埋头雕刻着经版。

这次展出,使长期藏于川西高原的德格印经院藏族雕版印刷技艺走出了四川,走向了全国,走向了世界,也使更多人的目光,聚焦至这项凝聚了数十代藏族雕版印刷匠人智慧的技艺上。

自彭措泽仁学成出师以来,总共带过50多位徒弟,只要有人肯学他就教。然而,由于各种原因,能够坚持下来的人寥寥无几。尤其是现在,越来越多的年轻人不愿意学习这项手艺,而德格印经院藏族雕版印刷技艺也面临着后继无人的危机。

由于纯手工雕版印刷成本高、工艺复杂,再加上受到激光照排印刷等现代印刷技术的冲击,德格印经院藏族雕版印刷技艺的传承之路也受到了不小的阻碍。

为了让这项已成为“活化石”的珍贵技艺在现代社会传承下去,党和政府高度重视,加大资金投入和宣传力度,做了不少努力。2018年,成都市的援藏工作组来到德格县,帮助生活在这里的藏族同胞们脱贫奔小康。工作组里的一位成员在文化传播方面经验丰富,他认为德格当地历史文化底蕴深厚,可以利用这方面的优势,寻找出一条符合当地地情的文创致富路。

例如,在德格县,人们随时可以看到手持各色转经筒的藏族同胞,如果能够将藏族雕版印刷技艺与转经筒相结合,开发出新的文创产品,应该能够碰撞出奇妙的火花,取得不错的市场效果。

于是,援藏工作组与四川美术学院合作,以转经筒为主要载体,将藏族雕版印刷技艺与之结合,设计出一种全新的文创产品——德格印盒。值得一提的是,德格印盒底座融入了德格印经院屋脊特有的孔雀法轮元素,手柄制作则采用了黑陶技艺,整体看上去与转经筒既有相似,也有不同。

德格印盒的主体由印经滚筒、印拓经板、印册、经筒之家和印泥盒组成,融合了德格印经院藏族雕版印刷技艺、德格麦宿土陶制作技艺、德格藏文书法和德格麦宿木雕4项非遗元素。

此外,主创人员还将现代审美设计与产品的实用性相结合,并根据市场需求,推出了德格印盒的普通纪念版和收藏版。经过几年发展,德格印盒已经成为展示当地非遗文化的重要载体,为当地人民脱贫致富贡献了重要力量。

对于德格印经院藏族雕版印刷技艺与文创产业的结合,彭措泽仁感到十分欣慰。在他看来,非遗传承的重点在于创造性转化和创新性发展,援藏工作组的创意盘活了这项技艺,使其在新时代继续迸发着生机与活力。

(本文载《巴蜀史志》2022年“非物质文化遗产”增刊)

来源:四川省地方志工作办公室

口述:彭措泽仁

整理:《巴蜀史志》编辑部 天下志鉴

用户登录

还没有账号?

立即注册