【美丽四川】百年前德国人眼中的如画四川||康君

百年前德国人眼中的如画四川

康 君

几年前,加拿大人凯尔(Kyle)为了寻找外祖父和外祖母在西南古城成都的足迹,专门来到成都学习中文,学成返回。2018年,当他再次来到成都参加老华西人相关活动时,与我见面。

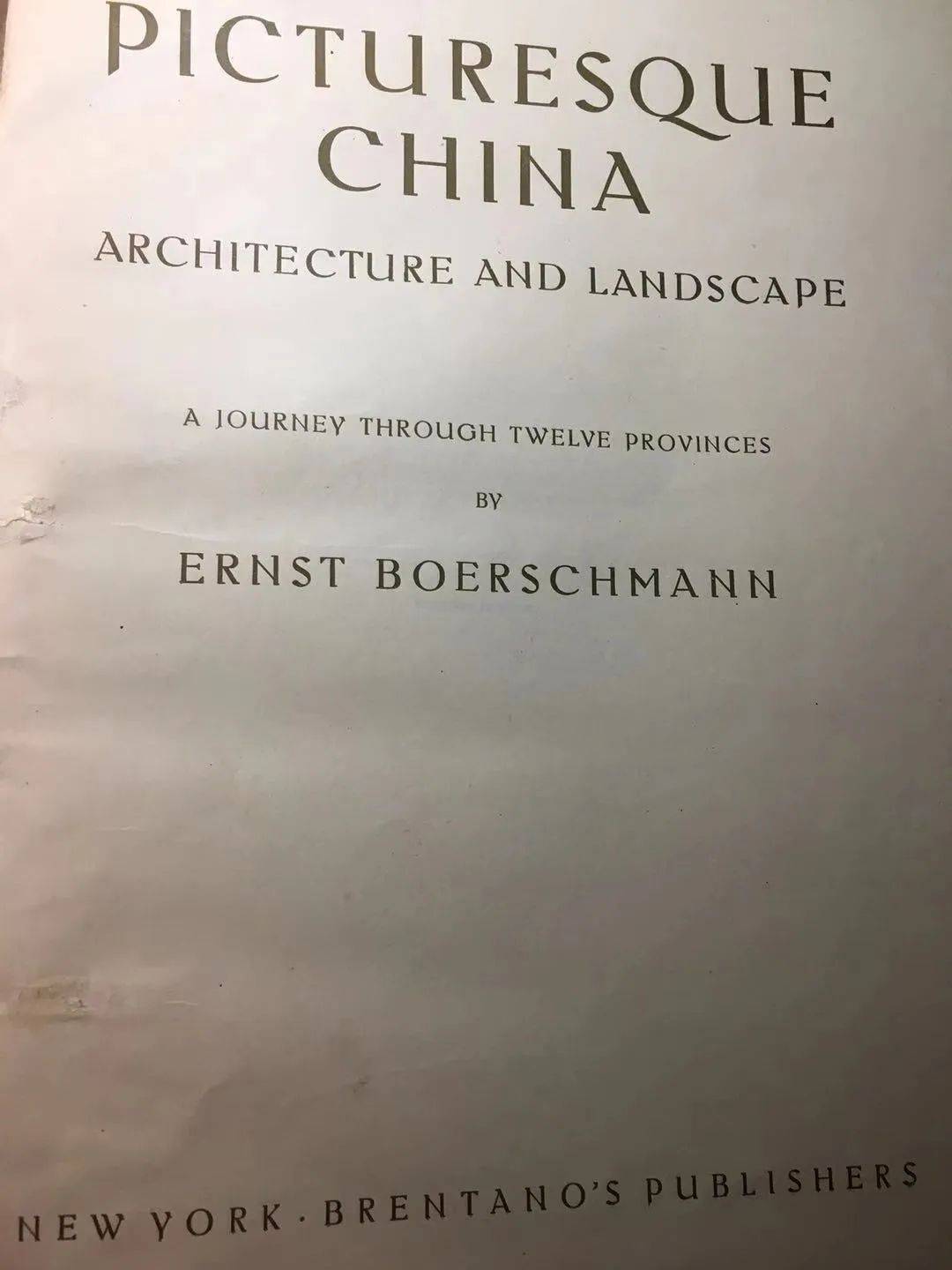

在聊及他的外祖时,我想起他几年前来到成都,带来了原是他外祖父和外祖母所有的一本名为《如画中国:建筑和景观》(Picturesque China:Architecture and Landscape)的画册。

《如画中国:建筑和景观》画册

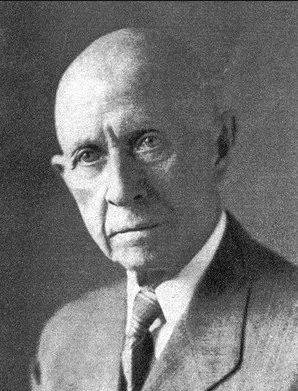

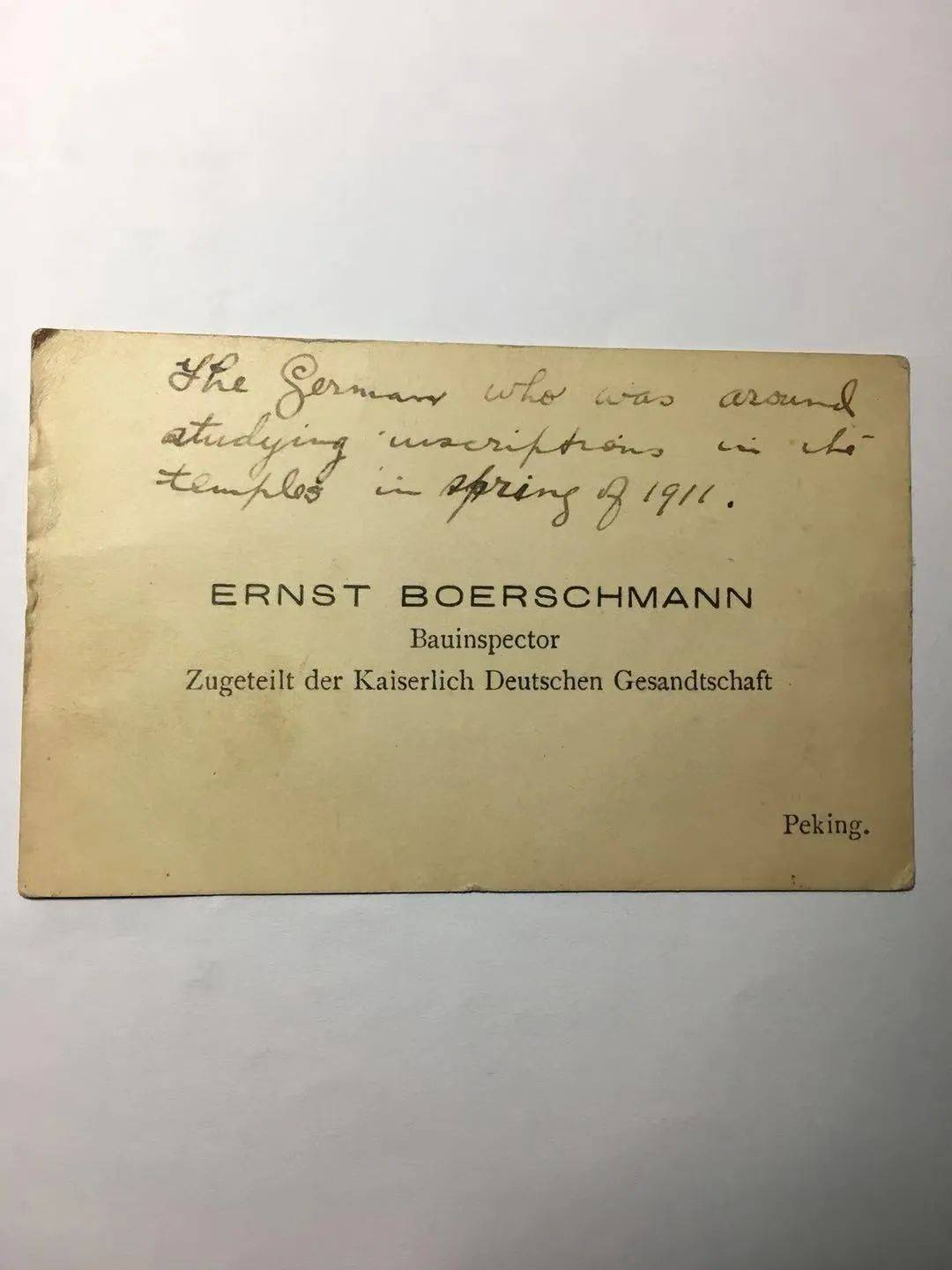

这本画册书中附带的一张特别塑封了的名片说明了作者的身份:“恩斯特·柏石曼,建筑师,任职于德国大使馆,北京1911。”名片上还有凯尔的外祖母用英文书写的说明:“这个德国人致力于研究建筑,他在1911年的春天开始研究中国的寺庙建筑。”

恩斯特·柏石曼肖像及名片

这本英文版画册非常珍贵,20世纪20年代在德国出版。大部分系德国建筑师恩斯特·柏石曼(Ernst Boerschmann)于1906-1909年游历中国十二个省所拍摄的照片集(当时中国有十八个行省),共收黑白照片288幅,其中柏石曼拍摄了257幅,中国摄影家拍摄了30幅,另外1幅来自于柏林某博物馆。这些照片记录了20世纪初中国十二个省的建筑和景观,有古城墙、山河、陵园、会馆、寺庙、道观等,其中以寺庙和道观的建筑居多。画册为8开,布面精装,印刷精美,里面的照片虽然是近百年前的出版物,但至今仍非常的清晰。

依次为画册封面、书名页、版权页、序言

外国人眼中的中国建筑和景观

在序言中,柏石曼对其游历到达的建筑做了一番比较,让后人可以知晓柏石曼拍摄中国建筑和景观的真实意图。大概因其作为外国人对中国文化不太了解,其中的观点与我们颇有不同,所以他选择拍摄的景观角度并不一定具有代表性。

不同角度的峨眉山金顶照片

根据他的意图,他关注表达的是建筑与其周围自然景观的关系。其构图是围绕这个出发点来的,因其角度特殊,不被同时期的中国建筑学家认同,所以在相关中国建筑史的书中被引用的不多。比如,他的照片有时并不要求表现一个建筑的整体感,而只截取他感兴趣的部分。

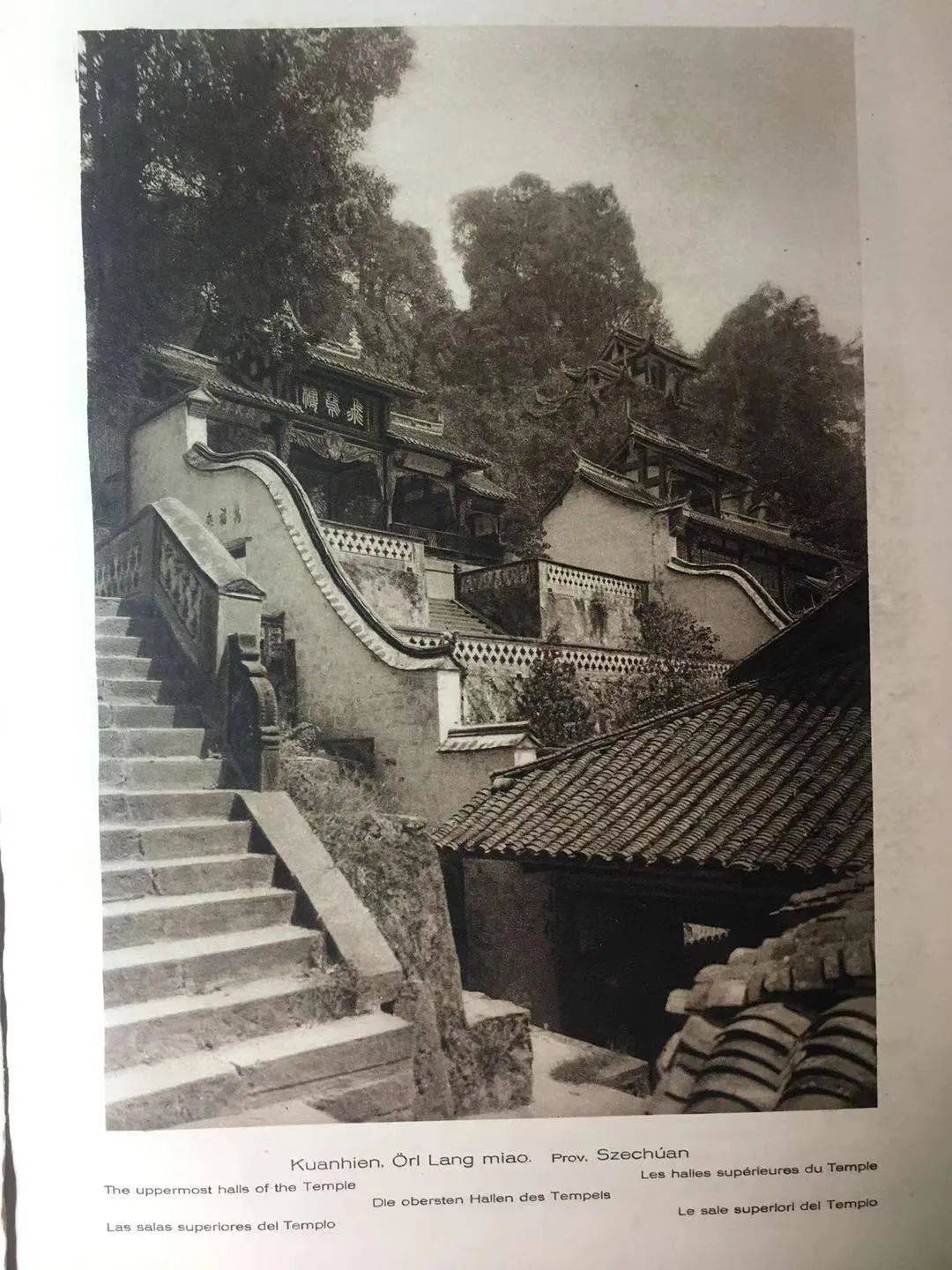

灌县二郎庙一隅

灌县竹索桥

现如今对于普通读者来说,当时看起来非主流的拍摄手法,也算是多了一个重新认识那些记忆中建筑的视角。就四川而言,如果把现在仍然存在的景观与一百多年前的照片上相对,不仅可以从中读出岁月的沧桑,还能发现那些消失建筑或景观的独特美。

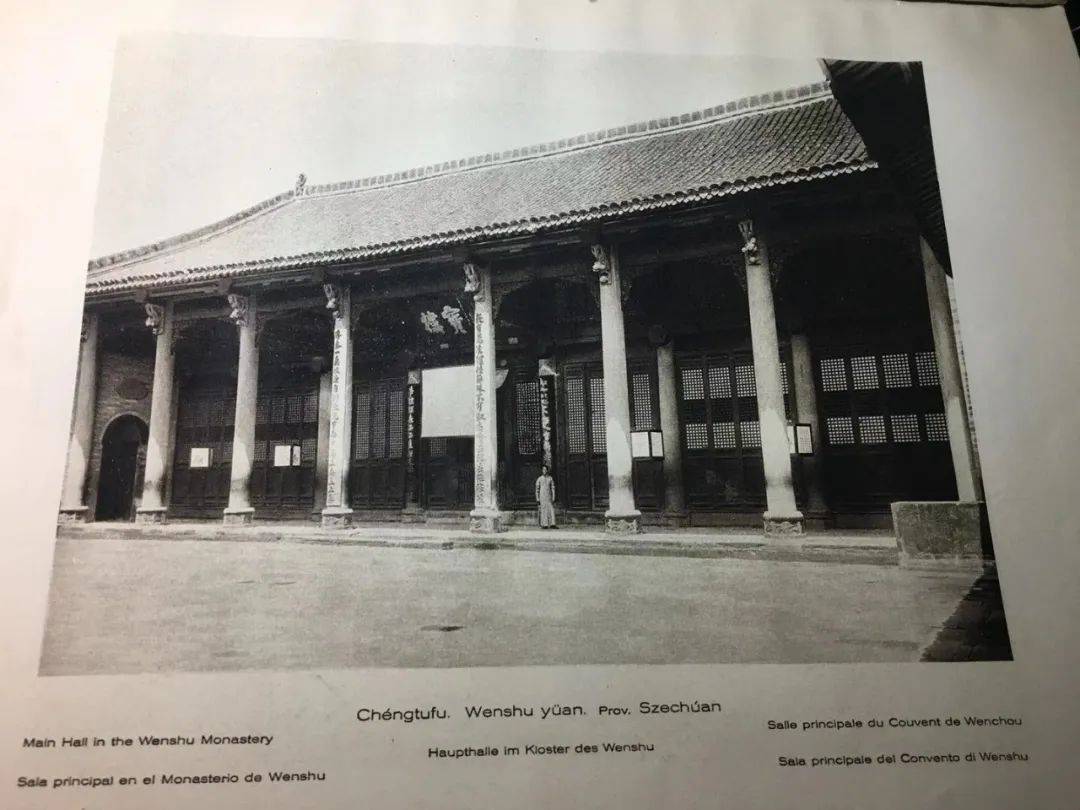

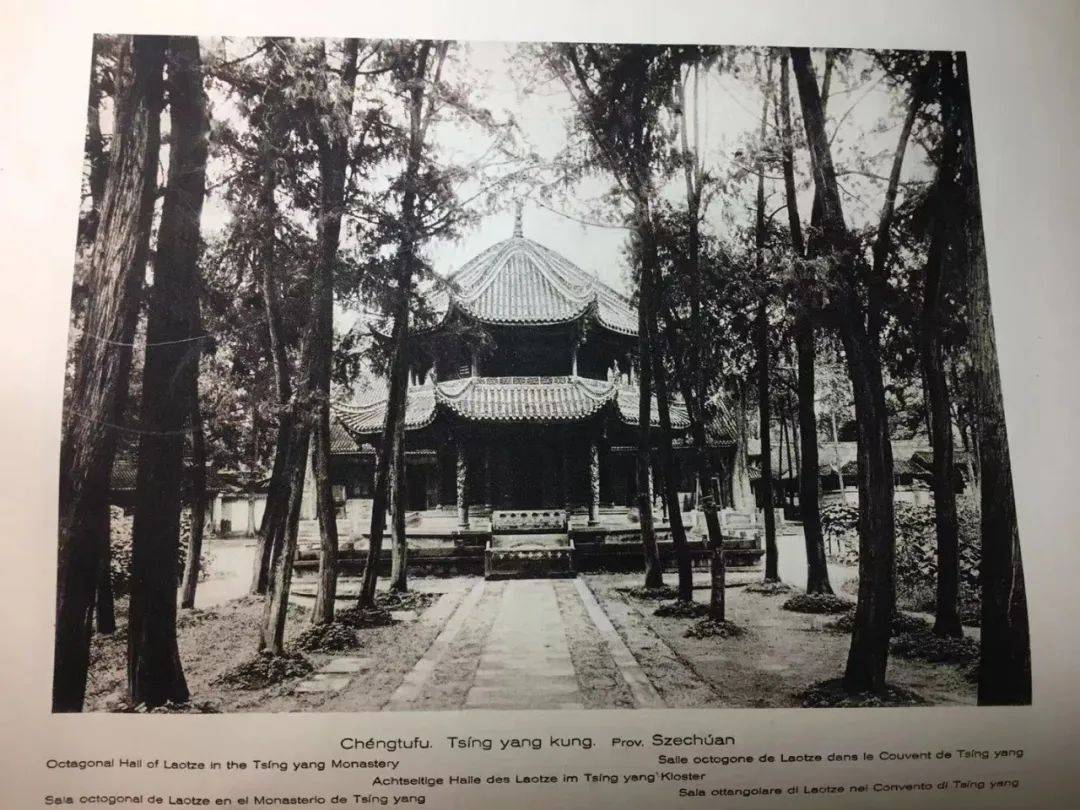

柏石曼拍摄的文殊院(上)与青羊宫(下)

不同的建筑样式

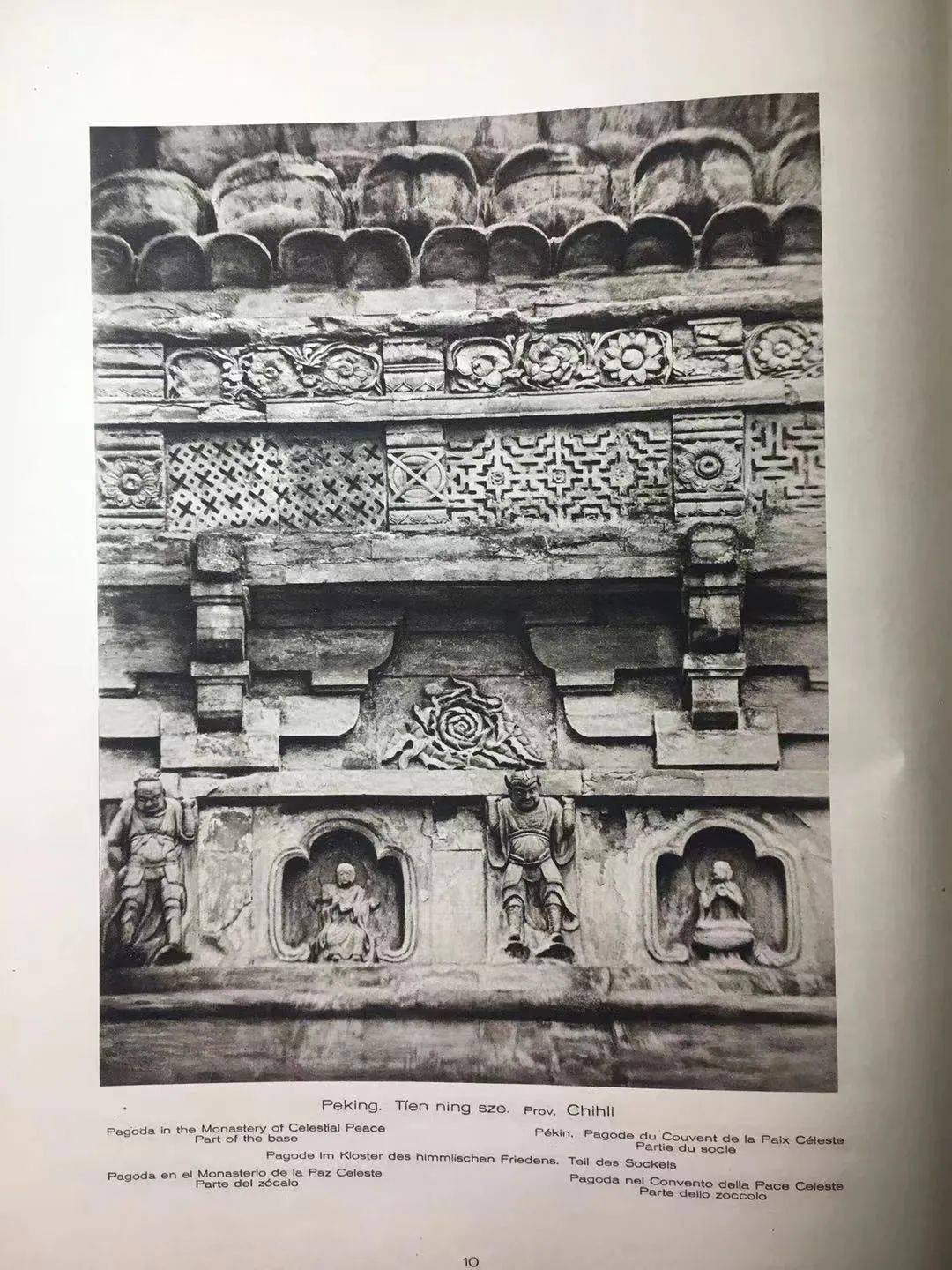

柏石曼介绍的主要是中国北方、中部和南部的建筑及景观。北方的建筑是以直隶省(Province of Chili)、山东、山西、陕西为例,主要是以北京为主,建筑的基本型式是按南北轴向的方式排列。“这当然是在中国北方,建筑大开间的设计首先从这里发展……”

北京天宁寺

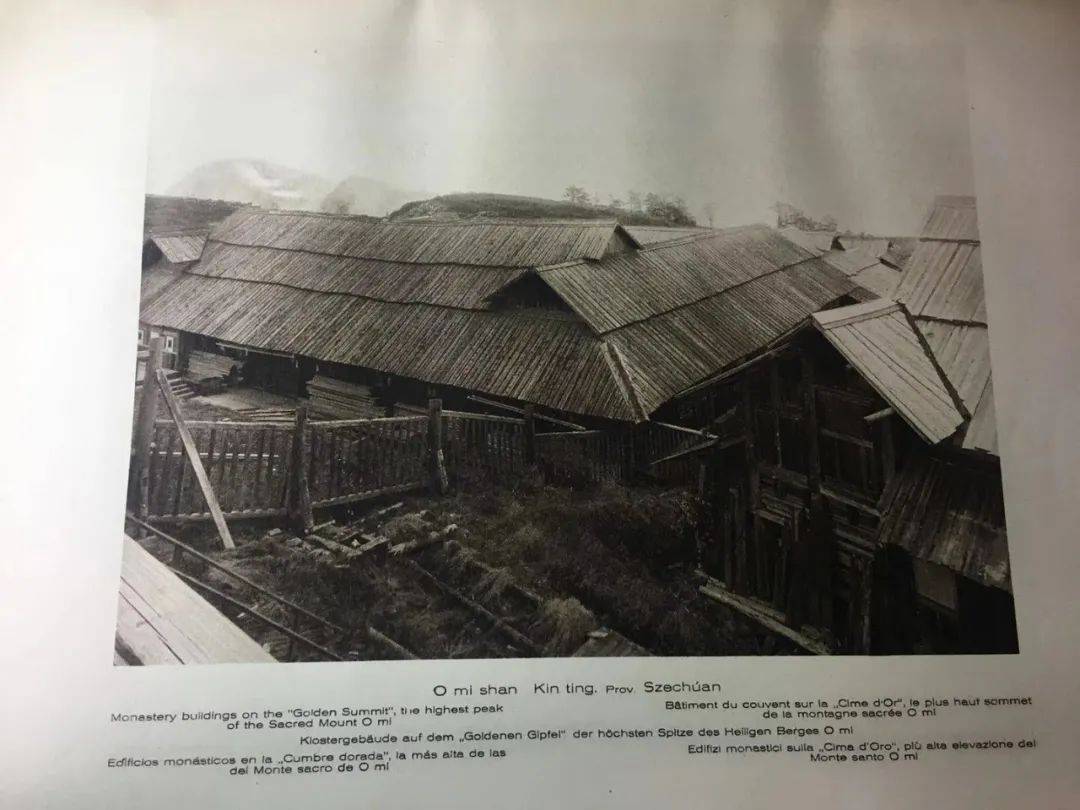

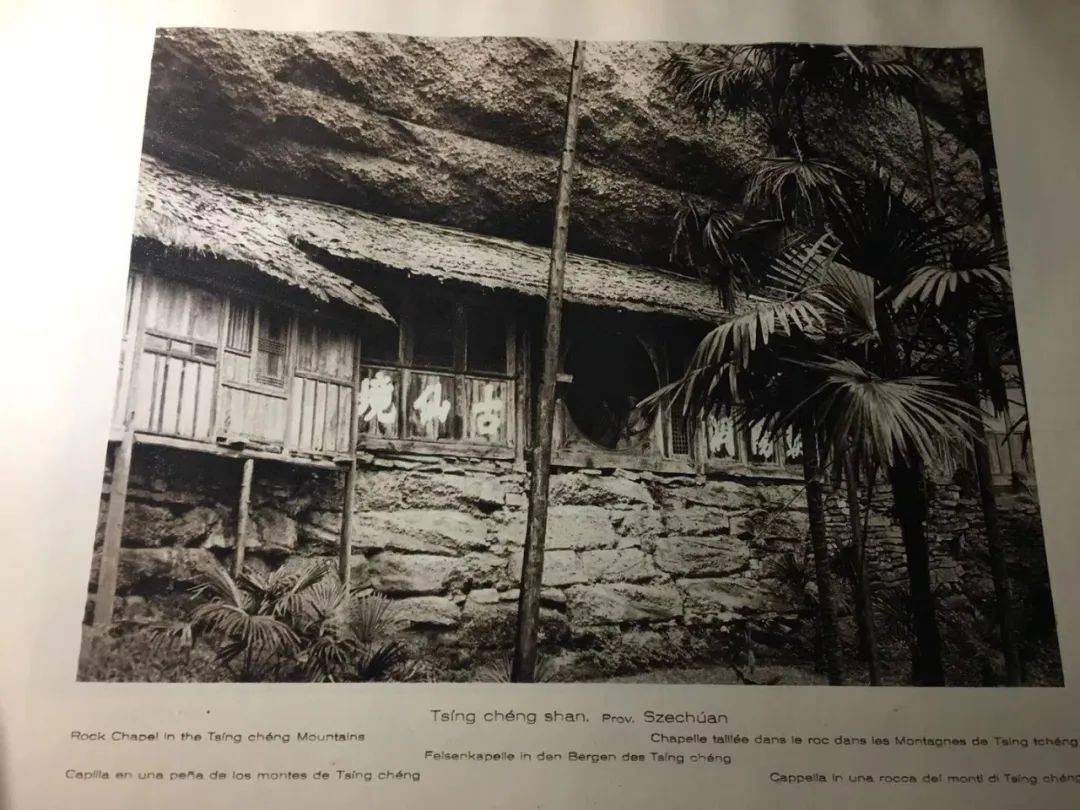

中、南部以四川(含重庆地区)、湖北、湖南、广西、广东、福建、江苏、浙江等省为例。其中四川共收入了74张照片。“在中国中部地区,建筑样式已经非常合理。寺庙和宫殿的地面设计不像北方的那么宏伟,建筑是被自然环境和谐的围绕。四川作为中国的“天府之国”富饶且美丽。在那里,天性勤劳的人们描绘出美好的景观和建筑的艺术画卷……在去四川的旅途中,见到了很多艺术的建筑,并且不断吸引着旅行者们……四川寺庙数量超过了其他的省份…这些短小且别有含义的名字和故事被持续传诵,这些建筑作品通过这些地方成为活着的历史,(这是)从远方风景画面特征看得见的寺庙风景和外部自然景观与人呈现出来的一种和谐的原因。”

青城山

在描绘四川时,作者介绍了许多寺庙、佛塔,重点介绍了房顶的面以及线条的弧度的掌握,并说这主要体现在中国中部和南部的建筑样式上,比如中国四川的嘉定府(今乐山)和叙州府(今宜宾)以及中国南部广西的桂林和广东的广州都有此类建筑。此外,作者还为宗教对中国人的影响以及自然与人为景观的和谐统一做了不少思考。序言的结尾他引用了一位德国诗人的诗句:“只有想象到最大的虚构的人,才能塑造最高的真实。”

珍贵的资料

除了这本稀有的画册外,书中随附的几张卡片也是异常珍贵。它们的颜色泛黄,但字迹依然清晰。其中,一张1911年印刷的日历卡的某些日期下面进行了特别的标注,这些是凯尔外祖母写的说明,记录着她在四川的行程:“1月27日,重庆;2月16日,泸州;3月4日,嘉定(按:乐山的旧称);3月9日,仁寿;3月14日抵成都,9月6日奉命进驻加拿大教会医院(围困中)……”

对此,凯尔还专门发来信息说:“(这是)我的外祖母1911年的日历卡,她是一名传教士,是当时在成都的125位外国人之一。9月6日,为了安全起见,外国人都集中在加拿大教会医院,他们将在那里度过三个月。第二天,9月7日,清政府总督拘捕了铁路联盟的煽动者,同一天晚上,辛亥革命的首次战斗在成都爆发。”

这一段是辛亥革命的前奏—四川“保路运动”在一个外国传教士眼里真实的记录。在《成都文史资料选辑》等地方文献中鲜见有外国当事人的此类记述,特别是提到当时在成都有125个外国人这条重要信息。

出生在四川的凯尔父亲,写了几段话讲述他小时侯的见闻:“对我来说,中文是世界上最美的语言,中国人使用这个音调最优美和最意味深长的语言是多么的有智慧。也许我这样说源于我学中文先于学英文。中国文字的起源是一个迷人的研究…你画一个方框就是一个‘口’字,再画一道大门的形式就成了另外一个‘門’字,现在放一个‘口’字在‘門’里就有了一个‘問’字。中国人日常生活中使用的词和句,一些恰当的表达甚至比英语更好,‘打个兔儿’(四川方言)意思是‘足够好’,大约属于每天必说的一句话吧!”

凯尔姓杰里菲,查阅了当时由加拿大教会等创立的私立华西协和大学出版的英文杂志,发现原来他父亲的叔叔是成都华西边疆研究学会会员。据凯尔讲述,他的外祖父和外祖母在中国的时间虽不是很长,但对中国有着非常深厚的感情,所以他才会来到四川学习中文和寻找祖辈的足迹,并将此书及相关的珍贵资料留在了成都。

来源:锦点

文/图:康 君

用户登录

还没有账号?

立即注册