【文艺】苍溪灯戏‖袁政忠

苍溪灯戏

袁政忠

苍溪自古以来民俗文化灿烂,诸如劳作号子、苍溪民歌、苍溪山歌,苍溪小调等,早在汉代即已产生并广泛流传于苍溪民间,并由此演变成更加丰富多彩的车灯舞、牛灯舞、竹马灯舞、狮灯舞、龙灯舞、独角兽舞、送丝蚕舞、钱棍舞等苍溪灯舞。而苍溪灯戏更是集苍溪民歌、苍溪灯舞之大成,堪称梨乡民间艺术总汇。

苍溪灯戏是发源于苍溪并广泛流传于苍溪全境及阆中、仪陇、南部等周边县市和川北、陕南一带的一种优秀传统民间戏剧,存世逾400多年,是国家级非物质文化遗产保护项目“川北灯戏”的发源地之一。

苍溪灯戏又称“鼓乐神”“喜乐神”“堂灯”“踩席子角角”“大铺盖”“固(蹲的意思)灰窝儿”“混夜”,起源之初与苍溪木偶戏、苍溪皮影戏共为苍溪戏曲的三朵奇葩。

苍溪灯戏分“天灯”“地灯”两种表演形式。“天灯”指可登大雅之台表演的灯戏;“地灯”指在随处如院场晒坝皆可表演的民间灯戏。又分“唱灯”“跳灯”两种类型。“唱灯”指载歌载舞的牛灯、车灯及情节由简单到繁复的各型灯戏,主要以优美动听、有理有道的说唱为主,兼及一些程式化的动作表演;“跳灯”指纯粹舞蹈性的独角兽灯、龙灯、狮灯等,表演者只是表演,基本没有说唱。一般场面火爆,规模恢宏。

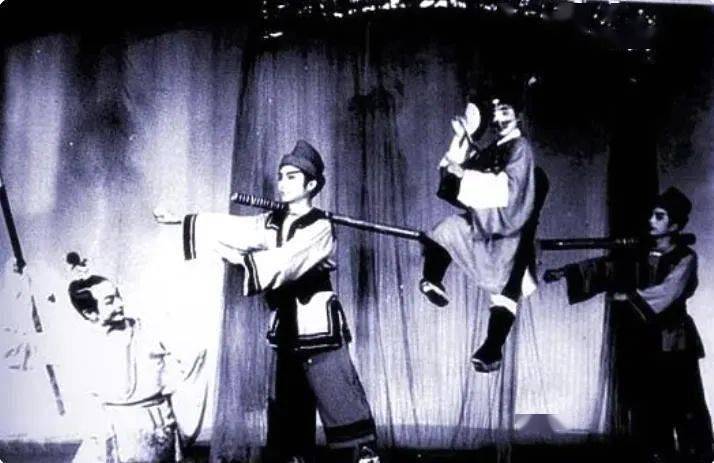

苍溪灯戏表演(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

苍溪灯戏贴近百姓生活,反映了基层群众的喜怒哀乐,寄寓了老百姓的意志与愿望,凸现了苍溪老百姓特有的性格与情感,极富乡土气息和地方特色。其川北方言化的对白唱词和乡土味道浓郁的唱腔独具特色,通俗易懂,诙谐风趣,朗朗上口,极易引起广大平民百姓共鸣并进行传播。经历朝历代民间灯戏艺人和灯戏爱好者们的悉心栽培,苍溪灯戏犹如烂漫山花开遍苍溪山山岭岭,尤其苍溪东北方向如白驿、歧坪、烟峰、东溪、龙山等20多个乡镇近200个村社,自古以来几乎家家户户大人小孩都会演唱苍溪灯戏,村村社社均有灯戏班子常年活跃在本地各乡镇村寨,同时还走出苍溪,走出四川,频频到陕甘南部、荆楚西部一带走南闯北巡回演出。它自然生动、妙趣横生,生活气息浓,表演形式灵活,充满喜乐色彩,所谓“一堂歌舞一堂灯,灯有戏文戏有灯。庭前庭后灯弦调,满座捧腹妙趣生”(清末民初嘉陵公子《竹枝词》),这首词既是灯戏演出盛况的描述,又是对灯戏艺术魅力的称赞。

历史渊源

苍溪灯戏历史,最早可追溯到唐代中叶天宝年间(公元742年),明嘉靖万历时已渐次蔓延流行至南充的阆中、南部、仪陇、顺庆,巴中的巴州、恩阳、南江,广元的利州、昭化、剑阁、旺苍,陕西省汉中的南郑、勉县、宁强、略阳等地区。

据传,在众多曾名噪一时的苍溪灯戏老艺人中,当推罗茂森祖辈从事苍溪灯戏最为悠久。从清光绪二十五年(1889年)续修并保存下来的《罗氏家谱》记载看,罗氏家族从事苍溪灯戏,至少巳逾36代人以上。公元700年前,罗氏最早的先祖罗盛兖是唐玄宗时宫廷艺人,曾专门从事宫廷乐舞,后因安史之乱,追随唐玄宗避乱入蜀,途经苍溪时留居河西白桥,从此罗氏后裔落籍于苍溪这块土地。罗盛兖亦把自己在歌舞方面的技艺和当时长安洛阳一带已经流行的参军戏(注:参军戏,即由苍鹘与参军二人表演的滑稽戏)与苍溪地方民俗文化融汇,使产生于唐上元时的苍溪灯戏得到了提升。在《罗氏家谱》里,我们可看到唐玄宗以来历代罗氏族人从事苍溪灯戏所留下的诸如《神狗子安磨》《赶隍会》《耍耍夫妻》等大批苍溪灯戏剧目,以及“神狗子”“么女子”“打忤子”等代代相袭的苍溪灯戏艺人艺名,这些特殊的苍溪灯戏品牌,至今仍在川北与陕南一些老人心中难以忘怀。

灯戏《耍耍夫妻》剧照(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

据明嘉靖年间(1522—1566)《阆中县志》记载:“五月十五瘟祖会,演灯戏十日,每夜焚香如雾,火光不息,其所为灯山者,亦如上元日。”

苍溪县歧坪镇南阳社区彭家梁村亦是近代川北灯戏界公认的灯戏窝子。当地著名灯戏艺人周铜罆、王思富、李华金等人自1880年起传徒迄今已达8代,枝蔓延伸到白驿、元坝、烟峰、龙山、岳东等及至邻近阆中的老观、峰占、锦溪等地,该地的徐廷兴、岳维新、屈尚清等均投其门下参师习艺,阆中一带灯戏的发展,亦与他们的传承有着最直近的血缘关系。

现收藏于首都图书馆清康熙二十九年苍溪籍人、忠州州学学政陶淑礼编修的《苍溪县志》“艺文篇”里记载:“苍溪灯戏源于唐”“唐时上元灯会之习俗在苍溪颇盛行”“苍溪灯戏始开场,灯官首句即念唱:唐王赐我灯官帽”,并说“苍溪人称苍溪灯戏为堂灯”,又有说“堂乃唐之讹,堂灯即唐灯”。

现收藏于苍溪县档案馆的清乾隆四十七年(公元1782年)丁映奎主修的《苍溪县志》“艺文篇”里有这样的记载:苍溪灯戏“演出非常活跃”“上元,放花灯,演灯戏,在郡邑城廓间筑台竞演,昼夜不分”。清嘉庆年间(1796—1820)编修的《四川通志》同样记载了上述内容,并表明:清乾隆前“演灯戏,仅此一家,别无先例”。这些灯戏记述,足以证实至少早在清初,“苍溪灯戏”便已蔚然成风,丰富着人们的节庆生活。

清代苍溪籍人、道光年(1821—1850)御史陶士林有竹枝词赞云:“唱灯随处是歌楼,曲子无腔易转喉。传说官班明日拢,开场先看小包头。”“小包头”,即苍溪灯戏中男扮女装时需用头帕包头遮丑的戏曲行话,这里借指苍溪灯戏。从陶士林的竹枝词对苍溪灯戏的赞云,我们不难发现,清代道光年间,苍溪灯戏“演出非常活跃”已到了与官办的戏班同台竞技的地步。

清道光10年续修的苍溪《王氏家谱》艺文篇里,有宋绍定二年(1231)状元、京畿大夫王链关于苍溪灯戏的诗词赞云:“日华收,鼓锣鸣乡村。众望归,跳灯起场院。”这说明,苍溪灯戏在宋绍定二年以前就有了,且于苍溪民间相当流行,

后来,随着苍溪灯戏的不断发展壮大,已不甘在本县红火,更把触角伸向县外更广阔的空间。清代乾隆年间《保宁府志》、陕西省南郑县道光年间《南郑志》都有记载。就连苍溪灯戏影响到的湖北不少地方的志书如《宜昌府志》《汉皋竹枝词》和乾隆30年的《辰州府志》等,亦有“源于四川苍溪灯戏”的类似记载。

与川剧的关联

《中国戏曲曲艺词典》记载:“川剧五大声腔(即昆、高、胡、弹、灯)于清乾隆末年形成。”四川川剧中高腔、昆曲、弹戏、胡琴都深受外省戏曲声腔影响,如高腔来自江西古老的飞阳腔,昆曲即为江苏昆山调的翻版,弹戏即是陕西秦腔的变异,胡琴源于湖北、安徽的皮簧(京剧),唯有灯戏中的灯腔或灯调,则是从四川本土苍溪灯戏中汲收其地方原始音乐元素加以演变的。

苍溪灯戏不仅为川剧的发展兴旺作出了很大贡献,同时经数百年打磨、历练,它本身也逐渐营造出具备一支独立剧种的各项基本要件。如:

第一,拥有自己的演出阵营。1992年版《苍溪县文化志》记载:1949年至1985年左右,苍溪全县还尚存灯班28个,其中还不含苍溪县川剧团。

第二,拥有自己的传承体系和演员群体。2013年国庆节期间,苍溪县在中国苍溪梨文化博览园中梨仙湖水上舞台举办了“全县民间文艺(苍溪灯戏)调演”,仅参演的8支灯班演、乐员就达300多人。截至目前,苍溪尚有300多名民间苍溪灯戏艺人仍在从事演艺活动。

第三,有自己的剧目。川剧中传统灯戏剧目不到20折,而苍溪灯戏仅传统剧目已逾200多个,而且其中还包括有《玉匣剑》《盘天河》《芦花记》等大型剧目。

第四,有自己的音乐体系。目前已搜集记录的灯戏曲牌就达62个。

第五,有自己的特殊的演出方式。

苍溪灯戏因流行广泛几乎蔓延到整个川北地区,所以又称为“川北灯戏”。

发展变化历程

苍溪灯戏在艺术形式上的发展变化,主要经历了三个阶段:

一、“子子灯”阶段

苍溪灯戏最初形成形式即为“子子灯”。所谓“子子灯”,即全剧仅由男女二人表演(同唐时“参军戏”,与后来的东北“二人转”,山西、内蒙“二人台”相仿),但两人均系丑角,且故事情节简单,采用一种小调或一支曲牌演唱全剧。“子子灯”为原始苍溪灯戏雏型,是苍溪牛灯等夹带说唱内容的民间灯舞类节目走向戏剧化的升级版。以苍溪牛灯为例,早期苍溪灯戏无论是人物、身段、讲白还是表演,都是戏剧化了的苍溪牛灯,所不同的是,灯戏较苍溪牛灯有了涉猎更为广泛的故事情节,出现了戏剧矛盾和人物性格方面的冲突。至少自明弘治年传承下来的苍溪灯戏保留剧目中的《黑案》《礼请》《王瞎子看坛》等,皆可印证这些循序渐进的变化。

灯戏《王瞎子算命》剧照(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

二、“架架灯”阶段

所谓“架架灯”,即在“子子灯”基础上有了更进一步发展,一是人物由男女二人发展到至少三人以上,多者可达七八人,角色有生(老生、小生)、旦(老旦、正旦、摇旦)、丑(老丑、小丑)等行当。二是故事情节更为完整,矛盾冲突跌宕起伏更加复杂。三是采用曲牌也由一个发展到至少三五个,多达七八个,唱腔也由一曲单纯的“胖筒筒”发展到“胖筒筒”“联八旬”“七旬半”“牛啃土”“十字咏”“苦板”等在内的灯弦腔体系。

三、传统灯戏“子子灯”“架架灯”与新编灯戏并存阶段

苍溪灯戏诞生之初,向来不为封建士大夫阶层屑及,旧社会文人少有涉足。中华人民共和国成立后,在党和政府大力扶持和提倡下,苍溪大批文艺工作者在借鉴传统灯戏的基础上,整理、改编、创作排演出《春满卧牛山》《灵牌谜》《闹隍会》《三张借条》《光荣花》等传递正能量、弘扬新习尚的灯戏新作。这些新作更加贴近时代脉搏,作品思想高度和艺术性都有明显提升,紧密配合了党和政府各个时段的中心工作,在宣传群众、教育群众、组织群众上产生了巨大的启迪和推动作用。同时,由于专业编剧、专业导演、专业音乐工作者的介入,在策划、设计剧情结构、表演形式、表演风格、唱腔设计、乐队规模、舞美服装等多方面均有较大改革突破,特别是音乐方面则完全摒弃了原来灯戏艺人只要了解了剧情和唱词主要内容后,便可随意入戏和一把胖筒筒跟腔伴奏全剧的简单形式,取而代之的是凡是新编灯戏,大小唱段和间奏一律采取重新设计的固定曲谱照本宣科,台词也一样丝毫不容走辗。乐队规模也基本采取小型民乐队编制(8至12人)。这种改革利弊各存:利在于丰富、提升了灯戏的表演手段,为灯戏争取到更多的城市观众,让“正规化”了的灯戏登上大雅之台;弊则是灯戏原来特有的乡土气息、灵活机智的演出特色削减缺失许多,与基层老百姓拉远了距离。如何尽量让这种矛盾得到统一妥善解决,是当今摆在广大戏剧工作者面前的重要课题。

艺术风格

苍溪灯戏在其近千余年的发展历程中,逐步形成了自己独具特色的表演形式和艺术风格。主要归纳有:

内容多取材于民间传说和劳动人民的日常琐事、邻里关系,贴近百姓、贴近生活,宣扬忠孝节义、诚信仁爱、勤劳节俭、惩恶扬善、宽厚待人等纯朴道德理念。

喜剧多、悲剧少,即使是正戏、苦戏,也带有浓郁的喜剧色彩。

表演风趣、诙谐,功法简便,趣味无穷。其常用功法有弹跳步、鸭摆步、浪步、三节腰、七步、凤点头、丁字步、十字步、花巴掌、肉莲花、板凳龙等。

表演艺术博采众家所长,它综合灯舞、杂耍、猴戏、木偶、皮影、跳端公等形式,具有质朴的乡土气息,其传奇性、写实性、夸张性、幽默性和风土民俗相容共存的特有风姿,具有超强的亲民活力,深受基层百姓喜爱。

原始声腔分正调和杂调,其音乐则源于川北民间小调、清音、神歌、嫁歌、端公调、圣喻谣等,同时又汲取了陕西鄙鄂调、吴下补缸调等朴实明快、优美动听曲调。它有板式变化的正调类唱腔体系,也有曲牌联缀的唱腔,如《裁缝偷布》一剧,其唱腔就是由【太平年】【金纽丝】【银纽丝】【卖鲜花】【跌断桥】【十里墩】【花背弓】等曲牌连缀成的。板式与曲牌联唱也可交替综合使用。苍溪灯戏的主要伴奏乐器,系早期民间灯戏艺人因地制宜采用本地盛产的斑竹、蛇皮、马尾制作的“胖筒筒”胡琴,其演奏时发出近似人声低沉浑厚的“嗡”音,所以又叫“嗡筒筒”。除此,苍溪灯戏还采用盆鼓、老大锣、骚马锣、铛子等韵味老道的专用灯戏锣鼓,借以更加生动地刻画人物、表现情节。

苍溪灯戏因小戏多、喜剧多、闹剧多,故丑行在苍溪灯戏的表演中占有特殊地位。苍溪灯戏的丑行有男丑、女丑之分,男丑又叫小花脸、三花脸,女丑又叫彩旦、摇旦、婆。丑既扮反面人物,也扮正面人物和中间人物。在众多苍溪灯戏剧目中,半数以上冠名少不了丑字。苍溪民间有种通常的说法,即“无丑不扮灯”。苍溪灯戏中的“丑”“形”丑“神”不丑,即使是所谓的正剧,苍溪灯戏演来也妙趣横生,与其他剧种风格迥异。苍溪灯戏除“丑扮灯”造成喜剧闹剧效果外,演员表演大抵都从平民百姓的“乐趣”上找到感觉。

表演舞蹈性很强,向来有“无拽不成灯”之说。它不仅广泛吸纳了苍溪民间狮舞、龙舞、牛灯和皮影、木偶表演的舞姿,号称“穿包子”,更别出心裁创新归纳出“十字步”“花巴掌”“对脚踢”“节节高”等基本步法,而“对脚踢”“节节高”则又是从连宵“钱棍“舞中脱胎换骨而来。此外,具有特技色彩的“板凳龙”更被苍溪灯戏大胆搬上舞台。苍溪灯戏中特别是小丑、彩旦等,通过诙谐滑稽幽默夸张的舞蹈动作,往往把剧中人物刻画得栩栩如生,无不令观众捧腹。

传统苍溪灯戏的演出晚上居多,或庙前广场,或田间、坡头、堂屋、院坝,一领晒席,几块门板,几个拌桶也能搭个舞台。若在室外,竖一桅杆,上挂红灯,称之天灯。若在庭内,把灯点在地上,称之地灯,观众是农民。忙碌一天的农民,爬坡上坎提着灯笼,打着火把,奔赴亮灯之处,围起场子观看,使戏场汇成一片灯的海洋。演出场地中心高悬一盏异常耀眼的主灯,四角配置画着花、鸟、走兽、人物或书有“五谷丰登”“六畜兴旺”“人寿年丰”“恭喜发财”等字样鲜艳夺目的彩灯。演员们在演唱中提灯、舞灯、跳灯,戏中出现的龙灯、狮灯、牛灯或蚌壳灯,不仅是道具,还是精巧的民间工艺品,也是剧中的角色。苍溪人看苍溪灯戏叫“看灯”,演员们演苍溪灯戏叫“扮灯”。台上台下灯相辉映,演员观众交融无间,群众欢愉,蔚为壮观。

复苏与发展

中华人民共和国成立以来,苍溪灯戏在党的“百花齐放,百家争鸣”文艺方针指引下,在各级党委政府大力扶持下,得到发扬光大。

20世纪60年代至80年代,苍溪县隶属南充地区期间,南充地区文化局领导多次亲自带队组织人员对散落于南充的苍溪、阆中、南部、仪陇、顺庆,巴中的巴州、南江,广元的利州、昭化、剑阁、旺苍,汉中的南郑、勉县、宁强、略阳等地民间的灯戏资源进行调查,先后收集、挖掘出314个灯戏原始剧目和60余支灯戏曲牌,并编辑出版了《四川灯戏》,其中苍溪灯戏占267个,大都来自苍溪灯戏界著名的民间艺人李家林、赵鼎成、莫怀绪、晏正炳、李连成、杨天尧、杨天江、杨官德、邹锡贤、曾可亭、杨天钊、徐正道、杨仕兴、扬仕科、邓仕尧、康东周、冯素芬,以及曾赴苍溪拜师学艺的阆中灯戏艺人徐廷兴、岳维新、屈尚清、侯国强等40余人提供的口述录音和所献手抄本。赵鼎臣是《中国戏曲志》中唯一入选的灯戏艺人,莫怀绪等人曾被邀请专门到南充传授灯戏达半年之久。

同时,部分川北资深剧作家,原苍溪县川剧团和苍溪县文化馆专业戏剧工作者陶启荣、陈正鹏、龙立孝、魏育才、冯成学、余永宏、余玉埜、张国英、李奉良、龙玉康等,挖掘、整理、创编、导排的《春满卧牛山》《灵牌谜》《郑板桥卖缸》《赶隍会》《亲家母上轿》《包公照镜子》《借鸡》《三张借条》《燕子声声》等10余出苍溪灯戏,参加全国或省级各类汇演,多次获文化部、省文化厅颁发的各类奖项。

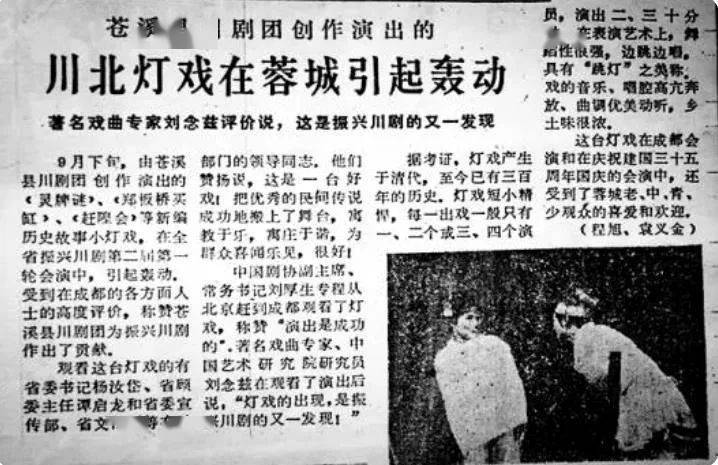

1984年,苍溪县组团携《灵牌谜》《郑板桥卖缸》《赶隍会》《三张借条》等新编排整理的一台灯戏,代表南充地区参加四川省第二届振兴川剧会演,一举轰动蓉城,受到参会的文化部、中国剧协领导及专家们高度评价。同时,苍溪川剧团黄荣华(后为国家一级演员,曾获得第22届中国戏剧梅花奖)、张建平(后为国家一级演员、重庆市川剧院剧务主任)等青年演员,还多次进中南海参加为党和国家领导人的专场献演。

1984年《四川日报》报道:川北灯戏在蓉城引起轰动(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

1989年,苍溪县文化馆调查、收集、编印的《四川省灯戏音乐苍溪卷》获得省文化厅、省民委、省音协联合颁发的文艺科研一等奖。

20世纪80年代,苍溪灯戏已作为一个地方戏种载入国家编纂出版的《中国戏曲志》《中国艺术集成》《中国戏剧通史》,并被中外各类戏剧、艺术院校列为讲授和研究的重要篇目。

20世纪80年代,时任四川省委书记杨汝岱接见苍溪县川剧团赴蓉演出人员(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

20世纪90年代,新一代戏剧作者挖掘、推陈出新的《抢财神》《招女婿》《回门》《请长年》《借亲配》《竹篮记》《李龙打店》《李达打更》《假报喜》等10多个苍溪灯戏,参加全国或省级各类会演、大赛,亦多次获奖。苍溪业余灯戏团还应邀参加了首届中国艺术节四川、贵州分会场演出。

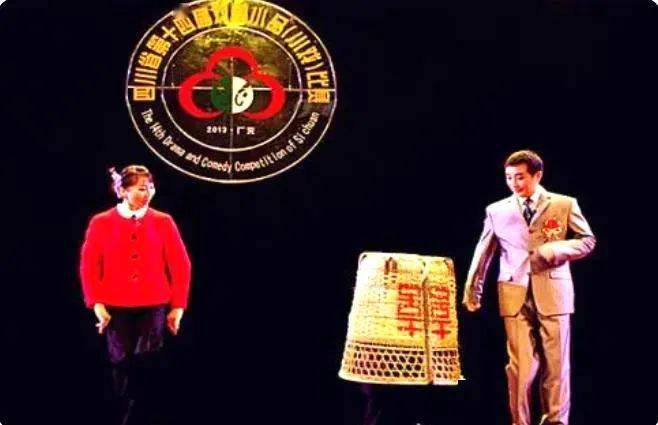

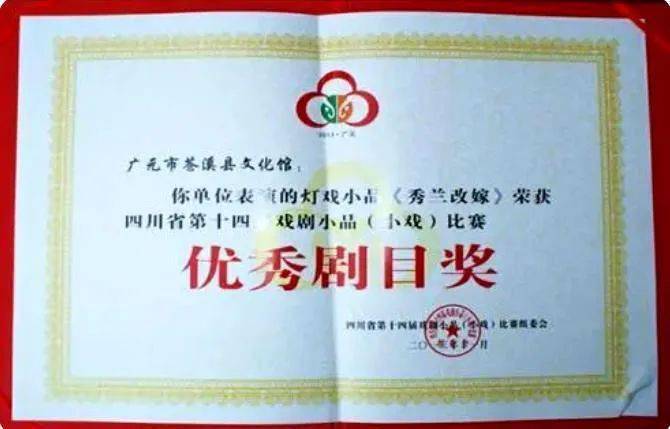

2013年,为迎接四川省第十四届戏曲小品(小戏)大赛在广元市举办,苍溪县文广新局牵头,组织创编排练出灯戏小品《秀兰改嫁》夺得包括大赛最高奖项—优秀剧目奖等13项大奖,同时作为大赛优秀节目遴选到向省、市领导汇报演出的闭幕式上再次登台献演。

灯戏《秀兰改嫁》(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

2016年,应中央电视台戏曲频道“一鸣惊人”栏目邀请,《秀兰改嫁》参加全国优秀小戏大赛,获得亚军。苍溪灯戏这朵梨乡奇葩再绽芳华,向社会公众展示了她的优美形象。

2013年,苍溪灯戏《秀兰改嫁》获四川省第十四届戏曲小品(小戏)比赛优秀剧目奖(图片来源:苍溪县文化旅游和体育局)

2017—2019年间,通过几代人不懈努力争取,苍溪灯戏不仅为苍溪县赢得“四川省民间文艺之乡(苍溪灯戏)”美誉,同时苍溪灯戏也被四川省人民政府公布为“四川省第六批非物质文化遗产保护项目”。借助这股浩荡东风,苍溪灯戏代表性传承人袁政忠继编创出《秀兰改嫁》后,又连续组织创作排演出《追鱼》《红桃熟了》《石门好人湖南妹》《情暖九龙山》等一批灯戏新作。其中,《追鱼》《红桃熟了》分别在四川省第十七届戏剧小品比赛和四川省第二届“群星奖”大赛上名列前茅。

2020年,《追鱼》入围全国扶贫攻坚优秀戏剧小品评选,并入选四川省扶贫攻坚书系文艺卷。目前,苍溪县专业和业余文艺工作正积极准备组织打造一台风格各异的灯戏专场表演,为苍溪县灯戏申报国家级非物质文化遗产名录做好基础工作,让苍溪灯戏这株川北艺术奇葩吐蕊扬芳,绽放光华。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:袁政忠

供稿:广元市地方志编纂中心

用户登录

还没有账号?

立即注册