【美丽四川】解读都江堰‖冯广宏

解读都江堰

冯广宏

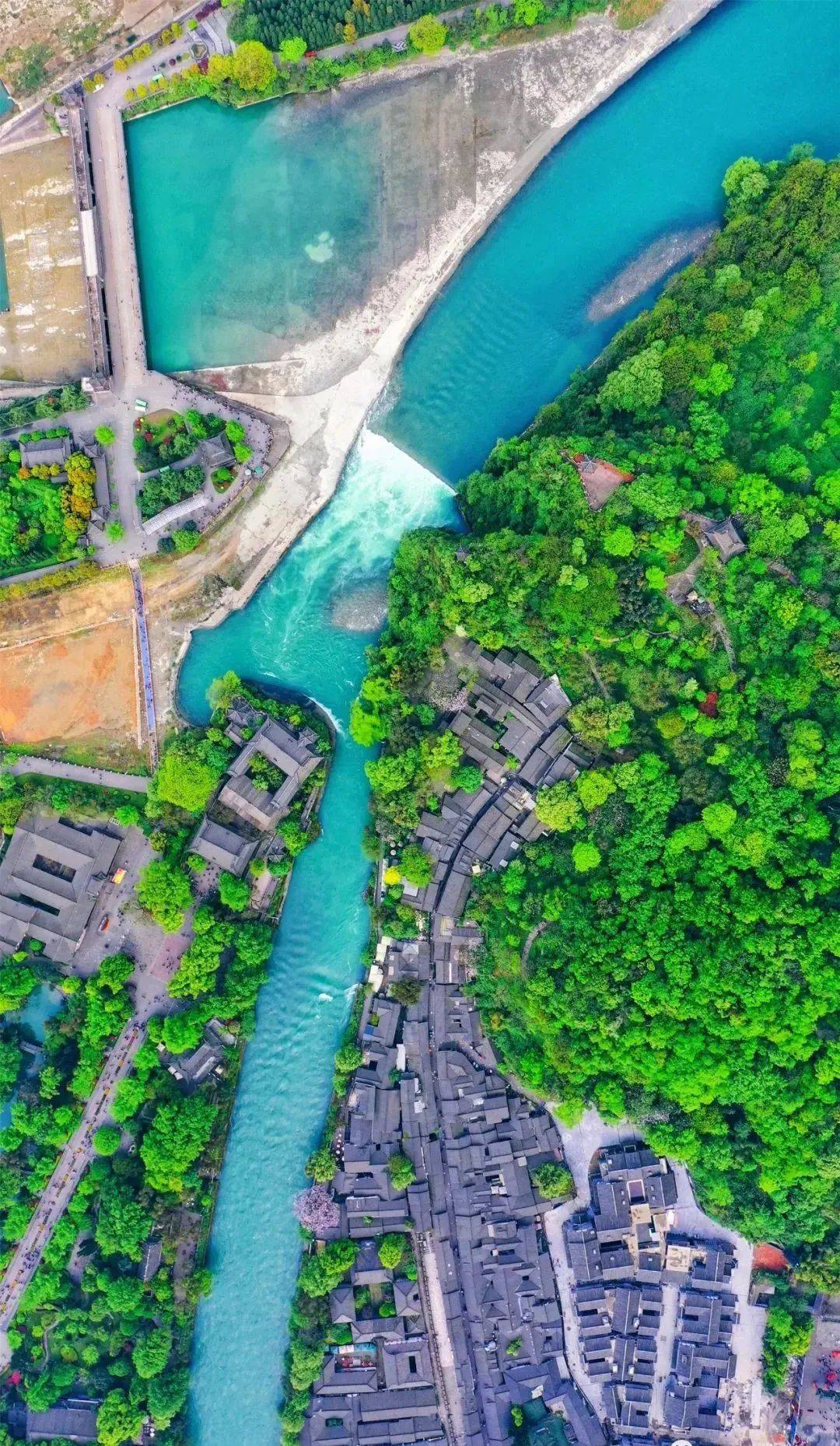

全球知识界恐怕有一大半人知道,中国的四川有个都江堰,它已经两千多岁,仍然活得很好。金字塔虽然古老,但只能供人们凭吊,观赏;而都江堰却还在运行,在生产。2001年,联合国正式将都江堰列入世界文化遗产名录,成为全人类的文化财富。

折耳兔 邓青 摄

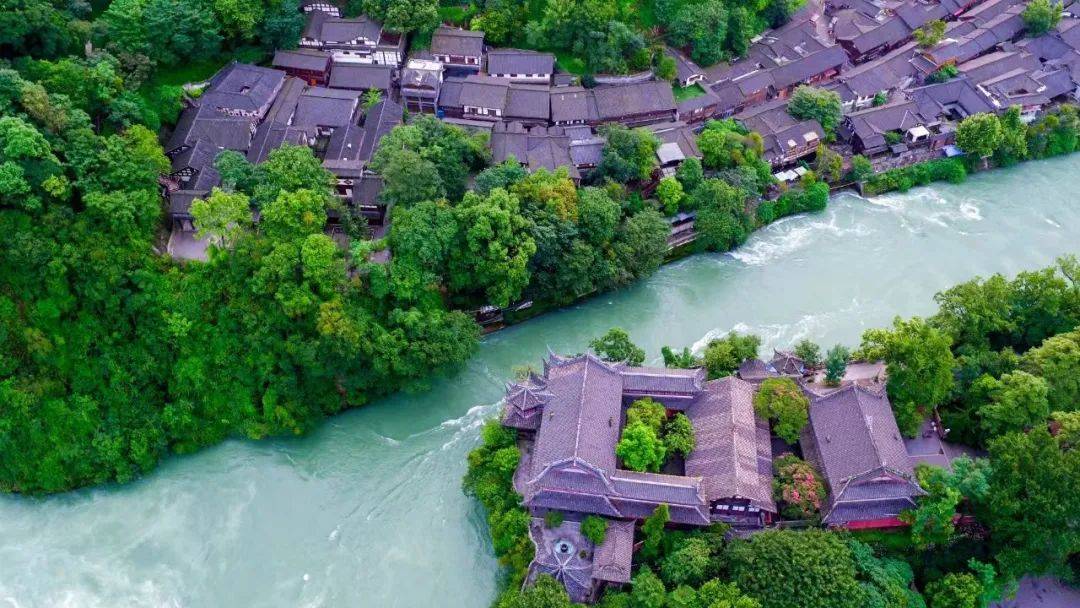

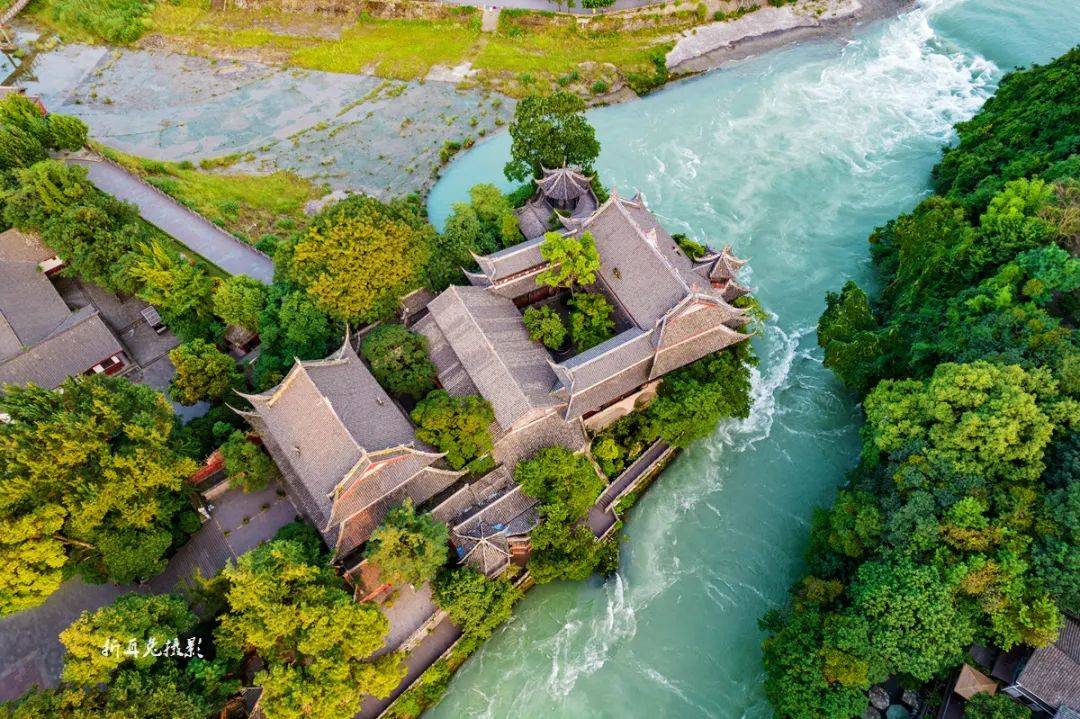

说老实话,都江堰枢纽在景观方面,并没有多少独特。如果没有那道安澜索桥,加上二王庙、伏龙观的话,真还有点枯燥乏味。但是,只要想到那是世界上唯一现存的两千多年前创建的老水利工程,却又不全是老古董,相反正在欢蹦乱跳地创造效益,便会生出探索它那文化内涵的渴望。

折耳兔 王进 摄

都江堰的文化内涵,像是一片原始森林。初看,它很平常,也就是些高高矮矮的树,一层连着一层;可是再往里走,清、奇、幽、趣,令人目不暇接。都江堰就是这样,又平常,又神秘。

折耳兔 摄

在那片森林里探寻,无异在探寻中华本土的哲学与科学。那是地道的中国式工程,是土生土长的华夏学术孕育出的花和果,是炎黄子孙的骄傲。

折耳兔 摄

从表面看,都江堰枢纽比起现代任何一项同级的工程都显得更加粗糙——没有高大雄伟的混凝土坝,没有美妙华丽的灯柱平台,没有电子设备操纵下的各种先进设施……甚至有点土里土气。如果把那些枢纽工程估一个价,也许比全国或全世界许多工程低若干倍。如果拿到市场上去变卖,可以说是不值几文钱!

折耳兔 摄

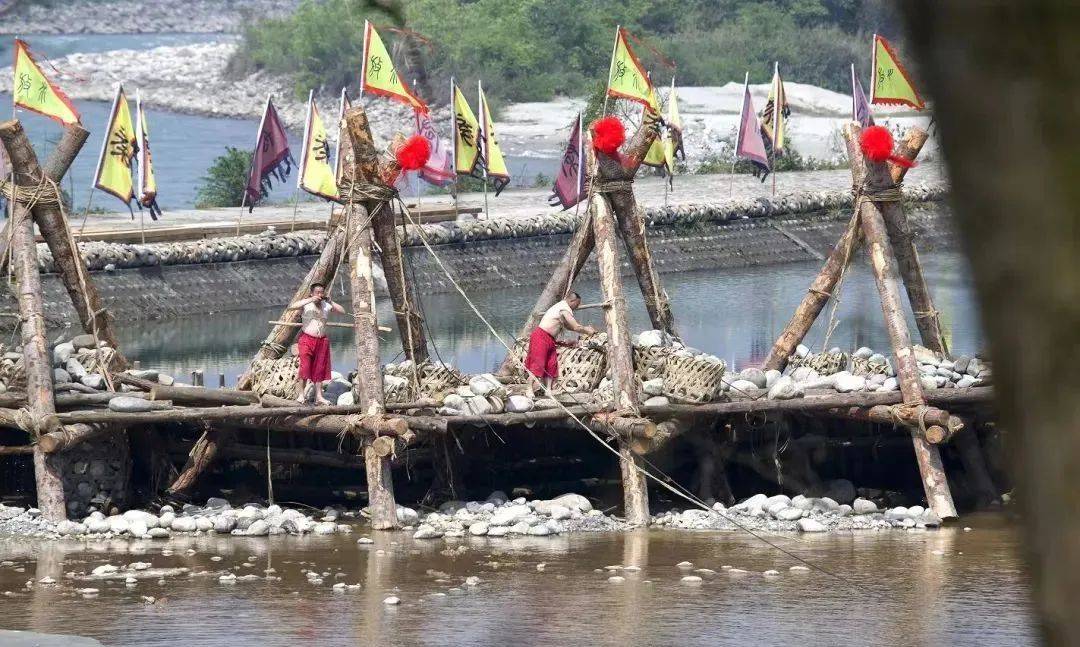

让时光倒转几十年,那时的枢纽,全是由木桩、竹笼、堆石、杩槎构筑起来的。所谓竹笼,就是用粗竹篾编成的空圆筒,多数有10米长,0.6米直径,从它身上那些10厘米大小的孔洞,塞进许多江边拣来的大块卵石,塞得很满很满;再像搭积木似的堆成一些分水堤、拦水坝、导水埂……许多圆筒状的竹笼,搭接堆砌,再用竹篾编好的绳索紧紧捆住,什么样的水工建筑都能构建出来。

竹笼工程能分水,能挡水,但也漏水,这只能算是一种半透水的构筑物。虽然它也在拦截水流,阻挡着水的脚步;却不与水为敌,承受的水压力很小——这就是中华传统文化中的“道”。塞满卵石的竹笼,能够挡水、壅水、分水、导水、挑流……能起到与圬工结构、混凝土结构、钢结构大体相同的作用——尽管它本身不值几文钱。

专门拦水的杩槎,那就更加土气了——它是用三根杉木或杂木制成的三足架,顶部用竹绳捆紧,三脚分开。一连串三足架腿挨着腿,排成一行,站在江水里,被竹绳绑着,拉着,稳稳地立着。迎水的一面,横七竖八钉起一根根木条,木条外边铺上一层竹篱笆。本来,江水正自由自在地往前流淌,现在遇到了一层阻力,并不算大,江水也不介意。接着,人们在篱笆外边又铺上一层粗竹席;然后慢慢地再铺上一层细竹席;这时江水向前流淌的脚步渐渐放慢下来,它越来越走不动,于是使劲推那些三足架。人们连忙在架子里边压上许多装有大卵石的竹篮,增加重量;还在背后打上木撑子;江水便休想把三足架推倒。最后,为了彻底拦断江流,还得挑起一担担泥土,沿着细竹席的外边倒进水里,让泥土封住竹席上的细孔。这时江水只好停下脚步,被人们和和气气地、慢条斯理地、按部就班地拦住,失去了原来的威势。

何勃 摄

像杩槎这套把戏,真是简单得不能再简单——不过就是在暴脾气的江水面前得寸进尺。这,也就是“道”。所付出的代价当然不高,用的都是岷江边上盛产的竹木和不值钱的泥石。挡水任务完成之后,只需用绳索一拉,一连串的三足架就会像多米诺骨牌一样地倒下来,任江水冲往下游。木头漂在水上,依旧被人捞上岸来,晒干来年再用。至于那些篱笆和席子,多多少少也能捞回一些,晒干了当柴烧。材料本就不贵,何况浪费更少——真是合算到顶!

就靠这种又土气、又简易的构筑,居然造出大名鼎鼎的都江堰!按现代人的眼光,也许不登大雅之堂,但它确实造福着人类。

邓青 摄

如果世间事物都得用金钱去衡量,那么,都江堰枢纽工程的材质的确经济。

实际上,都江堰自有它的含金量。这种含金量在于:单靠这种廉价的、简易的构筑,仍然能够产生出巨大的经济效益,创造出丰富的物质财富,把古老的成都平原变成“水旱从人”的天府之国。都江堰引来的浩浩岷流,抗住了旱魔,滋润着禾稼,画出了稻麦油油的西川百里图。人们用水来灌溉、通航、漂木、发电、去污……服务于大众。那些千支万脉的人工河渠里,高悬起征帆,美化着环境,净化了心灵。

杨旭辉 何勃 摄

能够用最小的代价,换取最大的收益,又何乐而不为?这就是多少带点土气的都江堰,昭示给人们的一切。

折耳兔 何勃 摄

纯粹是民族的思路,传统的哲理。不讲包装,不尚外表,欣赏被褐怀玉,鄙视买椟还珠!

现代人被商品化的“文化表现”冲昏了头脑,弄花了双眼。常常受外包装的欺骗,以为只要裹上绫罗绸缎,绣花枕头里的枯草也会变成鲜花——这不,都江堰给您上了一课。

四川都江堰,两千多年前的超级工程,是如何掌控“天府之国”?

来源:又见都江堰(原载《玉垒》2005年第1期)

作者:冯广宏(江苏南京人,当代著名水利学家、学者,四川省文史馆馆员,四川省水利史研究会副会长,四川省楹联学会会长。曾供职于四川省水利科学研究所。著有《岷江志》《沱江志》《都江堰史研究》《巴山蜀水》《府南史话》等著作)

用户登录

还没有账号?

立即注册