【人文地理】安澜索桥 中国第一索桥的前世今生‖萧易

安澜索桥

中国第一索桥的前世今生

萧 易

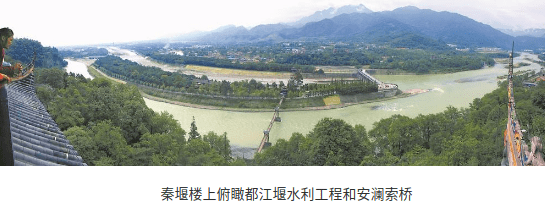

都江堰安澜索桥,宛若一条游龙横跨在都江堰水利工程外江、内江上。宋代称“评事桥”,著名诗人范成大曾留下古桥记载;清代称“夫妻桥”,川剧《夫妻桥》即以何氏夫妻修桥故事创作。1908年与1909年,德国建筑学家柏石曼、美国地质学家张柏林先后为索桥留影;1939年,营造学社梁思成、刘敦桢先生详细测绘了索桥,认为是当时中国最长的索桥。从宋代至今,安澜索桥不同年代的长度、孔数是否有变化?又为何被茅以升称之为中国五大名桥?

宋代评事桥

“织簟匀铺面,排绳强架空。染人高晒帛,猎户远章罿。薄薄难承雨,翻翻不受风。何时将蜀客,东下看垂虹?”南宋淳熙四年(1177年)正月,南宋诗人范成大因病辞去四川制置使、成都知府一职。同年五月,他从锦江顺舟而下,经眉州到此,游历青城山,参拜都江堰,见到安澜索桥,写下了这篇《戏题索桥》。范成大还详细观察了索桥结构,在《吴船录》一书中如是记载:“既谒谢于庙,徜徉三楼而返。将至青城,再度绳桥,每桥长百二十丈,分为五架。桥之广,十二绳排连之。上布竹笆,攒立大木数十于江沙中,辇石固其根。每数十木作一架,挂桥于半空。大风过之,掀举幡然,大略如渔人晒网、染家晾彩帛之状。又须舍舆疾步,从容则震掉不可立,同行皆失色。”

范成大从二王庙前往青城山,路过索桥,桥长一百二十丈。宋代的一丈合今3.168米,由此换算,索桥长约380米,可谓恢宏。桥分为五架,以巨木立于江中,其下以石头加固,绳索十二根并排悬于木架上,上铺竹笆。江风吹拂,索桥晃动,过桥者无不触目惊心。宋代的索桥也称评事桥,宋淳化元年(990年),时任大理评事的梁楚主持重建。大理评事是大理寺属官,掌断刑,正八品。重建完工后,百姓便以梁楚的官职命名为“评事桥”。这似乎说明,早在宋初,索桥即已修建。但索桥的历史或许更为古老,李冰创立都江堰后,商旅行贾往来不绝,岁修时运送材料,无不需要桥梁往来。四川河流密布,沟壑幽深,落差极大,至迟在秦汉时期,竹索桥已经广泛使用。成都检江之上过去有座笮桥,又名夷星桥。笮桥得名于笮人,这个部族历来以善于制竹索桥闻名,并凭借此手艺行走江湖。

清代夫妻桥

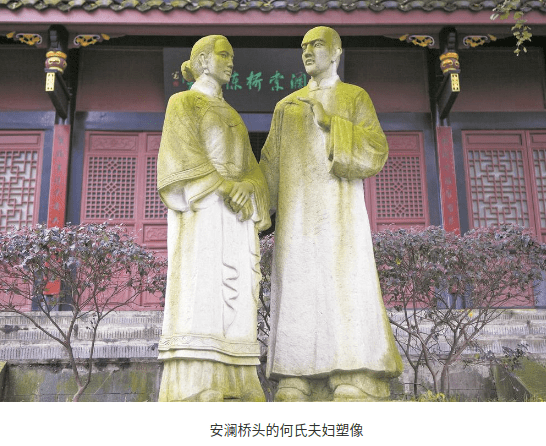

竹索桥时毁时建,明代末年再次毁于战火,清初邑人无力重建,在原索桥位置以木船渡河,然而江河宽阔,恶浪滔天,木船往往险象环生。清嘉庆八年五月十五日(1803年),一艘满载着行人的渡船被巨浪掀翻,100余人葬身鱼腹。灌县(今都江堰)私塾先生何先德听闻此事大为悲愤,他找来工匠,实地勘察地形,向官府申请重修索桥。灌县大观乡曾发现何先德墓碑,高1.6米,宽0.86米,他祖上是贵州大定府人,清乾隆年间迁入灌县,乾隆五十年(1785年)在灌县置产,传及何先德已是三代,何先德孝顺双亲,为人正直,在乡民中间颇有威望。

中国人历来以修路建桥为善举,在何先德倡议下,百姓纷纷捐出银两,次年九月动工,新建成的索桥长九十四丈,高七丈,宽八尺,清代的三丈合今十米,此时的安澜索桥长约313米。行人无须再从渡口冒险渡河,故称之为“安澜桥”,又感念何先德夫妻修桥之功,命名为“夫妻桥”。

“深感盛情!端只为半句留言常系心,最苦是凄风苦雨,子夜深深,游魂儿几度入梦魂。只见他瘦影儿若现若隐,泪痕交错,咽喉儿哽,似气,似恨,或是嗔?似责我言而无信,不践前盟;似怨我志不坚韧,有负乡邻;似气,气我忍见渡头流痞逞凶狠;似恨,恨我忍听江上行人呼救声;似乞怜,似哀恳,好叫我难猜他眉宇蕴藏一片情。总被鹃啼惊梦醒,醒来时,孽债如山压我心!”

川剧这折《夫妻桥》,便是以何公夫妻修桥的故事改编的,何娘子悲戚的唱词,道出了夫妻二人修桥的艰辛。何公倡议修桥,触犯了渡口把头曾锡武与地痞范老幺的利益,他们勾结官府,暗中破坏,即将完工的索桥毁于风雨之夜,何先德被押送到法场问斩。何娘子继承先夫遗志,百折不挠,最终修成了安澜桥。其实,时任灌县知县的吴昇对修桥之事颇为支持,何公也未曾屈死,嘉庆年间才安详去世。戏剧之言,终究是过于戏剧化了。

中国最长古索桥

清光绪十三年(1887年)初秋,安澜索桥毁于洪水,灌县知县朱樾卿倡议再建,桥长九十丈、高二丈五尺;光绪二十年(1894年),桥毁于大火,知县吴之英重建。

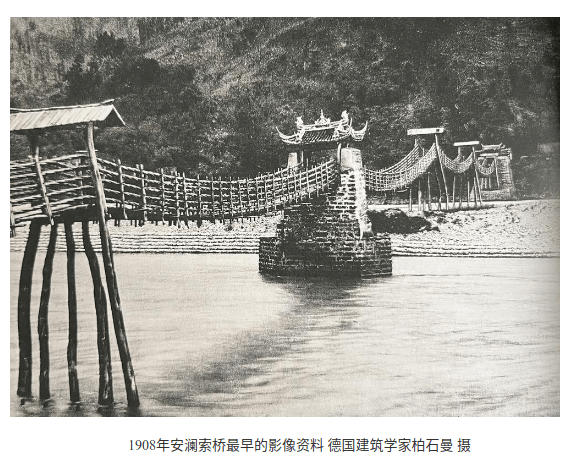

如果说此前的安澜索桥存在于文献中,清代末年,那些背着相机来到四川的探险者、摄影师拍下了索桥最初的影像。1908年8月30日,德国建筑学家柏石曼从成都启程,经郫县到灌县,对二王庙、伏龙观古建筑进行系统调查,拍下了安澜索桥。当时的索桥在鱼嘴口附近,桥身仅有七孔,除两岸第一孔外,每孔跨度极长;两岸桥头堡以石砌成,外江第二个桥架也是座带有华丽歇山顶的石楼,其余几间为木架,夏季河水充沛,下部淹没在水中。1909年,美国地质学家张柏林也来到都江堰,当时索桥依旧是七孔。

1939年10月6日,营造学社梁思成、刘敦桢等一行从成都老西门外车站,乘坐公路局的木炭车,抵达都江堰,寓居在文庙街中国旅行社招待所。他们马不停蹄到伏龙观、二王庙勘察,包括伏龙观前殿老王殿,二殿铁佛殿,三殿玉皇殿;二王庙地处玉垒山麓,由大殿、老王殿、铁佛殿等构成,因地制宜,曲折迂回。

当天下午4点,他们又前往安澜索桥。岷山层峦叠嶂,俨然黛色;岷江奔腾而下,动波激石。雄踞江心的鱼嘴将滔滔江水一分为二,西边的称外江,江水往东直奔长江;东边的称内江,滋润着古老的成都平原。一座恢宏的竹索桥,如同长龙一般,横亘在内江、外江上,也是中国规模最巨的竹索桥。

营造学社对安澜索桥进行了详细测绘,长336米,十孔,岷江两岸各有桥头堡一座,以条石砌成,上覆木质城楼,鱼嘴口附近也建有一座石楼,以此为中点,东西各建有四座木架,以五、六根巨木支撑,上覆简单屋顶,下垒卵石。木架位置因地制宜,短者七八米,长者五十余米。木架上,竹索十根贯通东西,每根以三根直径约10厘米的竹缆组成,两头绕在桥头堡内的横梁上,横梁选用粗巨圆木,每根对应一索,梁上有把手,可以调整松紧。

根据梁思成先生的记载,1939年安澜索桥有竹索十根,1941年更换为九根,而宋代范成大看到的索桥则有竹索十二根,可见历代重建、维修时竹索根数时有变化。不仅是竹索,安澜索桥的桥长、孔数历代也不相同。宋代索桥五架,应该是五孔的意思。而1908年、1909年的索桥七孔,1939年,安澜索桥已是十孔。1933年8月25日,茂县叠溪发生7.5级大地震,山岩崩塌,岷江为之阻断,10月10日,干流小海子溃决,洪水冲毁飞沙堰、人字堤与安澜索桥。可能正是这次重建,安澜索桥的结构发生了大的变化。

竹索上铺木板,以利行人通行,两侧各有竹索五根,每隔一两米贯以木板两枚,夹着竹索以为栏杆。1942年8月,作家老舍陪同爱国将领冯玉祥游览青城山,路过安澜索桥。在《青蓉略记》一文中,他写道:“竹索桥最有趣。两排木柱,柱上有四五道竹索子,形成一条窄胡同儿。下面再用竹索把木板编在一处,便成了一座悬空的、随风摇动的大桥。我在桥上走了走,虽然桥身有点动摇、虽然木板没有拉紧,还看得到下面的急流,一看久了当然发晕——可是绝无危险,并不十分难走。”

中国五大名桥

安澜索桥长达300余米,但桥身选用较轻的竹索,自重较轻,行人走在上面,桥身虽然随风摇晃,但竹索坚韧,不易折断,颇符合力学原理。桥梁专家茅以升将其与广东的广济桥、福建的洛阳桥、江西的宝带桥、陕西的灞桥同誉为中国五座名桥。“这座桥,以竹为缆,以木为桩,都是就地取材。与都江堰的水利工程相似,用竹笼装石,筑成堤堰,用竹木绑成三脚架的‘杩槎’,放在水边,堆上黏土,成为临时挡水坝,费省效宏,简单易行。足见历代劳动人民的巧思高艺。”

都江堰水利工程的一大精巧设计,便是杩槎与竹笼的运用。当内江用水不敷时,需在外江河口立下一定数量的杩槎封堵,以增加内江引进流量,杩槎就地取材,由竹、木、卵石、泥土构成。竹笼也称“笼石蛇”,将竹子制作成长短不一、粗细不等的竹笼,在里面填上卵石,用以护堰、作堰。

杩槎、竹笼的主要材料是竹子,都江堰附近竹林密布,遍植雷竹、方竹、楠竹。古人因地制宜,将竹运用到治水之中,这也是都江堰水利工程的一大精巧设计。横跨在内江、外江之上的竹索桥,则又是古人对于竹的一次伟大运用。竹子受气候影响,淋雨了容易伸长,干燥了又容易收缩,安澜索桥旧时专门有看桥人,负责检修,并有三年一大修的传统。

北川县的登云桥是湔江上最大的一座竹索桥,两岸各建一桥头堡,以十二根长约四十八丈的竹索横跨两岸,上铺木板,两侧编网。登云桥每年维修费工数千人,历时一月方可完成,维修需要使用大量竹子,白草河右岸有竹林数千亩,有桥公会专门负责管理竹林以及索桥维修,竹子取自官竹林,工人的工钱也由卖竹子的费用支付。如此循环往复,也是登云桥代代相传的保障。

新中国成立后,安澜索桥历经改造,1959年兴建鱼嘴电站,索桥外江段由之前的四孔改为两孔。1962年维修时,又将安澜索桥的竹索改为六根钢缆。1964年7月山洪暴发,安澜索桥再次被毁,重建时改为混凝土桥桩。1974年建外江闸,又将索桥下移100余米,桥长286.5米,也就是我们今天看到的安澜索桥了。

(“方志四川”已获得成都日报转载授权,未经原发媒体成都日报同意,请勿转载)

扩展阅读

七星耀锦江

张义奇

成都也曾经有安澜索桥这样竹索辅木板的悬空吊桥,叫夷星桥,是李冰时期锦江上的七桥之一。夷星桥又称笮桥,是古代少数民族的杰作。

从文翁路往南直抵锦里中路的锦江边,有一株树龄百年以上的皂角树,树旁有座人行拱桥,其位置就是李冰所建夷星桥的旧址。根据专家描述,夷星桥的位置在万里桥西约1公里处。锦江在这里拐了一个大弯,曾经这段江岸是乱葬岗,俗称“娃娃坟”,上世纪五六十年代变成了渣滓坝。其东头有渡口,来往南门城内外的人都喜欢由此抄近道,渡船费一两分不等。

小时候听说这里早先有吊桥,多次遭洪水冲毁,后来就变成了我所看到的渡船:一条竹索横跨江中,两头系在两岸的大树上,船老板一般不用撑杆,只需拉竹索船就能渡江。至今江边那株百年老皂角树身上还有竹索勒的痕迹。再后来渡口废弃了,为方便附近职工上下班,人们就在老渡口处架设了一座小型钢索吊桥。桥面系木板铺成,行人或自行车从桥上过时,桥身便四下摇晃。后来这座人行水泥拱桥是在吊桥撤除后才建成的。当年整治府南河时,工人在百花新村南河段河道挖掘到数十根巨型圆木桥桩,分为5排排列,每个桩长3米,专家推测这就是古笮桥遗迹。从排列桥桩看,笮桥长60米,宽足有20米,这比起2000多年后的钢拉索桥宏伟壮观了许多,从而也说明古代的锦江多么宽阔。

笮桥被称为夷星桥,并成“七桥”中独特的一座,是因为其独特的民族特色。“夷”是古代对少数民族的称谓,又叫笮桥,则说明是笮人所建。笮人又称笮都人,主要居住在川西高原中部和南部及大邑、蒲江、邛崃、崇州一带。秦灭蜀后,荥经、汉源的笮人部落投奔蜀侯,成都的笮人应是那时移民来的。李冰建七桥时,将笮人群居地的桥交给他们按照自己民族的习惯建,所以笮桥建成了一座竹索桥。唐代李吉甫《元和郡县志》如此描述:“篾作四条,以葛藤纬络,布板其上,足从风摇动,而牢固有余,夷人驱牛马来去无惧。”

锦江像一条玉带环绕在成都市区,这是晚唐以来才形成的二江环抱的格局。之前,二江在城西和城南平行而流,这是大禹治水理念“东别为沱”的结果。靠近城的一条叫郫江,又名内江、市桥江、府江、成都江等,这是府河的前身;与郫江并流的叫检江,又称外江、流江、锦江、笮桥江、清远江等,是南河的前身。二江如今统称为锦江。李冰接任蜀郡守之后,除了开凿都江堰,还在成都城疏通成都二江,建七桥,开石犀溪,把成都“市”南移至郊外二江之间。

扬雄《蜀记》云:“星桥上应七星,李冰所造。”七星,就是我们常说的北斗七星。李冰七桥之所以对应北斗七星,是欲赋予七桥镇水的意义,故而七桥总名又称“七星桥”。李膺的《益州记》成书于梁天监七年(509年)之前,记载的七星桥分别为:冲星桥、玑星桥、员星桥、长星桥、夷星桥、尾星桥、曲星桥。而东晋常璩《华阳国志·蜀志》成书时间更早,记载的桥名则是:冲治桥、市桥、江桥、万里桥、夷里桥(又叫笮桥)、长升桥、永平桥。

那么,李冰七桥今安在否?据《成都通史》载,冲星桥约在今魁星楼城墙外桥附近;玑星桥在西胜街口与西较场正门之间;员星桥在文庙前街靠近南大街一带;长星桥即今万里桥,俗称老南门大桥;夷星桥在万里桥西,即在百花潭与南门彩虹桥之间;尾星桥在北巷子与红光东路交叉口;曲星桥在通锦桥附近。

李冰时的检江,江面宽阔,水激浪大,这样的大江上悬空一座索桥,无疑是城市的一道美丽景观。千年之后,大诗人陆游见到笮桥,也禁不住想到故乡的钱塘江,在《闻浣花江声甚壮》中写道:“浣花之东当笮桥,奔流啮桥桥为摇。分洪初疑两蛟舞,触石散着千珠跳。壮声每挟雷雨横,巨势潜供鼋鼍骄……”

来源:《成都日报》2023年2月13日第8版

作者:萧 易

图片:余茂智

用户登录

还没有账号?

立即注册