大化

作者:王锺陵《光明日报》( 2019年11月25日 13版)

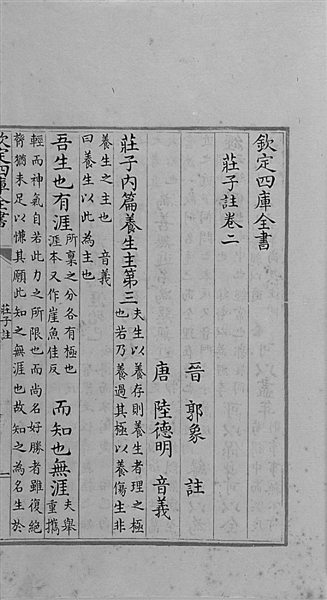

《庄子注》 资料图片

《庄》文的解释有五种情况是最困难的,其第五项便是理解描绘性、夸张性以及采用神话式表达方法的文字的理论内涵。其最典型的例子便是《大宗师》中“夫道,有情有信……而比于列星”这一大段文字。这一大段文字,迄今尚无解人。有鉴于此,本文拟对之加以解读。

兹先引出原文如下:

夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。狶韦氏得之,以挈天地;伏戏氏得之,以袭气母;维斗得之,终古不忒;日月得之,终古不息;堪坏得之,以袭昆仑;冯夷得之,以游大川;肩吾得之,以处大山;黄帝得之,以登云天;颛顼得之,以处玄宫;禺强得之,立乎北极;西王母得之,坐乎少广,莫知其始,莫知其终;彭祖得之,上及有虞,下及五伯;傅说得之,以相武丁,奄有天下,乘东维,骑箕尾,而比于列星。

一

这一段文字可以分为两层,自“狶韦氏得之”以下为第二层。就侧重而言,前述大化,后述宇宙人文图式。

“夫道,有情有信,无为无形”。要理解这一段话,首先要弄懂此句中“道”字何谓也。对于《大宗师》中这段话的前一层,侯外庐等人以为,庄子是说,“‘道’是一个超时间的绝对,是不能为人们所认识的”(《中国思想史》)。

冯友兰也由《大宗师》中女偊说明学道过程的一段话出发称:“庄周认为,道是绝对。”(《中国哲学史新编》)

任继愈以为《大宗师》从“夫道”到“长于上古而不为老”这段话,是“强调了道是脱离一切事物的神秘的精神”(《中国哲学史》)。

显然,以上这些说法完全不符合《庄》文这一段话的文意,也脱离了这一段话与上下文在意脉上的联结。

我以为,生死观是各族群乃至民族意识之根,有什么样的生死观,便会滋生出什么样的人生观、历史观、世界观,乃至形成一整套具有族群或民族特色的意识形态体系。

上引这段话中的“道”字,是承上文“万物之所系,而一化之所待”而来,其含义自当是指大化。这是从大化周流的生死观上滋生出来的“道”。我在拙作《庄子学派的生死观》中说过:“在《大宗师》篇中,大化周流观得到了充沛的论述。”

中哲史上述诸位学者,没有研究过庄子学派的生死观问题,因而他们不能明白《大宗师》中“道”的内涵是什么。

大化是万化的总汇与抽象。它不是实体,也不是万物赖以产生的本源,因此它不是形而上的本体。大化既是万化的总汇与抽象,则它在万化之中,它并不在万化之外,更不在万化之上。它是一种性质或曰功能,即任何事物都具有的变化的性质,它是自生自有的,万物之所以能产生变化即是根源于这样一种性质或曰功能。大化是万物共同本性的规定,它存在于万物自身。此即“万物”“一化”之所系、所待者也。

今之论者们之所以将此段之“道”视为绝对、本体等,也还有本段文字易于引向这一理解的原因,因此正确解读这一段文字,对于论证本篇中“道”为大化是完全必要的。

《齐物论》曰:“可行己信,而不见其形,有情而无形。”上引“有情有信,无为无形”二语,显然出之于此。情者,实也。句意是说,大化的存在是信实的,但大化又是无为无形的。变化既是万物自我本性的规定,而大化又不过是这一共同规定的抽象,则大化当然是无为的;大化既然存在于万化自身,它当然也是无形的。

“可传而不可受”。郭注:“古今传而宅之,莫能受而有之。”既能传而宅之,又何谓不能受而有之?郭注殊不了了。他注亦多不了然。王雱曰:“可以神会,而难以情求。”(《南华真经新传》)这是从自我领会的角度说的。罗勉道说:“可口传,而不可手授。”(《南华真经循本》)这是从教授的角度说的。宣颖云:“虽有师可传,而不能必弟子之可受。”(《南华经解》)陈寿昌以为:“心传不绝,而受者殊难其人。”(《南华真经正义》)这是从学承关系上说的。这些解释显然都是将传与受的对象视为一种超验的道了。然而,据我的研究,在《庄子》全书中,是不存在这种超验的道的。

我对此句的解释是:大化横蕴万物,纵贯古今,任何事物都是继前物而变化,此“可传”之谓。“受”者,外受也。变化可以前后相承,却不可外受之,万化者,自性使然也。

“可得而不可见”。任何事物都处在变化之中,都是大化的一个组成部分,此之谓“可得”也。大化由于是万化之总汇与抽象,所以它是不可见的。

“自本自根,未有天地,自古以固存”。化由自性,故自为其本,自为其根也。成疏:“自,从也。存,有也。”“以,犹‘而’也。”(《经传释词》)“固”,本然之词,或作“故”,句谓大化自己为自己的本根,没有天地之前,它就存在了。

“神鬼神帝”。章太炎说:“‘神’,与‘生’义同。《说文》:‘神,天神引出万物者也。’‘神鬼’者,引出鬼。‘神帝’者,引出帝。”(《庄子解故》)章说可从。庄子的意思是说,鬼神上帝都是在大化的演化中产生出来的。这就剥夺了鬼神上帝的灵光。

“生天生地”。天,在周人的思想中具有至上的权威,《尚书》中便多有其例。天,俨然是非人格的神。而庄子使用“天”这个概念,往往是指万物总汇之自然。不过“生天生地”此语中的“天”,显然指天宇。天地者,万物及人类所赖以生息的依凭,也是大化的产物,非固有者也。这就将天地彻底自然化了。

“在太极之先而不为高,在六极之下而不为深”。《周易·系辞上》:“易有太极,是生两仪。”“太极之先”,指天地未判的状态。成疏:“六极,六合也。”这两句是说,从天地未判到六合的形成,都在大化的演化之中。可以看出,这是对“生天生地”一句的具体展开。六合指天地四方,这是天体-空间观念与地域-空间观念的综合。空间观念是随着人类开拓自然的进程而发展的,而人类开拓自然的进程,从总体上说,又是同人类各族群的社会化进程相一致的。因此,“六合”观念的形成,隐含着族群乃至民族社会化程度的深化。

“先天地生而不为久”。此句承上而言,即使是先天地而生,也不算长久,这是加倍写法。而“长于上古而不为老”,则以拟人化的写法,再作强调。其意为:即使经历了从未有天地,到生天生地,再到六合形成以后这样一个悠远的过程,但大化并不显得苍老,它仍然年轻。这是对宇宙演化永恒性的一种文学性表达。

简洁地说,大化就是变化或曰演化之总汇也。

二

严复认为:“自‘夫道有情有信’以下,至‘而比于列星’止,数百言皆颂叹道妙之词,然是《庄》文最无内心处,不必深加研究。”(《严复集》)宣颖注云:“以上诸神半出荒唐。”(《南华经解》)钱穆注不仅赞同严复之见,还以为:“此章言‘伏羲’、‘黄帝’、‘颛顼’云云,似颇晚出。”(《庄子纂笺》)陈鼓应承严复、钱穆之见,亦注云:“这一节神话,疑是后人添加,亦无深意,无妨删去。”(《庄子今注今译》)陈鼓应在正文中,还将这一段话之第二层加上括号,以表可删去。这一节文字是否如严复所说是“最无内心处”?它是否为后人所添加?其有深意否?对这一些问题的回答应在对这一段文字作出解读以后。

“狶韦氏得之,以挈天地”。成疏:“狶韦氏,文字已前远古帝王号。”林希逸曰:“挈天地,犹言整齐乾坤也。”(《南华真经口义》)宣颖袭取林释而注曰:“整顿乾坤。”(《南华经解》)

“伏戏氏得之,以袭气母”。司马彪云:“袭,入也。气母,元气之母也。”(《释文》)崔譔曰:“取元气之本。”(《释文》)伏羲与黄帝均为中国神话中的文化英雄,多有发明与制作。黄帝神话的历史跨度更为巨大,内容也更为复杂,而伏羲神话则多有关于文明开辟的内容:钻木作火;天下多兽,教民以猎,养牺牲以庖厨;作网罟,以佃以渔;制嫁聚,以俪皮为礼;画卦结绳,作始有筮;造书契,作瑟作琴。在《独异志》卷下中,甚至还有宇宙初开,伏羲与女娲在昆仑山兄妹为婚的传说,唐代诗人卢同《与马异结交诗》亦云:“女娲本是伏羲妇。”兄妹婚的传说反映的是人类史上血亲婚的阶段。因此伏羲在中国文化中就成为一个始初的象征。王延寿的《鲁灵光殿赋》云:“上纪开辟,遂古之初,五龙比翼,人皇九头,伏羲鳞身,女娲蛇躯。”刘勰在《文心雕龙·原道》篇概括人文发展的过程说:“爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训。”王符《潜夫论·志氏姓》曰:“伏羲姓风。”创典者,画卦;述训者,作十翼。

“维斗得之,终古不忒”。李颐云:“北斗,所以为天下纲维。”(《释文》)“忒”,差错。“日月得之,终古不息”,“不息”者,终古常明也。

“堪坏得之,以袭昆仑”。成疏:“袭,入也。”陆德明曰:“崔作‘邳’。司马彪云:‘堪坏,神名,人面兽形。’《淮南》作‘钦负’。”(《释文》)堪坏,即《山海经·西山经》所说“钦(图1)”是也。由《山海经》与《庄》文“以袭昆仑”语可见,堪坏,当为昆仑山神之类也。

“冯夷得之,以游大川”。《山海经·海内北经》:“从极之渊深三百仞,维冰夷恒都焉。冰夷人面,乘两龙。”郭璞注:“冰夷,冯夷也。《淮南》云‘冯夷得道,以潜大川’,即河伯也。《穆天子传》所谓‘河伯无夷’者,《竹书》作冯夷,字或作冰也。”

“肩吾得之,以处大山”。“肩吾”,成疏:“太山之神。”在中国神话中泰山为死者之所归。《后汉书·乌桓传》云:“中国人死者魂神归岱山。”《三国志·魏志·管辂传》载辂与弟言,预言自己曰:“但恐至泰山治鬼,不得治生人。”在诗文中,曹植、刘桢、应璩、骆宾王等不少人,均曾称“死”为赴太山、归东岳、游岱宗。

“黄帝得之,以登云天”。成疏:“黄帝,轩辕也。采首山之铜,铸鼎于荆山之下,鼎成,有龙垂于鼎以迎帝,帝遂将群臣及后宫七十二人,白日乘云驾龙,以登上天,仙化而去。”铸鼎之事,渊源自属久远,当是青铜时代的遗留,而“帝遂将群臣及后宫七十二人,白日乘云驾龙,以登上天,仙化而去”之说,则显然带有后世的色彩。庄子所据,当较古老。登云天之事,或和铸鼎相关,或别有所本也。

“颛顼得之,以处玄宫”。《淮南子·天文》篇云:“北方水也,其帝颛顼,其佐元冥,执权而治冬。”我在拙著《中国前期文化—心理研究》中曾对上引《淮南子》的这一段话作过如下的评论:“神话在解构和建构兼行的发展过程中,每经过一次整合,常常都会有一些变迁……原为抗击水患的颛顼,在方位、五行与季节的大型序化整合中,竟转到他自己的反面,成为一个以水神为其佐的象征水的北方大帝。”“玄宫”,黑色之宫,北方之色黑。《淮南子·天文》篇“对五方帝有一个综合”(《中国前期文化—心理研究》)。本篇此语中所透露出的是,至少在战国中期,颛顼已然被整合到一幅综有方位、功能、颜色等诸种因素的神话思维的世界图式中的确凿信息。

“禺强得之,立乎北极”。禺强为北海之神,而兼北方之神。

“西王母得之,坐乎少广”。《山海经·西山经》称西王母所居为“玉山”,而《大荒西经》则云:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘……有人,戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母,此山万物尽有。”

“莫知其始,莫知其终”,意即无有所始,无有所终。此句古今注家皆不知所从出。检《易林·讼之泰》云:“弱水之西,有西王母,生不知老,与天相保。”与天相保者,即莫知所终始也。故周穆觞西王母于瑶池之上,西王母为之谣曰:“白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。”(《穆天子传》)此谣气宇阔大,亦颇有久视人间之意。

“彭祖得之,上及有虞,下及五伯”。“伯”,读bà,霸也。夏伯昆吾,殷伯大彭、豕韦,周伯齐桓、晋文,此五伯是也。彭祖“历夏至殷末,八百余岁,常食桂芝,善导引行气”(《列仙传校笺》)。典籍一般均言彭祖寿八百,而《庄》文则称其上及于舜而下及于晋文,亦即从传说中的部落联盟阶段直到春秋时期了,对于处于战国中期的庄子来说,这是一个巨大的历史跨度。此句承上文西王母久视人间之意。

“傅说得之,以相武丁,奄有天下,乘东维,骑箕尾,而比于列星”。武丁,殷高宗名,夜梦得圣人,名曰说,后果得傅说于胥靡之中,以为相,国大治。《说文》:“奄,覆也,大有余也。”陆德明曰:“司马云:‘……东维,箕斗之间,天汉津之东维也。《星经》曰:‘傅说一星在尾上’,言其乘东维,骑箕尾之间也。”(《释文》)刘凤苞注云:“东方七宿,箕尾在斗星之上,故曰乘。”“今尾箕间有傅说星。”(《南华雪心编》)成疏:“与角亢等星比并行列,故言比于列星也。”

三

依我的看法,此节所描绘的乃是一幅神话式的宇宙和人文世界的形成图景以及人文历史的发展史。狶韦氏契天地、伏羲氏袭气母,说的是人文肇始的情景;维斗不忒、日月不息,说的是宇宙的形成。堪坏袭昆仑,冯夷游大川,肩吾处大山,黄帝登云天,颛顼处玄宫,禺强立北极,西王母坐少广,在诸神的上述配置中,展示了一种地理的布局:北、西、东、中,唯缺南。我在拙著《中国前期文化—心理研究》中,曾就《五臧山经》所列祠神之状而对其文化发展的情况作过分析,得出了这样的结论:“从总体上说,南、东、北、西,文明在渐次上升。凡有猪牛崇拜的区域均应为定居的农业区。《中山经》辖区中农业文明的地域最大,其次则为北方。”(《中国前期文化—心理研究》)庄子这一段话中诸神配置忽略了南方,是否是南方文明程度比其他区域为低的一种曲折的反映呢?

我在对《五臧山经》的分析中,还说过一段话:“在《五臧山经》中,除了被总括式加以介绍的神以外,其间也还散落地述及其它一些神,《西山经》最多。”“奇怪的是,《东山经》《南山经》中均没有明指为‘神’者,《北山经》中亦只有炎帝少女化为精卫的一则记载,文明程度较高的西方与中土,方才产生了较多的神话。”(《中国前期文化—心理研究》)昆仑山、黄河、泰山,在中国神话中都属名山大川,特别是昆仑山乃神话之渊薮。河伯的神话不仅与羿有关,而且还和商族的祖先传说有关。黄帝登云天的神话如果说的是鼎湖上升之事,则所反映的乃是青铜时代之来到。颛顼与禺强均立于象征水的北方,所寓含的大约是治水的胜利。“在中国上古神话传说中,‘大水’的意象十分突出,远甚于大旱。”关于大水的神话“牵涉到的神话人物有共工、相柳、颛顼、鲧、禹等许多大神,并且这些神话人物又构成了世代绵延的对立斗争,文献中对于水灾次数及严重后果的记载亦详尽而丰富”(《中国前期文化—心理研究》)。治理水患是先民们的重要任务。庄子在这一段话中两次说到北方之神的原因,大约便在于此。

彭祖之上及有虞、下及五伯,则说的是中国历史的进展,这是已经摆脱了狭隘氏族、部落眼界的华夏史了。傅说为商之贤相。宋为商后,而庄子为宋人。在写及从舜到春秋的历史时,特表一笔商族之荣光也。

需要补充说明的是,所谓“得之”,从字面上说,是从大化得之,其实是说发展出、演化出。“得之”,是一种文学性的说法。无论是宇宙和人文世界的形成,还是人文历史的发展,都是演化,就其汇总而言,乃大化之新体现。

庄子对此种演化的阐述有一点值得注意的是,维斗不忒、日月不息是置于人文肇始之后的,这似乎隐喻着自然的发现是同人文进程相一致的。而傅说之化为星而比于列星,则又将人事与天象织为一体,其实质乃在于构造一幅浑同人事与自然的神话宇宙图式。林希逸自然无法理解这一点,他说:“十三句之中,却以日、月、斗入其间,又以彭祖、傅说证诸其后,此是其笔端逾越规矩处,不可以圣贤之书律之。”(《南华真经口义》)日、月、斗是自然宇宙,入之于神话人物之中;而彭祖、傅说,一为长寿者,一为贤相,则又殿于诸神之后,在林希逸看来,类别的区划是不清楚的,反过来说,孔子不语怪、力、乱、神,圣贤之书当然不会有《庄》文的这种“淆乱”,此中的区别,正是神话意象思维与理性思维的不同。

这一层对于宇宙人文图式的勾画,其目的乃在于以浓墨重彩的笔调阐述大化的普遍性,这正是上一层所说大化的始初性与永恒性这一论旨之继续。严复谓此节为“《庄》文最无内心处,不必深加研究”,说明他根本不懂得这一节文字。庄子对于宇宙人文图式的勾画,其所体现的思维方式乃是神话思维的序化整合,何得如钱穆之所谓晚出?这一节文势汪洋飘洒,如万里洪涛澎湃恣肆,直下海门,颇有《齐物论》开头形容万窍怒号的笔意,陈鼓应之谓“疑是后人所加,亦无深意”,不仅在意义的探求上,而且在文风的辨认上,都是错误的。

(作者:王锺陵,系苏州大学教授)

用户登录

还没有账号?

立即注册