【红星新闻】这82万字里,藏着世人不知道的大熊猫

1984年的967.59元人民币、211斤粮票放在今天是个什么概念?而这是家住成都红墙巷10号的退休老人喻洁珍为抢救大熊猫所捐的款……与大熊猫有关的故事还有很多,它们对某些人而言弥足珍贵。

在大熊猫进入人类文明视野150年后,近日,国内首部、全球唯一一部以大熊猫为主要记述内容的特色志《四川省志·大熊猫志》(以下简称《大熊猫志》)面世。

这部由四川省地方志编纂委员会编纂、原四川省林业厅承编的特色专志,历时十二载,共计82万余字,揭开了大熊猫背后鲜为人知的故事。

10个故事,带你穿越大熊猫的前世今生

1、大熊猫的“家谱”要从2600万年前讲起

在大约2600万年前的渐新世,一个古食肉动物的祖先“类群”,分化成早期的似熊类和古浣熊类。早期的似熊类动物到中新世中晚期(距今900-800万年前),又分化出祖熊类和始熊猫。

始熊猫演化的一个旁支为郊熊类,分布于欧洲,到中新世晚期(距今300万年前)灭绝;它的主支则演化为大熊猫类,其中一种被称为大熊猫小种在更新世初期(距今250万年前)出现,并逐渐由食肉类动物演化为以食竹子为主的“素食”动物。

2、大熊猫的古名最先是鲁迅胞弟在散文中提出

大熊猫的古名,最先是鲁迅的胞弟周建人在1956年7月《人民日报》和当年中国作家协会选编的《散文小品选》中刊发他一篇题为《关于大熊猫》的散文中提出来的。

文章从去北京西郊动物园观看大熊猫展出,引申出大熊猫的古名。文章中写道:“《辞源》的编者、读书极广博的傅运森曾经对我说过,古时候所谓‘貔貅’,大概便是指这动物。”

中国古籍记载中,描述与大熊猫形态、习性相似的兽类还有不少,这种动物的古名和地方名多达20多个,而其中“貔貅”“貘”是最常出现的两个名字。

春秋时期的《诗经·大雅·韩奕》记有:“献其貔皮,赤豹黄罴”。形似大熊猫动物的图案,见于3000多年前西周时的貔貅旗,《礼记·曲礼上》记录着“前有挚兽,则载貔貅”之说。

3、熊猫名称源自名字“念反了”

“熊猫”名称的由来,众说纷纭,一种流行的说法是:1939年8月11日,从成都华西协合大学运送1只大熊猫到重庆北碚平民公园(后改为北碚公园)展出,这是中国国内首次展出的饲养大熊猫。

展出的标牌上分别用中、英文书写“猫熊”的学名和中文名:上排从左至右用英文横写猫熊学名,下排为了和外文的书写方式保持一致,亦从左至右用中文写上“猫熊”二字。

由于当时中文的书写习惯,读法都是从右至左,因此观众都将“猫熊”读成了“熊猫”。此后,“大熊猫”这一称谓便约定俗成,就此流传下来。

4、大熊猫也爱晒太阳

大熊猫害怕酷热而不惧寒冷,也从不冬眠。由于它们以高山竹类为食,而竹类又适宜温暖潮湿的气候,所以大熊猫习惯于在气温10℃左右、湿度在70%-80%的环境中栖息,再加上畏惧山谷风吹,它们长期生活在深山密林,故有“竹林隐士”之称。

另外即使到了严冬,它们也不以冰雪解渴,每天仍然坚持到流溪或未冻的泉源去饮水。大熊猫喜在沟尾平塘、山腰平塘和窝凼等处活动,其次是海拔较高、且较僻静的河谷地带。大熊猫还喜游荡于悬岩或斜坡或缓坡、小石包和小山脊等处,尤以冬春喜欢在这些地方晒太阳,故有“熊奔梁子”之说。

5、白天夜里都在吃吃睡睡

大熊猫没有明显的昼夜活动周期,每天的主要活动是采食和休息。它每天平均处于活动状态计14.2小时,占59.2%;不活动状态9.8小时,占40.1%,其中有1-2次、2-4小时或更长时间的睡眠。

活动概率最高是凌晨4-6点和下午4-7点,在上午8-9点和下午7点以后活动相对较少。另外随着季节的变化,大熊猫的活动时间也所不同。秋季平均每天活动最短约12.30小时,冬季最长约16.30小时,春夏介于之间。

↑图片来源:东方IC

6、大熊猫有“三难”——“有关爱情、有关亲情”

20世纪90年代之前,圈养雄性大熊猫正常自然发情、交配率低于10%,雌性约为50%,专家们称为大熊猫“发情难”。而雌性大熊猫一年仅有一次发情,高潮期1-2天,能产仔的母兽约为20%左右,专家们称为大熊猫“配种受孕难”。另外大熊猫一般一胎产一仔或二仔,偶有三胞胎的情况,但母兽每胎只养1只,育幼能力低下,因而幼仔存活率约占30%左右,造成“育幼成活难”。

1990年,林业部大熊猫工程办公室集中力量开展“三难”科技攻关。经过10多年的艰苦努力,“三难”技术难关被逐步攻克:90%的育龄雌性大熊猫均能正常发情;研究中心人工繁殖的所有育龄雄性大熊猫均能自然交配;大熊猫的人工育幼成活率快速提高到90%以上;同时还破解了人工饲养亚成体大熊猫死亡率高、生长发育不良的关键技术。

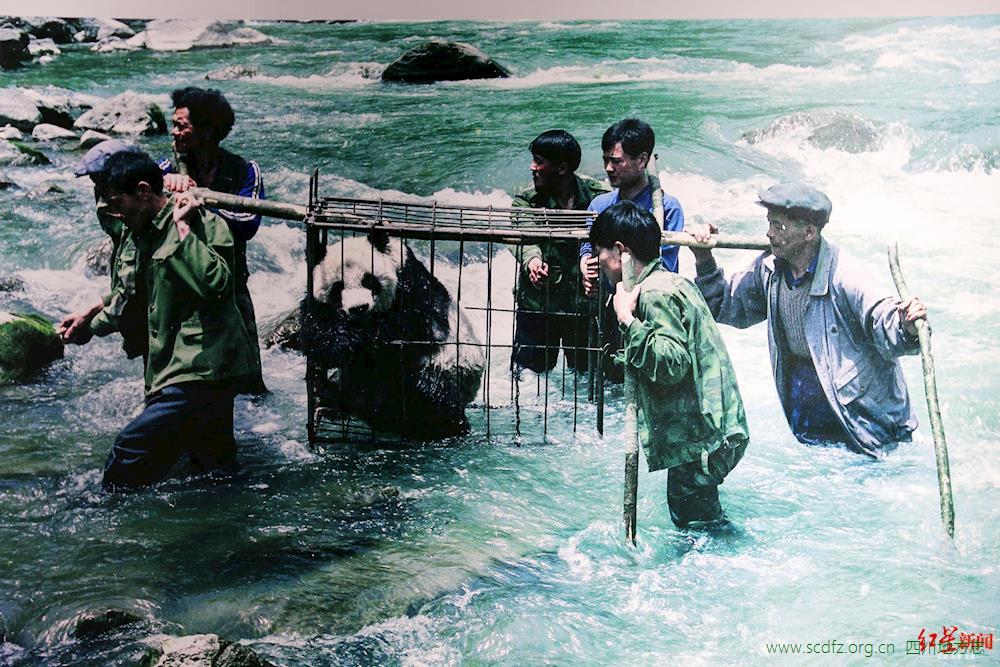

7、竹子开花 大熊猫死亡近百只

从1975年冬至1976年春末,大熊猫自然死亡数量达92只,其中四川58只,甘肃34只。大熊猫在野外正常情况下,差不多仅以竹子为食。而大熊猫集中分布区的岷山、邛崃山、大凉山、小凉山和秦岭山系,主要有冷箭竹和短锥玉山竹两种。

大熊猫特别喜食冷箭竹,而这种竹子,已开花枯死面积达95%以上,使大熊猫失去了主要的食物来源,而这也是大熊猫大量自然死亡的主要原因。至于大熊猫主食竹开花,是其生长发育规律所决定的,每隔几十年又会反复一次。1983年初夏开始,邛崃山、岷山等地又发生冷箭竹开花枯死,大熊猫再次遭受生存劫难。

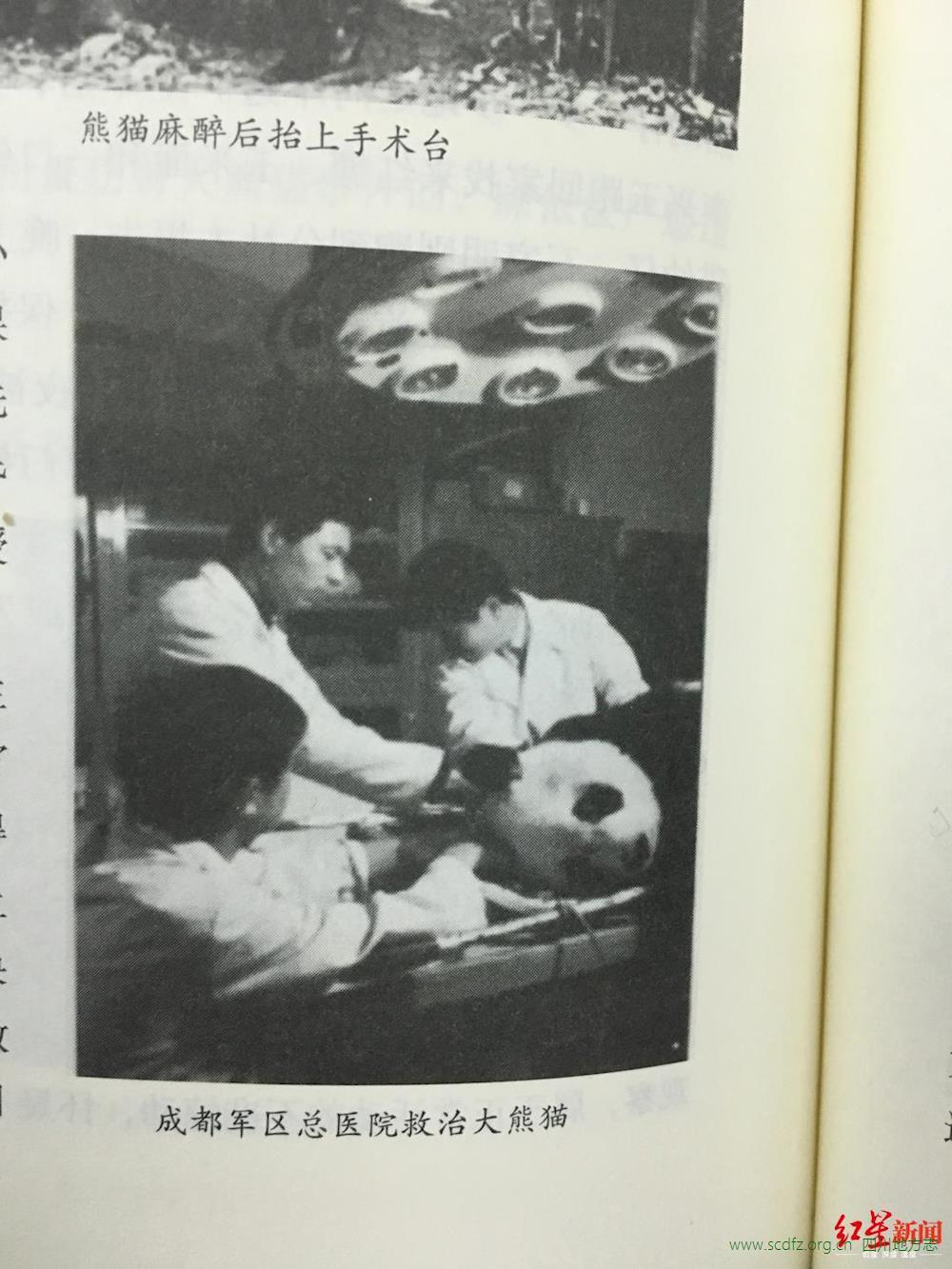

8、抢救熊猫 出动了成都军区总医院

1984年4月,成都军区总医院成立了由成都军区总医院医务部副主任宁文秀任组长,抽调17名技术骨干组成的抢救大熊猫小组。其中以主任医师、中心实验室主任曾祥元为组长的研究救治小组,先后会诊救治病饿伤残大熊猫50余只,治愈率达90%。

1988年,研究救治小组被中国野生动物保护协会、国家林业部授予“保护野生动物先进集体”称号,曾祥元被授予“保护大熊猫先进个人”称号。他们成功救治呼吸停止3个小时、昏迷休克25小时的大熊猫“苏苏”,被国内外专家认为是动物抢救史上的奇迹。

9、妇女跳进河里救熊猫,取名“巴斯”

1984年2月2日下午,宝兴县永富公社巴斯沟女社员李兴玉从山上捡柴回家,路过巴斯桥时,看到西河上游浅滩处有一只大熊猫幼仔在艰难地爬行,赶忙放下柴禾,跑去抢救。

随行的男孩石家明回家叫来他的母亲,他们将捆柴禾的绳子结起来,一头拴在河边的树权上,另一头拴在李兴玉的腰上。李兴玉跳进冰冷的河水里,抱起大熊猫幼仔一步一步地走向岸边。

上岸后,他们点燃柴火,让李兴玉和大熊猫幼仔烘烤。李兴玉跑回家找来红糖、玉米面和一口铝锅,在河边煮红糖面糊糊,一勺一勺地喂给大熊猫幼仔,石家明则跑到公社去报告。

晚上8点,宝兴县抢救大熊猫人员和公社负责人一起来到现场,将大熊猫幼仔送上汽车。临开车时,保护区的人员问,给大熊猫幼仔取个什么名字,李兴玉脱口而出,干脆叫“巴斯”。后来这只大熊猫当经过治疗养护,恢复了健康。

↑成都大熊猫繁育研究基地推出“回望1869——纪念大熊猫走向世界150周年”新春特展,图为展览上转移抢救大熊猫照片

10、全国捐款 一退休老人捐211斤粮票

家住成都市红墙巷10号的退休老人喻洁珍,被誉为大熊猫赈灾的“捐赠迷”。从1984年4月到1989年11月,她为抢救大熊猫共捐献967.59元人民币、211斤粮票。

1976年她退休后,每月工资23.7元;1979年11月份起,退休金增加到31.5元。1980年,街道办事处安排她守自来水,每月补贴她10元,两项合计月收入仅41.5元。每月除吃穿用开支外,喻洁珍余下来的钱都捐给了大熊猫:捐赠数额还随退休后收人的增加而增加。

↑成都大熊猫繁育研究基地推出“回望1869——纪念大熊猫走向世界150周年”新春特展,图为展览上捐款抢救大熊猫照片

到1984年年底,四川省野生动物保护协会共收到各类粮票28097.斤(粮票面额),其中全国粮票1932斤,四川省粮票19732.7斤;从1983年至1988年,省野生动物保护协会累计收到国内群众捐款461139元人民币。

红星新闻记者 林聪 内容摘自《四川省志·大熊猫志》 照片翻拍自《四川省志·大熊猫志》

(来源:红星新闻)