汪毅:《方志四川》四集电视纪录片-醇香世界(上)

【片头】片名:方志四川;

出品单位:四川省地方志工作办公室

【画面】九寨沟,黄龙,峨眉山,青城山,都江堰,乐山大佛,三星堆,武侯祠,大熊猫,川剧,川酒,川茶及其特色志;朱德,邓小平,郭沫若,巴金,张大千等人物及《四川省志·人物志》(特写);《四川省志》综合展示的社会、经济、科技等方面的画面;国家方志馆,中国国家图书馆方志馆(四川方志藏书),美国、日本有关大学图书馆(四川方志藏书),四川方志馆,《四川历代旧志提要》《四川历代旧志目录》《四川历代方志集成》《四川方志简编》《四川通志稿》,常璩、陈寿、司马相如、宋育仁等塑(画)像中推出片名“方志四川”

【片名】 醇香世界(上)

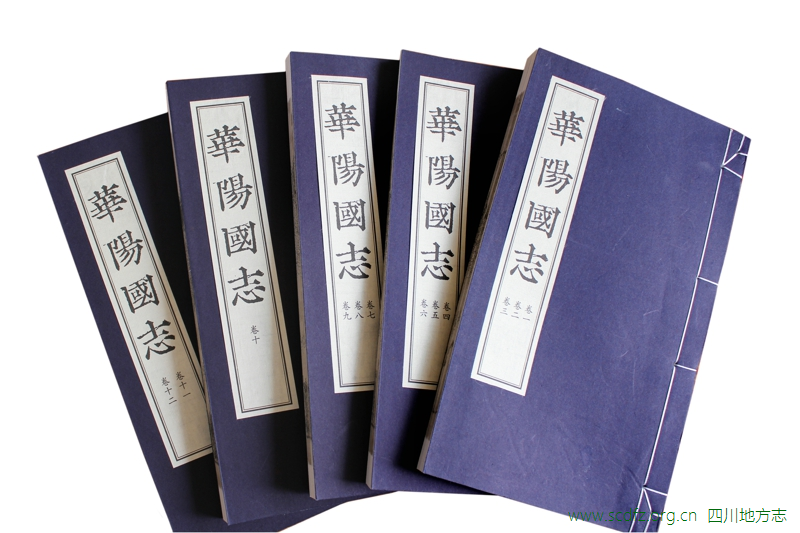

【画面】三星堆、金沙遗址及其盛酒器具,汉砖上的酿酒图,泸州酒窖洞藏及麒麟温酒器,剑南春万吨陶坛库,五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒生产线交替形成连绵的酒河,《华阳国志》(明嘉靖刻本、清嘉庆题襟馆刻本)、《四川通志》《四川盐法志》等旧志书、清代志书印版等(交替叠加),随酒河流淌而呈现一片诗情画意

【字幕】1949年10月1日前 巴蜀大地

【解说】

巴蜀大地,钟灵毓秀。郁郁葱葱的山林,翠绿着它的钟灵;蜿蜒奔腾的江河,流淌着它的毓秀。

巴蜀的先民,就是在这方生长着希望和美丽的土地上,耕耘着生活,种植着文明,收获着快乐,憧憬着未来,让历史教科书的一页又一页叠加着鲜活,让文明的植被一层又一层覆盖着厚重。

【画面】《四川历代旧志提要》《四川历代旧志目录》《四川历代方志集成(2辑)》《重修四川通志稿》《四川方志简编》(特写),若干旧方志(掠影)

【解说】

乔乔之木,必有其根;浩浩之水,必有其源。

浩瀚历史,必有记录;在国为史,在方为志。

故方志亦称地方志。其中的“方”,是指其一定的区域;其中的“志”,是指其特殊的记录,上自天文,下至地理,以及人们的种种活动都包括在内。它横陈百科,为“一邑之实录”“一方之全史”,是中华民族独有的一种地域文化载体,是打开中华文明之窗的一把钥匙。有关地域历史的诸多疑问,有关东方文化的若干密码,都可以在其中破译,甚至从中找到自己的根基,增强“我从哪里来”的底气。故自明代嘉靖以来,有“治天下者,以史为鉴;治郡国者,以志为鉴”之说。

“一邑之典章文物,皆系于志”。是的,四川方志堪称记录巴蜀文明发展史最结实的一环,也是巴蜀地情最重要的一章。

【画面】《中国地方志集成·四川府县志辑》《四川大学图书馆藏地方志目录》《四川大学图书馆馆藏珍稀四川地方志丛刊》《四川省地方志联合目录》等(掠影),李约瑟《中国科学技术史》中著名论断“古代罗马,乃至英国,都没有与中国地方志相比拟的地方文献”(红线标注)

【采访】四川省地方志工作办公室领导

地方志是一种独特的记忆方式。正是因为它记载了一个地方的天时、地利、人文,故魅力十足、神奇十分,印证了世界著名科技史学者、英国李约瑟先生的著名论断:“古代罗马,乃至英国,都没有与中国地方志相比拟的地方文献。”

【采访】胡昭曦 四川大学图书馆原馆长,教授

中国方志长达两千余年的发展,为后人流下了丰厚的文化遗产。据《中国地方志联合目录》统计,我国现存方志八千二百余种,十余万卷,几近中华古籍的十分之一,在中华文明宝库中熠熠生辉。

方志之所以成为“一方之全史”,是因为其分类科学所决定的。从疆(区)域划分而言,它分一统志(国志)、通志(省志)、郡县志(市、县志)等;从类型而言,它分若干专志,即山水志、风物志、祥异志、田赋志、碑碣志、兵防志、古迹志、人物志、名宦志、艺文志、杂类志等,以及有关的人物传。

【画面】北京文津街国家方志馆、中国社会科学院图书馆地方志收藏中心、国家方志馆“方志中国展览”、所藏旧志(掠影),浙江天一阁藏明代四川方志(特写),《四库全书》总目地理类序(掠影),梁启超《中国近三百年学术史》“最古之史,实为方志"(红线标注)、《蜀藏》舆地、方志编

【解说】

在中华文明发展史上,志书可谓奇葩一朵、心香一瓣。它的出现虽不极古,但颇有历史,代有记载。志书发轫之初,被称为地志、地记、图经等,所记载内容严格地说为“地理志”,故《周礼》有这样的记述:“誦训掌道方志以诏观事”“小史掌邦国之志”“外史掌四方之志”“职方氏掌天下之图”。

岁月沧桑,沧海桑田。这些志书虽然大都随风淡淡而去,但它依然不乏风雷过耳的回响轰鸣,让我们心灵一次又一次澎湃感动,让我们情感一次又一次掀动如潮,让我们感受其魅力和文明创造的不易。

我们四川先贤集体创作的《山海经》,便是其中伟大的一部。

【画面】《周礼》《春秋》《禹贡》《山海经》(掠影),《山海经》及汉代郑玄所注“志,记也,谓若鲁之《春秋》、晋之《乘》、楚之《梼扤》”等有关的记载在长江东逝中起伏,《周官·地官》“诵训掌道方志,以诏观事"、《周官·春官》”外史掌书外令,掌四方之志"(红线标注)

【采访】彭静中 文化学者

方志起源于古地理书和古国史及古舆图。"方志"一词最早见于《周礼》, 即“掌道方志,以昭观事”。这个“观事”便是方志最早的功能。

在追溯中国方志源流《周礼》《禹贡》《山海经》时,我们不能不格外地说到《山海经》,尽管《周官·春官》中有“外史掌书外令,掌四方之志”等记载。

《山海经》堪称中国先秦古籍中最为奇特的一部书。它奇在内容的博杂,几乎囊括了远古时候的一切,但突出体现的却是地理和神话传说。它还奇在成书的过程竟长达300年,也就是从战国初年到西汉初年。在此过程中,自然是“众手成书”。

《山海经》全书18卷,3万余字,记载了古代巴、蜀和楚国等邦国的地理状况和风土、民情、物产、祭祀巫医、神祇、怪异等内容。从其文风和所记山川位置的确切度去考察,不难发现它是我们古巴蜀(包括湖北)先贤所著。难怪,著名学者蒙文通有宏文论证。

【采访】马国栋 四川省地方志编纂委员会(后改为“四川省地方志工作办公室”,下同)原副处长,副编审

《山海经》对于方志形成的影响,是客观存在的。从体例看,《山海经》是按地域展开的一种“横向的记述”,这正是后世方志体例的主要特点;从内容看,主要记述各地山水地理、物产风俗等内容,只是在记述各地情况时附带记述巫术与神话传说等,仍然是以地理方面的内容为主,其地方情况多方面的记述,对方志的记述范围,不乏启发。

(请具体介绍《山海经》与四川)

【画面】

先秦蜀山川、人文(动画),蒙文通《略论<山海经>的写作时代与产生地域》《再论昆仑为天下之中》,“《山海经》以蜀为天下之中,蜀人书也”(特写)

【解说】

《山海经》虽称不上定型意义的志书,但却是最早的地志之一,可与《周礼》《春秋》《禹贡》相提并论。历来史家对其多有校注、校订、校正、补注、校释、笺疏、诠译等。今天,虽然我们无法对《山海经》的作者群作详尽考证,但能想象其成书的艰辛与“三百年间”著者的天马行空和人文情怀。

大江东逝,逝者如斯。《山海经》版本虽然如东逝流水,离我们渐行渐远,但仍波浪留痕,令我们因许多遐想而深深感慨:四川,中国方志的发源地之一。

【画面】四川方志馆、四川省图书馆、四川省档案馆、四川大学古籍所及图书馆旧志成果群、成都石室中学文翁塑像及《石室中学校志》关于文翁介绍、左思《蜀都赋》,《华阳国志》中“蜀学比于齐鲁”、《四川教育公报》(1925年第1期)发刊词“蜀学创自汉,世学京师者,比齐鲁焉”等(或掠影或特写或红线标注)

【解说】

四川为著述之林,人才济济,文章大雅,史有“文宗在蜀”之说。翻阅《汉书》时,我们便可以看到“蜀地学于京师者比齐鲁焉”的记载,即将四川在京的求学之风与诞生了圣人孔子和孟子的齐鲁相提并论。晋代赋家左思在《蜀都赋》中感慨:“江汉炳灵,世载其英。蔚若相如,皭若君平;王褒韡晔而秀发,扬雄含章而挺生。幽思绚道德,摛藻掞天庭。考四海而为俊,当中叶而擅名。”常璩在《华阳国志》卷三和卷十中更是热忱礼赞:“学徒鳞萃,蜀学比于齐鲁”“于是蜀学比于齐鲁”。明代何宇度亦说:“蜀之文人才士,每出,皆表仪一代,领袖百家”。当代文化学者于丹更是惊诧“自古名人皆入蜀,蜀中才子蜀外扬”的文化现象。

其实,当寻根溯源巴蜀史志,我们可以从中找到某些答案和其间的某些联系。对于四川人来说,如数家珍的除《山海经》之外,还有司马相如的《蜀本纪》、严君平的《蜀本纪》、扬雄的《蜀王本纪》《方言》、李尤的《蜀记》、谯周的《天文志》《灾异志》《蜀本纪》《三巴记》《地记》《成都异物志》《益州志》、陈寿的《三国志》《益都耆旧传》、常璩的《华阳国志》、袁休明的《巴蜀志》、曹学佺的《蜀中广记》等,可谓林林总总、蔚为大观,感动中国。虽然其中若干志书在历史进程中散佚和受损,但这并不影响我们曾经的拥有和对四川悠久修志历史的价值判断,以及对“文宗在蜀”概念的判断。

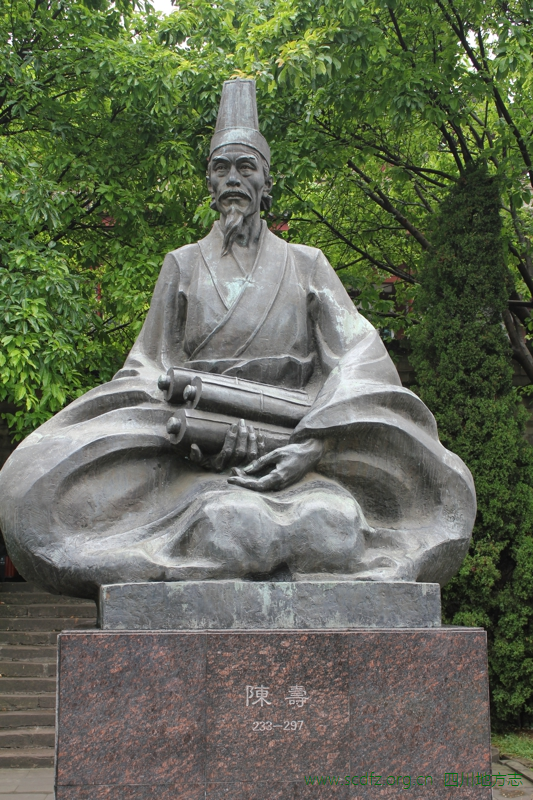

【画面】古顺庆府(动画),《方志百科全书》《南充市志·人物》《南充专区志略·人物传略》关于谯周、陈寿介绍(特写),谯周画像、陈寿塑像

【解说】

顺着时光的通道一路而下,我们欣喜地把目光聚焦在一部伟大的著作上,那就是陈寿的《三国志》。

【采访】夏建平 南充市地方志办公室主任,四川省地方志学会副会长

陈寿生于西晋巴西安汉,也就是今天的南充。他的经典之作便是《三国志》。

说到陈寿,自然会说到其授业解惑的老师:谯周。

谯周大名鼎鼎,是蜀国屈指可数的天文学家和史志学家,著有《雠国论》《定法训》《古史考》等百余篇文章,堪称一代饱学之士。谯周勤奋好学,其“诵读典籍,欣然独笑,以忘寝食”的故事,使我们的历史有了“谯周独笑”的典故。他所著的《三巴记》《益州志》《巴蜀异物志》等,被后世视为完备方志之雏形。这些志书尽管荡然无存,但我们从隋唐典籍著录中依然能看到它的“光焰万丈长”。难怪,他不仅走进《方志百科全书·方志人物》中,而且成为一号“种子选手”而翘楚方志人物界。

【画面】嘉陵江滔滔,春蚕吐丝,谯周授业解惑陈寿(情景再现)

【采访】夏建平

名师出高徒。陈寿一脉相承谯周,青出于蓝而胜于蓝。

陈寿少好学并有志于史学,曾撰《汉相诸葛亮集》而被皇帝封为著作郎,编修国史。

陈寿与谯周比肩而立,在《方志百科全书·方志人物》的排位是二号“种子选手”。他们是修志天空中的“双子座”,可以紧逼我们想象,想象太阳和月亮一齐款款走向我们,让我们看到日月同辉的一幕。这一幕何等神奇,何等祥瑞,何等瑰丽,何等精彩,何等惊心动魄!

(请讲谯周授志业并解惑陈寿的故事)

【解说】

是的,谯周与陈寿构筑了“一地两志家,志脉传后世”的精神文明丰碑。这座“丰碑”拔地而起,巍巍嘉陵江畔,是南充的骄傲、四川的骄傲,属于值得我们进一步讨论的文化现象。

【画面】襄阳隆中、成都武侯祠(掠影),诸葛亮(特写),清·乾隆《广安州志·艺文·奏疏》中《诸葛亮故事表》(红线标注)

【采访】夏建平

陈寿绝对是诸葛亮的超级粉丝。他任著作郎时,听说蜀丞相诸亮故事便奋笔写下了名篇《诸葛亮故事表》,以表达对诸葛亮这位智者的高山仰止之情。在清·乾隆《广安州志·艺文·奏疏》中,收录的第一篇文章便是此文。

由于陈寿致力研究“三国”,成为历史上的"三国通",撰有《三国志》65篇,故《晋书·陈寿传》评价说:“善叙事,有良史之才”。

【画面】万卷楼,《旧唐书》介绍万卷楼(特写),《南充专区志略·名胜古迹》介绍万卷楼(特写):万卷楼在南充市西山甘露寺岩上,是陈寿读书、著书处。旧唐书说“万卷楼”在南充县西果山上,可见楼修筑在唐代以前。陈寿是西晋时(260年左右)南充人,所著《三国志》和司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔的《后汉书》齐号,号称“四史”。他是我国历史上有名的文史学家,所以历代对他在家乡读书的地方都很尊重。甘露寺在万卷楼下面,是唐代为陈寿而添修的。寺后便是有名的果山。

【采访】夏建平

万卷楼颇有名响,《旧唐书》中便有记载。

今天,我们登楼临风,让满满思绪穿越时空隧道以对接千年往事,以叩问一路走来的历史,真的是感慨万千。

万卷楼的修建,也是我们的感慨之一。它体现了人们对陈寿这位良史之才的敬重,更体现了后人对历史的敬畏。

(请其讲述陈寿著述《三国志》的故事)

【解说】

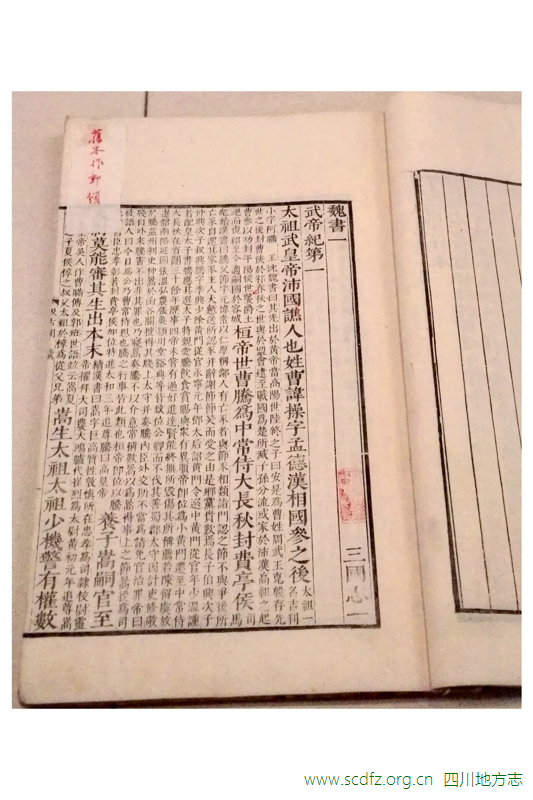

陈寿所著《三国志》分《魏书》《蜀书》《吴书》,重点叙述了东汉末和三国时代的历史,为纪传体史学名著,史学界将此与《史记》《汉书》《后汉书》合称“四史”。至北宋咸平六年即1003年,魏蜀吴三书合而为一,始改《三国志》,一直至今。

【画面】《三国志》(明万历年间南京国子监刻本、斐松之注刻本等)(叠加)

【解说】

《三国志》虽然以志命名,但却主要是写史。从志的角度考察,其影响虽不及之后的《华阳国志》,但它却因是罗贯中创作《三国演义》的母本而蜚声华夏。

《三国演义》的主题曲《滚滚长江东逝水》,人们耳熟能详;罗贯中笔下蜀国的刘(备)、关(羽)、张(飞),人们津津乐道。其实,这若干史事皆源自《三国志》,只是罗贯中将它演义化了,产生出许许多多的故事并流传下来。

【画面】《三国志·蜀志》(特写),武侯祠,《武侯祠志》,诸葛亮塑像、三义庙

【解说】

陈寿完成《三国志》用时长达10年之久,可谓“十年磨一剑”。其中,《蜀书》内容说的就是四川的事。

在书中,陈寿表现出对品题人物的浓厚兴趣。他认为,刘备是英雄,诸葛亮是奇才,关羽、张飞是虎臣。由此,万世师表的诸葛亮名垂宇宙,让人高山仰止;刘、关、张的英雄故事丰富了《三国演义》的想象,让四川成为三国文化的重要一章而使人们津津乐道。自然,《三国志》这部古籍广为流布,影响后世。

【画面】崇州常璩广场、常璩塑像

【解说】

当时光老人步履蹒跚,从西晋走到东晋,一部不以地名而以“国”命名的志书诞生了,而且与巴蜀攸关。它,就是常璩的《华阳国志》。

【画面】《四川方志简便》《四川省志·人物志》《崇州市志·人物》关于常璩介绍(特写及红线标注)

【采访】张伯龄 成都崇州市地方志办公室原主任,副编审

常璩,他的名字雷响巴蜀大地,震撼方志中国,让方志的天空弥漫微醺,具有五粮佳酿的绵长醇香。

“如鉴如衡千秋笔,求真求是百代师”。常璩,一代志家之独唱。对这位乡贤,这位志写春秋的尊者,家乡人心存敬仰,崇州市政府在城市街头修建了常璩广场,塑起了巍巍铜像,供人们相思缅怀。

(请其讲述修建常璩广场、塑常璩铜像的故事)

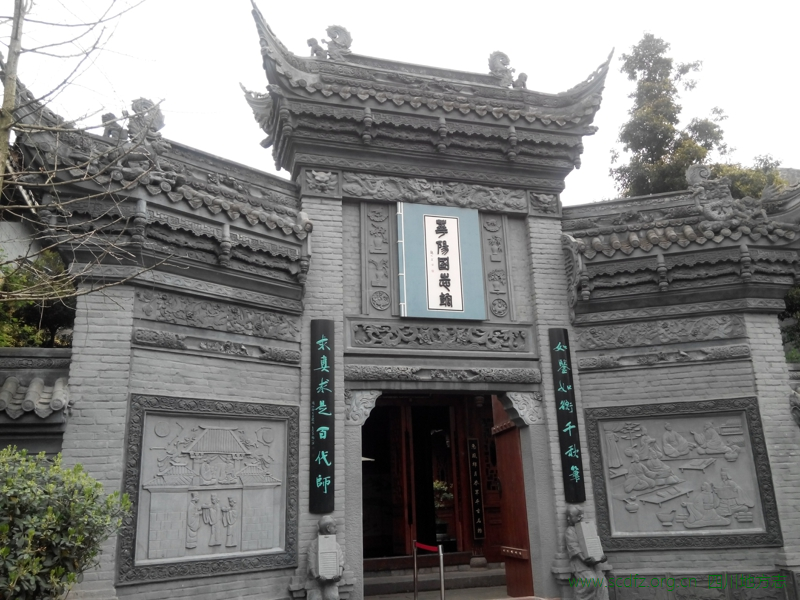

【画面】崇州街子古镇,华阳国志馆,常璩铜像,《华阳国志》

【采访】张伯龄

常璩是中国志坛最有讨论意义的志家之一。为了更好地研究这位志家,家乡人不仅重印出版了《华阳国志》,而且还在崇州江源修建了“肇志堂”、在街子古镇修建了华阳国志馆。在这里,我们能感受到中国方志的气息,能感慨中国方志奇葩的娇艳。

【画面】崇州江源镇,江水东流,茶园;“肇志堂”特写,黄剑华手执《<华阳国志>故事新解》在江源,《<华阳国志>故事新解》(特写)

【解说】

江源,是一个地理感十足的地名。或许是天人感应,注定了这方土地可以催生一个名垂千古的方志学家。因此,当踱步在常璩童年和少年生活的地方,我们品评的一个主题便是:江源,你铸就了一代志家常璩的秉性;江源,你为方志四川流传了一个又一个美丽的故事;江源,你默默承载了方志中国的精华。

【采访】黄剑华 历史文化学者,研究馆员

(请其讲述常璩自幼喜读古籍和影响常璩立志做志家的故事以及《华阳国志》与国学)

【画面】晋代成都(动画),常璩纂修《华阳国志》,华阳国志馆“抄志坊”(情景再现),《华阳国志》(掠影)

【采访】张伯龄

在历史上,并无“华阳国”建置。《华阳国志》中的“华阳”,其实是一个地理、区域概念,即指华山之南的古巴蜀等区域。

《华阳国志》原名《华阳国记》,计12卷,附录一卷,记事始于上古,述及巴、蜀、南中、汉中等地;记人有公孙述、刘二牧、蜀汉先后二祖等的兴废嬗替。内容涵盖了西汉以来梁州、益州(今成都)、宁州的地理、人物史料等,形式涵盖了地理志、人物传,堪称记载蜀汉及晋代史最为翔实的志书。自然,这一部非常重要的地方志书,成为研究古代巴蜀人文历史学者的案头必备。

【解说】

著立华阳,名满志坛。在中国修志史上,常璩堪称才高八斗、学富五车。他的至伟贡献在于:以如椽之笔,为方志中国留下了一笔富可敌国的财富——《华阳国志》。该著肯定了“蜀学比于齐鲁”,佐证了“文宗在蜀”的概念。多年来,对它的研究云卷云舒,成果累尺。

【画面】《华阳国志·巴志》《华阳国志·蜀志》《华阳国志·后贤志》(特写),任乃强《<华阳国志>校补图注》,刘琳《<华阳国志>校注》,汪启明、赵静《华阳国志<译注>》,刘重来《常璩与<华阳国志>》,刘重来、徐适端主编《<华阳国志>研究》,黄剑华《<华阳国志>故事新解》等版本,葛剑雄《史志瑰宝——巴蜀之光》等文章,华阳国志馆历代名家对《华阳国志》论述(特写),《百年<华阳国志>研究论集》《百年<华阳国志>研究论著目录》(掠影)

【采访】刘 琳 四川大学教授

(请其介绍《华阳国志》内容和研究情况,详见刘重来、徐适端主编《<华阳国志>研究》一书)

【画面】《华阳国志》序方志功能“达道义,章法戒,通今古,表功勋,旌贤能”(红线标注)

【解说】

“问渠那得清如许,为有源头活水来”。“达道义,章法戒,通今古,表功勋,旌贤能”这15个字,今天看来不足为奇,但它的含金量颇高,阐释了方志的功能,堪称方志理论的源头。它的提出具有划时代意义,成为《华阳国志》享有“中国方志初祖”“中国方志之王”盛誉的理由之一。

《华阳国志》的内容以历史、地理、人物为经,其体裁以地理志、编年史、人物为纬,体例近乎完备,开中国方志先河,产生了极大影响,意义诚如《红楼梦》之于古典文学,《史记》之于传统史学,《水经注》之于古代地学。

《华阳国志》不仅备受历代史(志)家的推崇,而且促进了中华修志文明的代代赓续,堪称中国传统文化的经典之一。

【画面】《华阳国志》(明清民国版本)(掠影)

【解说】

《华阳国志》历来为人们所倚重。自成书以来,自宋代始便有两种木刻刊板印行,明清至民国计有19种,足见其影响和地位。遗憾的是,宋本《华阳国志》因兵燹荼毒而化为灰烬。尽管如此,其版本数量亦非其他古籍所能及。

【画面】崇州街子古镇,字库塔刹

【解说】

也许是对常璩的尊崇,也许是对《华阳国志》的敬畏,常璩故乡的乡亲不仅追寻“敬惜字纸”之风,而且张扬“惜字得福”之说。他们以佛塔为基本形制,在街子古镇修筑了状为六角的五级攒尖楼阁字库,以收存先贤字纸。该塔平地而起,镂空雕塑,为川西地区仅存的精美字库。在这里,我们遐想万千:或许常璩《华阳国志》的存稿就存于此,还有倾注他心血而被焚烧的一次又一次勾勾了了的草稿;在这里,我们心潮逐浪,感慨文明一路走来的步履蹒。

【画面】现代成都,都江堰,成都市地方志办公室,《华阳国志》(重印清嘉庆题襟馆版本)及傅勇林序言(特写)

【解说】

通过《华阳国志》,我们解读到天府之国成都与巴蜀若干细节的密码,特别是对于李冰修都江堰、凿离堆、穿成都二江之事。

正是因为这部志书,让因都江堰水利工程灌溉而不知饥馑的天府之国成都以及西南的地理才得以更好地传播于外,甚至使都江堰成为今天的著名景点。故作为常璩故乡的成都,作为市政府地方志工作机构的成都市地方志办公室,自然对《华阳国志》情有独钟,拓展有序。

【画面】中国·成都首届《华阳国志》学术研讨会暨《蜀藏》首发式(视频截屏)

【采访】成都市地方志编纂委员会领导

成都有一本杂志叫《读城》。当说到从来源文献读成都这座城市的历史时,人们会谈到一个观点,那就是从《华阳国志》读起。

《华阳国志》详细记载了成都为古巴蜀地区中心这一事实的风土人情、城市变迁及政治、经济、文化等方面的内容。由此,重印《华阳国志》的意义,在于通过它穿越时空隧道,寻觅到现代成都发展的轨迹,提升城市文明内涵。当然,也是为了纪念这位造福成都的先贤。

(请其介绍现代成都与《华阳国志》的联系,以及《华阳国志》古籍刊本重印意义)

【画面】成都琴台路,司马相如塑像,驷马桥

【采访】谭继和 四川省历史学会会长,《四川省志》审核委员会成员,教授

在浩瀚的四川志书中,颇令人感慨的还有汉代司马相如著的《蜀本纪》。这一部书应该是四川的第一部通志,可惜散佚殆尽。今天,虽然我们已无法目睹到这位大赋家的春秋手笔,但仍能想象它的精彩。

【采访】胡昭曦

唐代四川修纂的主要是图经,但均散佚,仅在部分古籍中存录,如《嘉州图经》《雅州图经》《丹棱图经》《新津县图经》等。

【画面】《元和郡县志》《长安志》《太平寰宇记》《临安志》(掠影)

【采访】马国栋

如果说志书的雏形在唐代仍以地理志为主,以《元和郡县图志》为代表;那么宋代却是方志的定型期,颇具代表的当推北宋和南宋时分别所编的《长安志》和《临安志》。前者,堪称最早的古都志,着重记述了唐代旧都,并上溯汉以来长安及其附属县的情况。后者,各方面都合于之后志书的条件:一是一个地方的天时地理人文的记录;二是题名标出一个地方,名称确定志;三是所谓官修,即由地方政府所修,也就是我们常说的 “官书”, 颇能体现“治郡国者,以志为鉴”的传统。

【画面】《广陵志》及其序言:“存史、资治、教化”(特写)

【解说】

志书定型的标志之一,在于对方志功能理论的定位和编修方法的提出,以及出版了一批诸如《长安志》《吴郡志》《广陵志》《新安志》《宝庆四明志》《咸淳临安志》等有音响的志书。

在《广陵志·序》中,宋代郑兴裔就志书的功能提出了“存史、资治、教化”之说。明清以后,普遍将志书功能解释为“资治、存史、教化”,即以资治居首 。

南宋景定年间,周应合在所纂《景定建康志》中,提出“定凡例,分事任,广搜访,详参订”的编修方法,沿用至今。

【采访】王嘉陵 四川省图书馆原副馆长,研究馆员

到了宋代,特别是南宋,方志体例从未定型发展到较为完备的确立,一时官修志书风生水起,渐成主流。

至于宋代四川所修的志书,如《成都志》《南平志》《涪陵志》《富顺志》《广安志》《长宁志》《夔州志》《嘉定志》及诸如《剑州图经》《普州图经》等,皆已散失,只能在其他文献著录中目睹它们的身影了。

【画面】北京元大都城垣遗址、元代城墙,北海,蒙古铁骑,《大元大一统志》目录(特写)(教育部第二次全国美术展览会展品目录及封面,1937年4月版)

【解说】

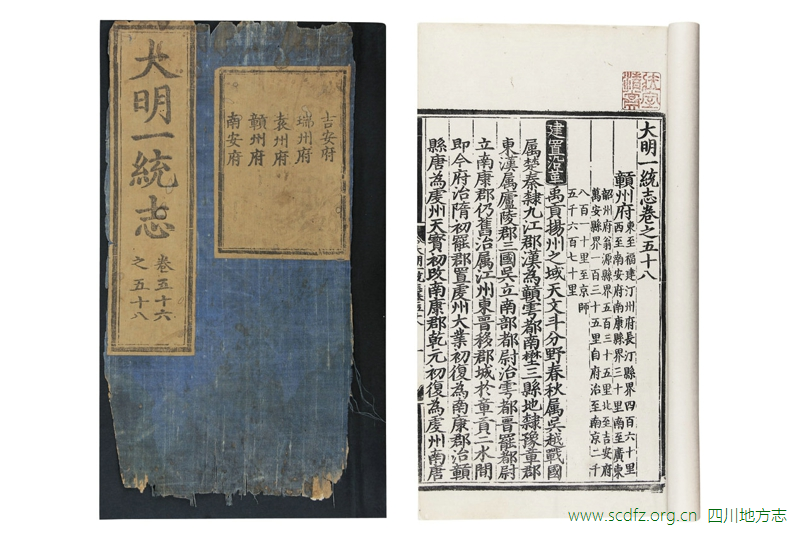

四川在元代的修志不多,其因是四川抗元激烈,亦源于纳入元朝版图很晚。然而,为记录日益扩大的疆域版图,体现国家意志和官修权威,元代雄心勃勃编修了《大元大一统志》。

【采访】滕伟明 历史文化学者,研究员

所谓“一统志”,即封建王朝由官方组织编纂、审定认可并发行的地理类志书。

说到一统志,不能不说到元世祖忽必烈。这位一代天骄成吉思汗的后裔,执政时间长达31年,为元代历任皇帝之最。他不仅能征善战,识得“弯弓射大雕”,而且文心志胆,竟于至元二十二年,也就是1286年准奏命编纂《大元大一统志》,将之前汉族郡县修地方志上升到国家层面的修志,开了中国编纂一统志的先河。

【解说】

《大元大一统志》规模宏大,堪称元代文化的主要成就之一。虽然历经沧桑,《大元一统志》几近散佚,但却体现了国家意志,影响了明、清两代所编修的一统志,而且促进了各省通志和郡县志的编纂,体现了志书官修的重大特点,使明代逐步形成“今天下自国史外,郡县莫不有志”的格局。

【画面】北京明、清古城墙,《大明一统志》目录(特写)及万寿堂刻本,明永乐十年(1413)、十六年(1418)分别颁降的《修志凡例》《纂修志书凡例》

【解说】

在“明朝那些事儿”中,值得一提的是永乐十年,也就是1413年,明成祖朱棣颁降了一道圣旨:《修志凡例》(16条)。6年之后,这位皇帝又降旨一道,即由朝廷颁布《纂修志书凡例》。

一统志而下,能涵盖一个广阔区域的志书,却要推明代正德、嘉靖、万历年间所刻印的《四川总志》。

【画面】明代的成都(动画),《四川总志》《四川通志》等著作书影和论文

【采访】王嘉陵

(请其介绍明代四川志书的编纂情况和特点,重点介绍明永乐十年颁降的《修志凡例》、明正德十三年刻印的《四川总志》,略介绍明天启元年的《成都府志》刻本)

【解说】

明代数度纂修《四川总志》,存刻本多种。一是熊相领衔纂修的《四川总志》,计37卷,明正德十三年(1518)刻本暨嘉靖增补本。它虽然不乏局限,但却是第一部以“四川”冠名的方志。一是刘大谟、杨慎等修,王元正等纂,周复俊、崔廷槐重编的《四川总志》,计80卷,明嘉靖二十四年(1545)刻本。该刻本尤重艺文,附有的《全蜀艺文志》竟达63卷。一是虞怀忠等修、郭棐等纂的《四川总志》,计34卷,明万历九年(1581)刻本。一是吴之皞修、杜应芳等纂的《四川总志》,计36卷,明万历四十七年(1619)刻本。

【画面】《泸州志》《蓬州志》《嘉州志》《内江县志》等

【采访】彭静中

明代纂修的州县志甚多,历历可数,甚至一些州、县志多次纂修,如《嘉州志》作为州志,创造了4修的纪录;《内江县志》作为县志,创出了6修的纪录,对后世不乏影响。

(请其介绍明代四川州、县志编修的情况及相关故事)

【画面】康(熙)乾(隆)盛世(情景再现),中国国家博物馆《乾隆南巡图》长卷数字展示(截屏)及图卷乾隆诗“省方设教”(红线标注),《大清一统志》

【解说】

清代的康(熙)乾(隆)时期,史称盛世。特别是康乾二帝的六次南巡,省方问俗,察吏安民,阅武视文,祭祀山川先贤,促进了地方修志的高潮迭起,创修、新修、重修、增修、续修一时五彩纷呈,体现了一个帝国的豪迈气派。

有文韬武略之称的康熙帝,执掌天下61年,为清代皇帝之最。他算得上大气派、大手笔,竟诏令天下纂修《大清一统志》。

雍正皇帝虽然一统江山社稷只有13年,但在倡导修志方面却不逊其父康熙。为加快编修《大清一统志》的进度,他不惜檄催天下。他还诏令督修省志,甚至编修郡(州)县志,并要求各地设通志局,算得上盛极一时。

为永固江山,嘉庆皇帝亦不输先帝,敕令修《大清一统志》。

这就是历史上所说的清康熙、雍正(包括乾隆在内)、嘉庆三朝三修《大清一统志》。

【画面】《山西通志》(明嘉靖版本)“治天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴”(红线标注),《四川总志》(清康熙版本)“夫省志仅一方之言,其重至与国史等”(红线标注)

【解说】

正是清代三修《大清一统志》的结果,执政者对地方志资政的认知产生了飞跃,不仅作“知天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴”的理性思考,而且阐述了治天下与治郡国的不二法宝,甚至将编修省志的重要性与国史等同起来,使修志的意义有了前所未有的升华。

【画面】《四川总志》(清康熙版本)、《四川通志》(清雍正版本)、《四库全书》(清乾隆版本),《四川总志·序》“皇上御宇十有一载,武烈既昭,文德四洽,爰俞阁臣请肇修一统志,诏下督抚诸臣修各省通志以进。而蜀志适以是时告成,故达于御也,于诸省最先”(标注红线)(见《清代方志序跋汇编 通志卷》,上海古籍出版社,2014.9)

【采访】谭继和

正是因为康熙、雍正、嘉庆敕令三修《大清一统志》以光一代文治,也正是地方官“治郡国者以志为鉴”“夫省志仅一方之言,其重至与国史等”等的高调提出,加之“方志备国史取裁”,全国各地普修志书如同雨后春笋。清代纂修的《四川总志》或《四川通志》便是在这种背景下进行的。

清代所说的《四川总志》或《四川通志》,也就是今天我们的“四川省志”。其刻本多姿多彩,算得上百花争妍。著名者,一是蔡毓荣等修,钱受祺等纂的《四川总志》,计36卷,清康熙十二年(1673年)刻本。该志不仅开清代修四川省志先河,而且为诸省最先,即康熙皇帝准奏肇修一统志并诏令天下各修省志以完善一统志时,《四川总志》已大功告成,可谓打了一个“提前量”走在了各省之前。还值得一提的是,该志名亦沿袭了明代的“四川省志”。一是黄廷桂等修,张晋生等纂的《四川通志》,计47卷,清雍正十一年(1733)刻本。该志以“通志”为名,不仅是四川第一部通志(省志),而且还有乾隆元年(1736)的补版增刻本和乾隆年间的《四库全书》本。

【画面】四川省档案馆(空镜),清嘉庆《四川通志》(特写),目录(翻动)

【采访】滕伟明

这部《四川通志》是清代嘉庆年间由常明等修,杨芳灿、谭光祜等纂的,计226卷,其中卷首22卷,卷之204卷,于嘉庆二十一年(1816)刻。

卷首内容为:圣训。卷之内容分:天文志、舆地志(包括建制沿革、疆域、山川、江源、堤堰、公署、关隘、津梁、祠庙、寺观、陵墓、古迹、金石、风俗等)、食货志(包括贡赋、户口、徭役、政权、盐法、钱法、仓储、蠲赈、物产、学校、书院、祀典等)、武备志(包括兵制、驿传、边防、土司等)、职官志(包括题名、政绩、忠节、杂传等)、选举志(包括进士、举人、贡生、封荫等)、人物志(包括忠节、孝友、隐逸、行谊、流寓、艺术、先释、烈女、淑女、义烈、贞孝、杂传等)、经籍志、纪事志、西域志、杂类志(纪闻、外纪、辨伪)。

【画面】《四川通志》(清·嘉庆版)杂类志“辨讹”(特写)

【采访】马国栋

《四川通志》杂类志“辨讹”的设置颇有意思,就是纠正前志记载的谬错,其例颇多(请举一二例)。由此可见,志家实事求是的态度和巧妙的表现方法,对于我们第二轮修志“四部曲”的续、补、纠、创中的“纠”是有借鉴意义的。

【采访】四川省地方志工作办公室领导

《四川通志》刻本卷帙浩繁,体量堪称四川古代所修通志的“航母”。由于民国时期四川没有修成具有规模和体系的通志,故这部清代嘉庆年间所修的《四川通志》,堪称四川古代通志的集大成者。

【解说】

这部《四川通志》被广泛收藏,具有讨论意义。如果说1840年鸦片战争英帝国主义的坚船利炮打开了中国国门,改变了中国两千多年封建社会的形态,使之进入半封建、半殖民地社会;那么可以说,鸦片战争之前的清嘉庆年间所刻的《四川通志》是四川在封建社会形态下的一部最完整、最具代表性、最有意义的通志。

【画面】各种府(州)、县志、乡志、湖山志、寺庙志等(叠加),清代修志程序图,清代四川编修地方志统计表,清嘉庆《营山县志·序》“一统志为天子之志,通志为封疆大臣之志,县志为县令之志,借志以察吏治,恤民隐,问民疾苦”(红线标注),清乾隆《射洪县志·序》“安民之方,莫先富、教;而所以富之教之者,则详于志书”(红线标注)

【解说】

解读清代修志的特点:一统志与省、市(府、厅、州)、县志同修,即中央与地方互动,构成了足以体现一个帝国魄力的修志格局。之所以如此,是因为志书定位是官书,,与政体攸关,即一统志是皇帝的志书,通志是封疆大吏的志书,县志是县太爷的志书。其功能的解读则是:“察吏治,恤民隐,问民疾苦”以及造福一方、教化一方。可见志书在各级统治者心中的地位何其重要。如此到位的认识,就不难清楚为什么清代修志胜于前朝而创造了古代修志的最高纪录。

除修通志,四川清代府(州、厅)、县志的编修也呈奔腾之势。特别是县志,自康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪一路走来连绵不断,甚至若干府(州)县在不同时期有不同的版本,如眉州(今眉山市),如罗江县、仁寿县、洪雅县,等等。一不经意,清代四川竟修成477种志书,为全国5685种的十二分之一,成为领跑全国的冠军。

【画面】《四川盐法志》(40卷)(掠影),《四川盐法志》纂辑职名丁宝桢(特写),丁宝桢照片

【解说】

在幸存的志书中,如果喻清嘉庆版的《四川通志》为“史家之独唱”,那么清光绪版的《四川盐法志》便说得上是“无韵之离骚”了。该志40卷,印刷精致程度胜于《四川通志》。其策划、总纂者便是丁宝桢。

【画面】《四川省志·川菜志》宫保鸡丁记述(特写),“舌尖上的中国”宫保鸡丁特写,街头巷尾餐馆菜谱“宫保鸡丁”(掠影),默克尔在成都做“宫保鸡丁”(掠影)

【采访】李新 四川省饮食协会秘书长,《四川省志·川菜志》主编

说到丁宝桢,人们也许不知道。至于他总纂《四川盐法志》的事,知道者更是寥寥无几。但如果说到“宫保鸡丁”,那就是家喻户晓,甚至津津乐道了,因为它足可以使我们味蕾绽放。“德国一姐”即德国总理默克尔学烹饪于成都,所做中国菜肴便是宫保鸡丁。的确,宫保鸡丁不仅是中国人舌尖上的美味,也是友邦人士舌尖上的佳肴。宫保鸡丁还有一个脍炙人口的故事。

丁宝桢是贵州人,曾被钦点为“太子少保”。少保亦称宫保,即朝廷内臣。丁宝桢善烹饪鸡丁,加上“丁宫保”的良好政声,“宫保鸡丁”这道菜便在坊间广为流行并至今风靡全国。

(请其简述“宫保鸡丁”来历的故事)

【解说】

就是这位创下“宫保鸡丁”品牌的四川总督丁宝桢,他除了留下“刚廉有威,清绝一世”与“中兴名臣”的口碑,还留下了光耀志坛的《四川盐法志》。

【画面】自贡盐业历史博物馆,东汉盐井画像砖,《四川省志·盐业志》《自贡盐业史志》《自贡市志》《自流井区志》《富顺县志》关于川盐介绍(特写)

【解说】

四川井盐历史悠久,丰富的资源和优秀的开采工艺闻名于世。特别是川南自贡,有“千年盐都”之称。在两千多年盐业历史的进程中,它历经因盐设镇、因盐设县、因盐设市的发展,创造了政区建设的奇迹。

特别是清初,陕西、山西商人介入川盐的外运,一时竟有“三秦客友,运榷黔滇,连樯万艘,出没于穹濆窊桑之内”的繁荣情景。那时的盐商可谓比比皆是,仅1850年至1877年期间,自贡的盐商便有达1700名之多。他们积累了惊人的财富,甚至骄奢淫逸而一发不可收。

【画面】自贡西秦会馆,自贡盐商宅邸,盐场遗迹,盐商,《中华盐都历史建筑》(掠影)

【解说】

凿井取卤,熬盐取财。在封建社会,盐税往往是仅次于田赋的主要财政收入,故历来被统治者所控制。早在汉武帝执政时,便对盐的产、运、销施行专卖。到了清宣统年间,四川盐税总额竟超过田赋征收总额630万两银而居百税之首。

盐丰厚的税利,乃至商业资本的运作,自然为不法经营者和贪诈者所追逐。其间,百弊竟生,一时达到骇人听闻的地步。贪腐与反贪腐,垄断与反垄断,不法官商勾结与朝廷的博弈风生水起。

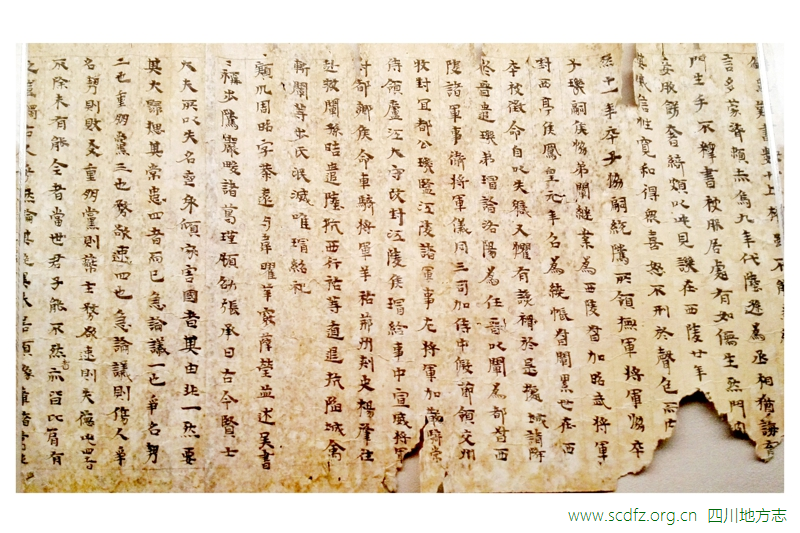

【画面】《四川总督丁宝桢片》《四川总督丁宝桢谨》

【解说】

以志记法,以法治盐。这既是丁宝桢总纂《四川盐法志》的初衷,亦是他资政——亮剑盐务改革、维护盐业秩序的举措,即把官商合谋的不法权力关进盐法志所规定的笼子里。

《四川盐法志》编修的意义还在于:丁宝桢这位朝廷内臣——太子少保并身居兵部尚书、都察院右都御史等高位的四川总督,开了总纂志书的先河。

志稿纂辑后,丁宝桢专门向皇太后和皇帝陛下作了呈报并经皇上批准。这让我们不得不感慨《四川盐法志》的权威性和重要性,更感慨丁宝桢的法制思想和修志理念所放射出的时代光辉。

是的,《四川盐法志》凸显了丁宝桢这位有识之士、有为之官强烈的法制意识和修志意识。

【画面】《四川盐法志》纂辑职名、目录、征引书目与《四川盐法志·井盐图说》(掠影)

【解说】

《四川盐法志》虽然是一部行业志,但它集盐法之大成,堪称“盐务省份必不可少之书”。

较之其他志书,《四川盐法志》可谓一部通天并体现国家意志的志书,即有圣谕、蠲恤诏、敕、圣制。

《四川盐法志》还是一部组织严密、旁征博引、编排科学、内容丰富的志书。其组织分工有序,不仅设志书总纂,还设提调、编辑、校定、检校、采访、缮写、绘图、督梓等职;其征引书目广泛,包括圣训、朱批谕旨、钦定史、书、舆表、通典、通志、通考、名臣传、会典以及《周礼》以降的断代史书与资治通鉴、大清律例、数省的盐法志等103种;其目录设:上谕、奏疏、表文、职名、凡例、征引书目、目录。

【画面】《四川盐法志》目录特写:全志40卷(不含卷首),卷首:圣谕、蠲恤诏、敕、圣制;卷一:井厂图;卷二:井盐图说;卷三:器具图说;卷四:沿革(上);卷五:沿革(下);卷六:行盐疆域图、长江运道图;卷七:本省计岸、本省行盐道里表;卷八:湖北八州县计岸、八州县行盐道里表;卷九:云南二府一州边岸、二府一州行盐道里表;卷十:贵州省边岸、贵州省行盐道里表;卷十一:济楚(上)、卷十二:济楚(下);卷十三:官运(上);卷十四:官运(下);卷十五:水利;卷十六:颁引;卷十七:配引表;卷十八:积引;卷十九:各票;卷二十:井课、引税、羡余;卷二十一:榷额统表;卷二十二:纳解、归丁;卷二十三:积欠;卷二十四:票厘;卷二十五:商捐;卷二十六:经费;卷二十七:盐官表(一);卷二十八:盐官表(二);卷二十九:盐官表(三);卷三十:盐官表(四);卷三十一:公廨、局卡;卷三十二:编甲;卷三十三:关隘;卷三十四:各岸缉私;卷三十五:吏部考成;卷三十六:户部盐法;卷三十七:兵部绿营处分例;卷三十八:刑部律例:卷三十九:纪事(上);卷四十:纪事(下)

【解说】

《四川盐法志》分类严谨,结构合理。全志40卷(不含卷首),分别为:井厂(卷一至卷五)、转运(卷六至卷十五)、引票(卷十六至卷十九)、征榷(卷二十至卷二十六)、职官(卷二十七至卷三十一)、缉私(卷三十二至卷三十四)、禁令(卷三十五至卷三十八)、纪遗(卷三十九至卷四十)8类。其中的“禁令”“纪遗”卷即今天我们志书中的附录。

【画面】明清各种版本州志(叠加),《广安州志·序》(清雍正版)“郡邑之有志,尤国之有史”(红线标注),《广安州志·序》(清乾隆版)“志之关于政也,大矣”(红线标注)

【解说】

通志及诸如《四川盐法志》这类特色志以降的志书规模,便是府州志了。在州志中,颇有代表性的是《广安州志》,一是地方官对修志认识不乏高度,即不仅认为地方志是关乎政体的大事,而且与国史有等同意义;二是其中的修志者不寻常,他的名字叫:邓时敏。

【画面】邓时敏画像(特写)、邓小平故居、思源广场、翰林小镇(掠影),清雍正《广安州志》中李源长《编次州志·序》“今上御极之八年,敕采中外郡邑志乘,重修一统志”(红线标注)

【解说】

广安历史上不乏修志传统,唐有《渠江图经》,宋有《嘉定广安志》,明有《弘治广安志》,可惜均因兵燹而荡然无存。

自清代雍正至光绪年间,广安修志说得上牛气冲天,竟达五修之多,即有雍正、乾隆、嘉庆、咸丰、光绪五种版本。除因雍正、乾隆皇帝颁诏重修一统志需要“采中外郡邑志”之外,其五修还在于知州们竞相为推手,进行了一场接力赛,表达了他们对“郡邑之有志,尤国之有史”“志之关于政也,大矣”的强烈理念,特别是雍正时期出任广安州官的曹蕴锦,对修志见解颇为独到,不仅在志序中开门见山强调了“郡邑之有志”与“尤国之有史”的关系,而且还感慨“徵志为纪事之书”。

然而,说到州志的纂辑者,即乾隆版《广安州志》的纂辑者,我们便不能不说到邓时敏。

对于邓时敏,人们不乏陌生感。但对于邓小平,那就可谓家喻户晓、妇孺皆知了。

就是这位中国改革开放的总设计师,其先祖之一便是邓时敏——修志史上一位值得点赞的“修志人”。

【画面】邓小平南巡讲话,邓时敏修志(情景再现),《春天的故事》旋律(节)

【解说】

如果说邓小平1979年南巡讲话讲述了一个“春天的故事”,为中国的改革开放画了一个圈,让“中国迈开气壮山河的步伐,走向万象更新的春天”;那么可以说,其先祖邓时敏在210年之前即1769年讲述了另外一个故事,即编修《广安州志》的故事。而这个故事,具有为广安画了一个圈的意义。当我们今天寻根问史以启未来时,便能触摸到它跳动的文脉,感到文明传承的可贵,感慨这方土地对一代伟人邓小平孕育的神奇。

【画面】清代广安舆图,魁星楼,广安翰林碑,北京故宫博物院图书馆(掠影),清乾隆版《广安州志(4册,13卷)》(叠加)

【解说】

邓时敏学冠一方,诗文双馨。清雍正十年即1732年时,他便崭露头角,在四川乡试中名列第35位举人。4年之后,即清乾隆元年也就是1736年,他步入翰林院被授予编修,开始编修生涯。其后,他算得上是鹤鸣九天,升任侍讲学士,通正使司副使。到了清乾隆十年即1745年,他官至大理寺卿,从二品,相当于今天我们的最高法院院长。

约在1765年时,邓时敏告老还乡,应广安知州陆良瑜之请重操编修旧业,远揽旁搜,剞劂常新,纂辑《广安州志》,并于乾隆三十年即1769年付梓。

【画面】《广安州志》编纂人员名单中的“邓时敏”(红线标注),《广安州志·凡例》(特写),《广安州志·艺文·诗赋》中邓时敏诗《石明镜步太守黄公韵》“石窟平穿两穴通,疑从人巧夺天工。清江远映三山外,冰鉴长明一隙中。晚照流星羞夜月,朝同旭日影飞鸿。古今多少奸回态,革面何须架上铜”(特写)

【解说】

《广安州志》约10万字,分4册13卷,设置图考、星野、舆地、建制、食货、学校、礼制、兵制、秩官、选举、人物、祥异、艺文计13类。为了与前志的有机联系,更是为了对前志即雍正时期曹蕴锦所修、李源长所纂《广安州志》的尊重,该志还特意收录曹蕴锦、李源长的序于前。

当我们把目光锁定在《广安州志》编纂人员名单和凡例时,不难发现该志注重规范的一大特点。至于志书的内容,颇注重人文的叙述。在人物类中,多以历代名人事迹传略为重点,如汉之纪信、纪通、谯周,晋之陈寿等。艺文类亦是该志的重头戏,包括诰敕、奏疏、杂文、诗赋。诗赋除收录历代名人咏广安的诗(包括其父邓琳、岳父李源长的各2首),还编录了邓时敏《石明镜步太守黄公韵》诗。其诗雅达明快,写景(石明镜)与议古论今于一体,特别是最后两句“古今多少奸回态,革面何须架上铜”意寓深长,峰回路转,即认为古今的不良者改恶从善对此石明镜便可而不需要架上的铜镜了。读此诗,让人感慨这位修志者的出奇诗才,以及他曾出任大理寺卿的职业联系。

【画面】清雍正《广安州志》(8卷),李源长画像,李源长与邓时敏画像相互辉映(特写),清乾隆《广安州志·艺文·诗赋》李源长《渠江口照水梅分咏》“芳姿只合洛神陪,不随昆明劫底灰。容妒鱼沉归水殿,光凌月落作花魁。倚舟幽赏闲垂钓,洗砚轻描快举杯。羞傍金轮夸上苑,漫劳尺檄夜相催”(特写)

【解说】

让我们作一次时光的回放,即从清乾隆上溯到清雍正,从中来看乾隆版《广安州志》与雍正版《广安州志》的联系。

李源长所纂清雍正版的《广安州志》分舆地、建置、食货、秩官、选举、人文、艺文、考志计8类。

这两本州志相隔时间虽然只有33年,但却体现了代代赓续的特点,甚至让我们感慨邓时敏的修志情结:除曾出任翰林院编修之外,还一脉相承,接力有道,即沿着李源长开辟的《广安州志》跑道接力前行。

李源长,这位清康熙年间的岁贡生、诗人,不仅曾任职江苏华亭县即今上海市松江县知县,而且是邓时敏的岳父大人,更重要的是雍正《广安州志》的主纂。这部州志是在兵燹之后、版籍荡然的情况下编纂的,故具有开山意义。

难得的是,李源长、邓时敏这翁婿二人告老还乡的情结与兴趣竟高度一致,即分别出任《广安州志》主纂,造福广安历史,延续广安文脉。这在修志史上独一无二,堪称难得佳话。甚至我们可以想象,其间修志传承的动人故事,以及邓时敏如何师承李源长而后成为其佳婿。

【画面】雍正《广安州志》(特写)及《编次州志·序》“吾郡沧桑后,版籍尽成灰烬”(红线标注),北京国家图书馆、中国台湾故宫博物院(掠影)

【解说】

由于雍正王朝之前"吾郡沧桑后,版籍尽成灰烬",故雍正版的《广安州志》延续了广安的文脉,开了广安新修州志的先河,奠定了李源长《广安州志》鼻祖式人物的地位。该州志8卷,近10万字,于雍正十一年即1733年刊刻印行。随着时光流逝,这部州志几近绝版。有幸的是,在北京国家图书馆和中国台湾故宫博物院还能寻踪到其孤茕茕孑影,给我们一丝慰藉和一串联想。

【画面】清雍正《广安州志》(8卷)、清乾隆《广安州志》(13卷)、清嘉庆《广安州志》(6卷)、清咸丰《广安州志》(8卷)、清光绪《广安州志》(13卷,首1卷)(叠加)

【采访】邓 林 邓小平长女、画家

很巧的是,我的先祖即邓时敏的父亲亦叫邓琳,只不过他的“琳”有斜王旁。他是一位诗人,对广安有很深的情结,《广安州志》还收录了他咏赞家乡的两首诗,读来倍感亲切。

(请其为先祖、志家邓时敏画像。谈画像的感受,从修志文化角度谈邓氏家风与追述邓小平“修身、齐家、治国、平天下”的故事和理念)

【采访】邓 楠 邓小平次女、中国科协原党组书记

(请其从家族角度谈其先祖的修志及对自己的影响)

【采访】 广安市政府领导或专家

(请其谈《广安州志》对广安建设的作用以及打造小平故里的创意)

【解说】

管中窥豹、滴水见太阳。正是因为有了李源长、邓时敏的这场“接力赛”以及一路接棒的修志人的努力,才有了从清雍正至光绪一路走来的五修《广安州志》。当链接其接点,循着这其间154年修志文明连绵不绝的轨迹,我们目睹到的是一个区域历史的进程,以及人们对修志文明一次又一次的守望。

【画面】《新编吏治悬镜·莅任初规》(清乾隆徐文弼编刻)(特写),徐文弼编刻,傅梦熊、涂丛桂参订,徐文弼的8个儿子参与校字(情景再现)

【解说】

清代修志之所以盛极一时,其中一点就是满足地方官员因资治而读志的需要,即读志书可以“究兴衰之由,陈利弊之要,补救时政之阙失,研求民生之荣枯”。

徐文弼编刻的《新编吏治悬镜》,是地方官案头的必备书、警示书。编刻这部书时,徐文弼算得上全家总动员了,他的8个儿子均参与校字。

这部书的卷一便是《莅任初规》。

所谓《莅任初规》,就是初入仕途的地方官员必须知晓的规定。这个读本的内容,包括“入属境,看须知,览志书”等32条。“览志书”被列为之三,足显其重要。至于为什么要“览志书”?答案是志书乃地方百科全书,即“一邑之山川、人物、贡赋、土产、庄村、镇集、祠庙、桥梁等类,皆志书所毕载”。

【画面】《大足县志》《兴文县志》《屏山县志》《泸溪县志》等精品良志(掠影)

【解说】

“郡县治,天下安”。这是中国历史上表现政体的一个规律,体现了秦始皇设立郡县制以来对分封制为基础的宗法制的颠覆。在国家的整体治理中,郡县制的治理占有极为重要的地位,特别是县级地方行政的治理,因为其稳定影响着江山社稷的安危。

志书编纂内容广泛,从大的方面而言可以影响江山社稷的治理,从具体方面而言可以直接影响地方的治理,包括存史、资治、教化等,故被地方官员格外关注。他们除聘请地方儒林名宿主笔之外,有的甚至亲自所为而实实在在地过上“一把瘾”,如清嘉庆年间出任大足知县的张澍。这位县太爷著书等身,不仅治学翘楚一方,而且堪称在全国有影响力的学者,所修的《大足县志》便是精品良志之一。

然而,作为地方官员修志最具代表性的却要推清乾隆年间出任富顺县知县的段玉裁了。这位县太爷纂修的《富顺县志》卓尔不凡,堪称县志的样板。

【画面】富顺古迹,《富顺县志》(特写),段玉裁修《富顺县志》(情景再现)

【采访】滕伟明

段玉裁是江苏金坛人,乾隆年间的举人,在音韵学、训诂学方面造诣非凡。他辗转贵州、四川,多次异地做县官,为政一方。然而,他对富顺情有独钟,不仅留下政绩,还留下洋洋洒洒的《富顺县志》(5卷)。他的这部后来被称作“段志”的《富顺县志》,公认为地方志的经典。

(请其讲述段玉裁编修《富顺县志》的故事)

【解说】

段玉裁所纂修《富顺县志》不可谓不投入。在编纂中,他亲自发起凡例,考定事实,加注按语,使这部志书体例简严,材料翔实,文字雅达,被誉为民国前期四川“修志之蓝本”。

【画面】高县档案馆(空镜),清代乾隆、嘉庆、同治志书木刻板(109块)的多视角展示、把玩

【采访】陈廷湘 四川大学教授 ,《四川省志》审核委员

在那个印刷业欠发达的时代,志书刻板成为志书传播的重要载体。有幸的是,在高县档案馆,我们尚能看到109块清代志书木刻板。这些木刻板,分别为乾隆时期的3块,嘉庆时期的24块,同治时期的82块。其内容,包括乾隆、嘉庆、同治三个时期《高县志》的版本。其刻字精美。

(请其简介志书木刻板的情况,讲述收藏志书木刻板的故事)

【画面】中国印刷博物馆印刷木刻板(掠影),扬州印刷博物馆印刷木刻板(掠影),清代志书出版流程

【解说】

在印刷术“告别铅与火,迎来光与电”的今天,如果说绝尘于川南高县的志书木刻板记录了县级志书,那么与之呼应的川北南充《顺庆府志》木刻板则因记录了完整的府志而弥显珍贵。因为它给了我们另一种文明的体验及关于它的遐想。

【画面】嘉陵江东逝,南充市图书馆(空镜),清嘉庆《顺庆府志》(特写),清嘉庆《顺庆府志》木刻板多角度展示、把玩

【采访】夏建平

岁月逝水,不分昼夜。这些木刻板距今约200年,读来不乏沧桑感,使我们往事越百年,记忆成像的是一朵文明之花的璀璨。

(请其简介志书木刻板的情况,讲述收藏木刻板的故事)

【画面】宋代印刷中心示意图,图示中成都、眉山(特写),活字印刷工具,雕,雕版印刷生产工艺流程等

【解说】

四川是中国最早发明和使用雕版印刷术的地区之一,兴于唐,盛于宋。两宋时期,中国的印刷中心五分天下,即汴京、杭州、吉安、成都、眉山。其中,四川便占二分。

然而,历经战乱荼毒、虫蛀鼠啮,特别是明末兵燹,蜀刻古本书籍在四川荡然无几,就连当时著名寺庙丛林如大圣慈寺、青羊宫、昭觉寺等亦难逃化为瓦砾的厄运。自然,不仅纪录巴蜀文明的志书遭遇灭顶之灾,而且这些生命力颇为脆弱的木刻图书刻板几乎殆尽。其传统技术也几近中断。

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”。实在难以想象,今天在川北南充与川南高县,我们还能有眼福一饱这些珍稀无比的志书木刻板。它们的存在,传递了若干信息,其中一条就是中国文化的悲喜交加与中华文明的脆弱及坚强。

【画面】《高县志》《顺庆府志》木刻板(叠加或交错)

【解说】

这些志书木刻板虽有残缺,但却算得上地方志“活化石级别”的文物了。它丰富了中华活字印刷,见证了志书流布过程,凸显了清代修志人的智慧,让我们想象那个时代修志的盛况。

抚摸这些绝处逢生的志书木刻板,我们不能不感慨四川历经的累累书厄,不能不喟叹巴蜀文明守望的“路漫漫其修远兮”。同时亦油然而生审美和发现的喜悦,正如宋人辛弃疾在其《青玉案》词中所描述:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。

【画面】浙江宁波天一阁,范钦塑像,天一阁宝书楼,天一阁藏四川志书,天一阁藏书管理(特写)

【解说】

天一阁自范钦以来,逐步形成了一套严密的藏书管理制度,代不分书,书不出阁。定期曝书,英石除湿,芸草辟蠹。对违反规定的子孙有严格的惩罚制度。正是有像范钦这样的书痴——文化守望者,我们的志书才得以珍藏和传播,我们的地方史才没有严重缺失,我们才有底气对世界说中华文明源远流长、中华文明“高大尚”。

【画面】罗江古迹,《罗江县志》,成都古迹,《成都通览》,顾琅、鲁迅合修《中国矿产志》

【解说】

志书既多,学者争先恐后地介入,以报效桑梓为己任。故不少志书出自饱学之士之手,如李调元纂修的《罗江县志》,如鲁迅、顾琅合修的《中国矿产志》。

更有甚者,一些文化贤达亦自出机杼,如傅崇榘所编的《成都通览》,以方言记方志,以乡音话成都,以俚语说蜀地,堪称20世纪初叶成都的“百科全书”,丰富了官修地方志书。由此,地方志学应运而生,地方志理论研究也走到地方志的前台。

【画面】《修志“六要”》(章学诚著),《清县志概论》(存盐亭、三台县档案馆)

【采访】陈廷湘

(请其简介章学诚修志以及《修志“六要”》和关于方志学的提出,重点讲述收藏《清县志概论》的故事)

【解说】

如果说,清代的方志学家章学诚开创了方志学,影响了民国时期方志学家的著述,诸如梁启超的《清代学者整理旧学之总结——方志学》、李泰棻的《方志学》、傅振伦的《中国方志学通论》,对其顶礼膜拜;那么,可以说民国时期所著并出版的《清县志概论》却是对清代所修县志的一个总结,而且对民国时期普遍修县志不乏重要影响和推动。

【画面】巴蜀大地(掠影),中华大地(掠影),四川旧志成果和研究成果在掠影中(叠加),与缓缓展现的四川名酒交汇,由近及远,让人遐想方志如陈酿之馥郁而芳香巴蜀大地、中华大地

【解说】

是的,当我们穿越时空隧道,志海钩沉,对清以前的方志四川作概括和价值判断时,不得不说这是一个醇香的世界,一个让人流连忘返的世界,一个让人思绪万千的世界。

这个世界,是中华文明之美的窗口;这个世界,是巴蜀文明之美的灵魂!

【本集完……隐黑】

用户登录

还没有账号?

立即注册