学术争鸣 | 方志学的概念与基本范畴

本文作者:杨婧(上海通志馆 博士)

原文刊于《上海地方志》2020年第二期(责任编辑 陈畅)

根据马克思主义哲学理论,概念是思维的基本形式之一,它反映客观事物一般的、本质的属性,使一类事物同其他事物区别开来;而范畴作为反映客观事物的本质联系的思维形式,体现了事物内部的对立统一,相互区别、联系和转化,从而使自身获得不断发展和进一步丰富。各门具体科学中都有各自特有的范畴。一门具体科学的概念和范畴是其确立和发展的内在动力,对它们的认识和定义也相应地体现出人在一定阶段的理论思维发展水平。

中国的方志起源很早,而方志学的建立经历了一个相当长的历史过程。清代以前,学者虽在探讨方志编纂的同时,涉及某些方志编纂的理论问题,然而始终未能形成有系统的理论。至清乾隆、嘉庆年间,经章学诚等系统研究整理,始逐渐形成为一门独立的学问,建立起了较为完整系统的方志学理论。近代民国时期,众多学者投入研究,方志理论随着修志实践而不断发展。

中华人民共和国成立后,在党和政府的领导、组织下,确立了新的指导思想,开展了丰富的新方志编修实践,建立了中国特色社会主义地方志事业,也进一步推动了方志理论研究发展,促使方志学从传统学问向现代学科转变。然而,作为方志学独立与发展根源和依据的基本范畴,虽历经相关学者专家的努力探索,如黄苇、仓修良、来新夏等,但迄今尚未达成一致意见,在一定程度上影响了方志学真正成为一门独立学科。因此,有必要在重新梳理和认识方志概念与方志学概念的基础上,对方志学的基本范畴进行初步归纳与演绎,进一步探求方志学的学科独立性与内在发展动力。

方志与方志学的概念

方志的概念

方志是方志学研究的对象与逻辑起点,方志概念决定了对方志学概念与基本范畴的进一步准确把握。而概念的认识随着社会历史和人类认知的发展走向精确、深刻与科学。也就是说,方志的存在决定了对方志概念的认识,而这种认识又左右着方志本身的发展方向。

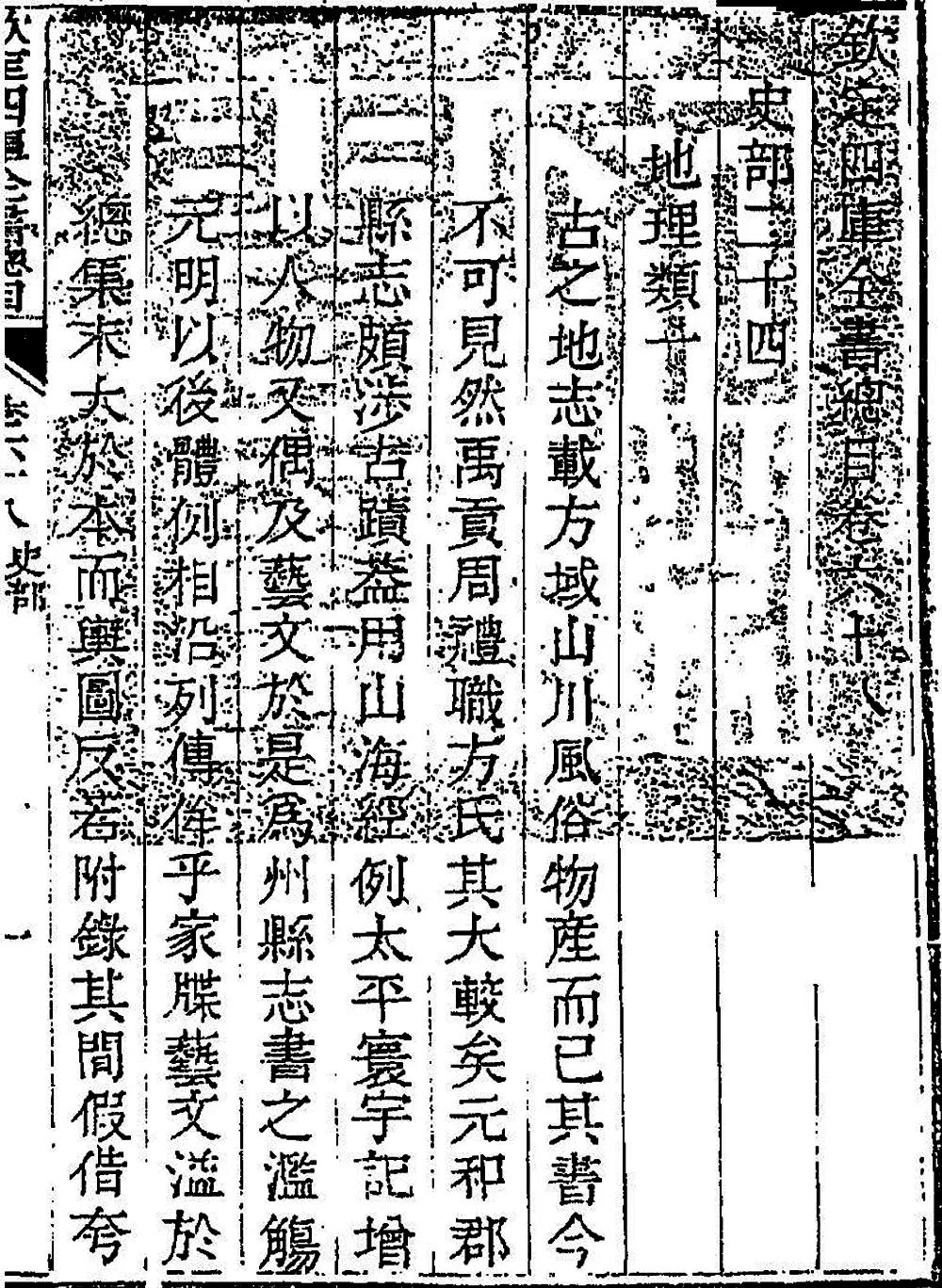

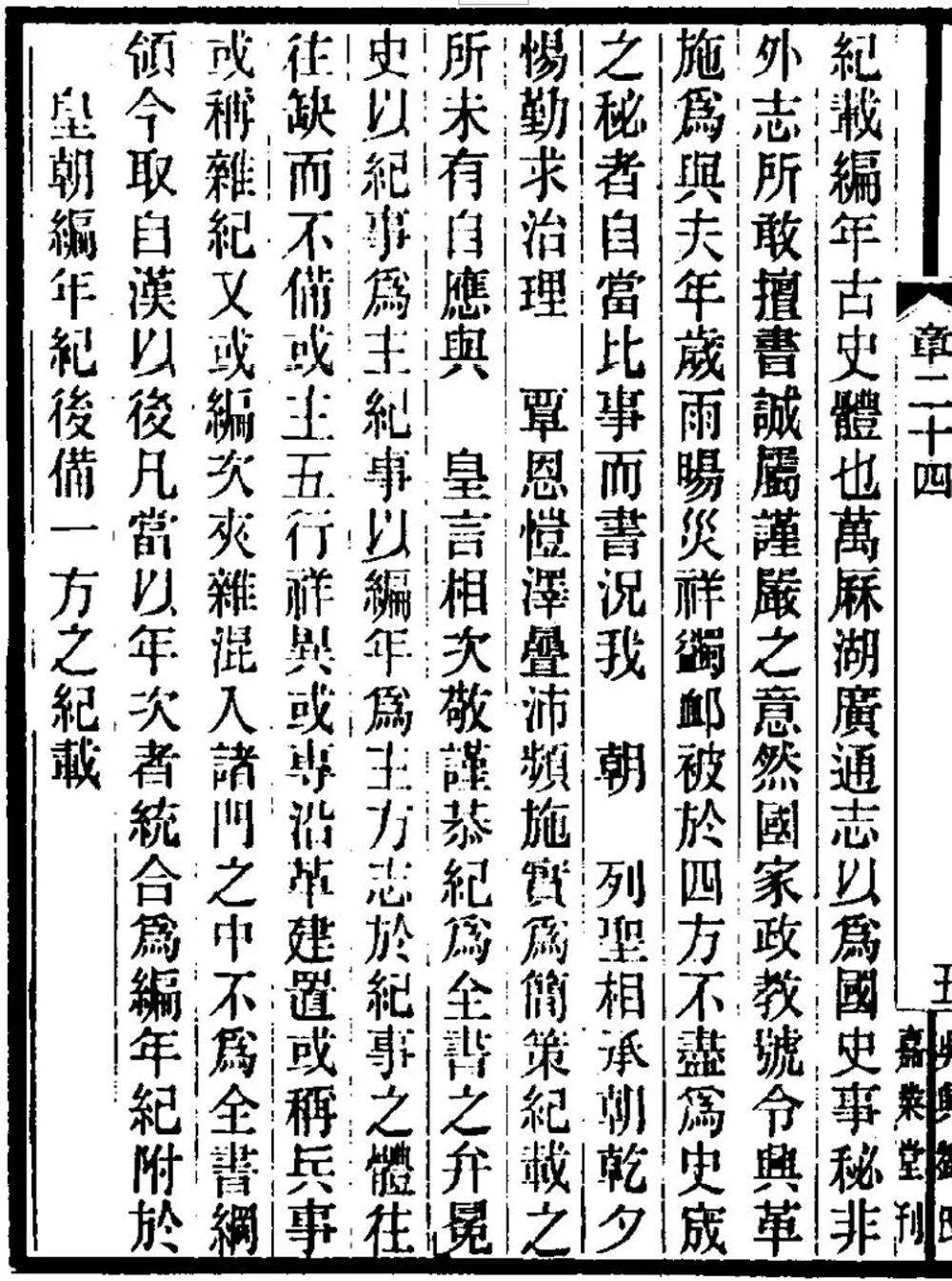

“方志”之名始见于《周礼》中的“小史掌邦国之志,外史掌四方之志”,但当时的“志”是何面目已很难讲清。其后方志之体历经叠变。《四库全书总目·史部地理类》叙录对此有大致叙述:“古之地志,载方域、山川、风俗、物产而已,其书今不可见。然《禹贡》《周礼·职方氏》,其大较矣。《元和郡县志》颇涉古迹,盖用《山海经》例。《太平寰宇记》增以人物,又偶及艺文,于是为州县志书之滥觞。元明以后,体例相沿。列传侔乎家牒,艺文溢于总集。末大于本,而舆图反若附录。”

《四库全书总目•史部地理类》叙录中的相关记述

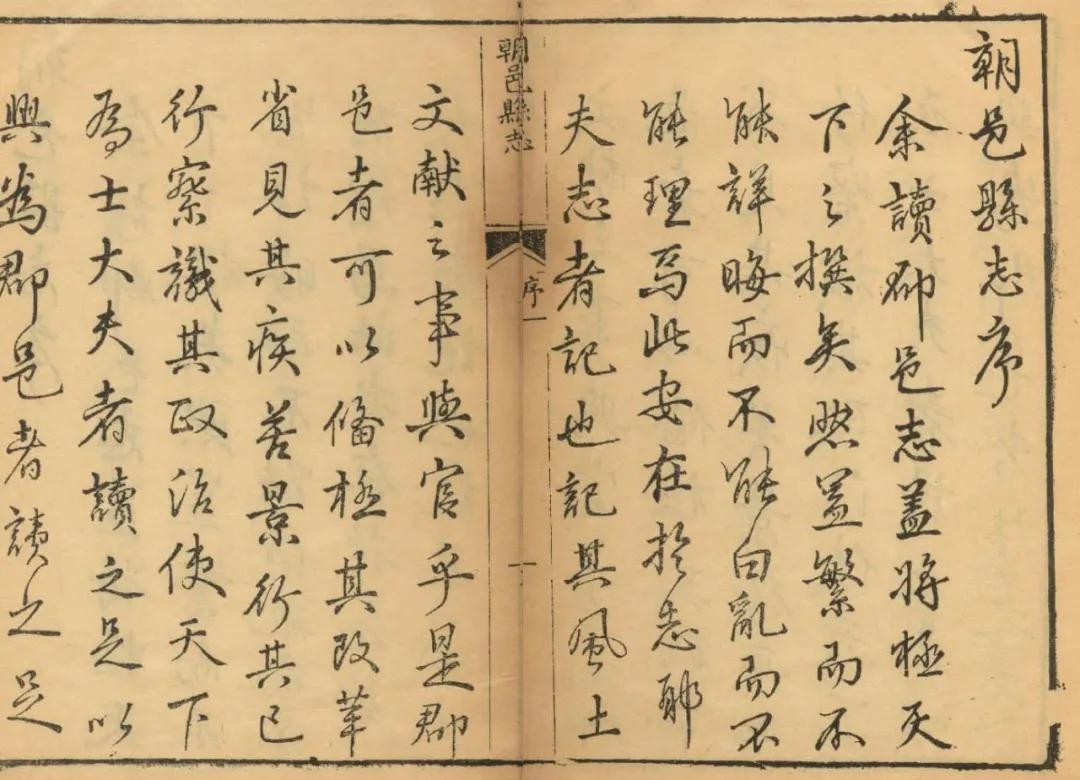

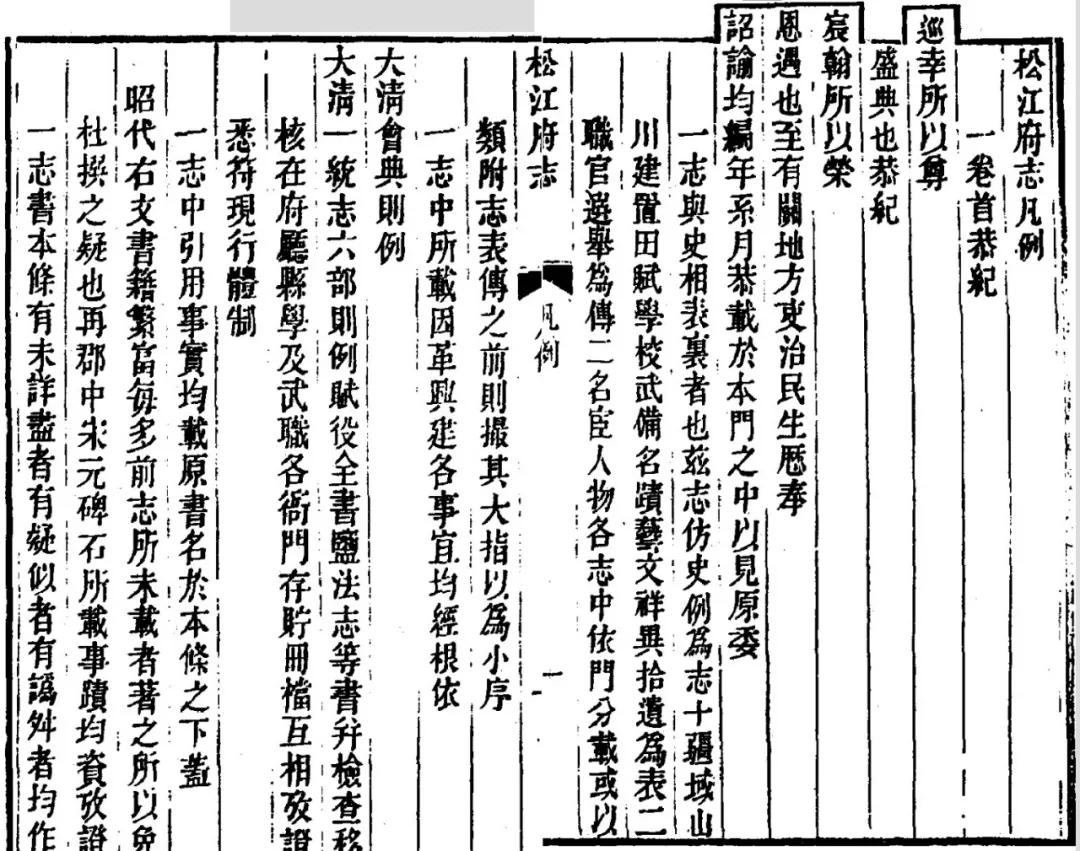

古代已有学者认识到方志性质的发展变化,而将“志”的本义与之相调和,如明代康海对方志概念的表述:“志者,记也,记其风土、文献之事与官乎是郡邑者。”清代章学诚从宗旨、体例、编撰、内容及性质等方面考察方志,认为其性质属于“史撰”,又对之前认为方志是“应酬文墨”“地理专书”“纂类之书”等看法进行驳斥,认为其贬低了方志的史属特性,“不知方志之为史裁”。在此基础上,他提出了“方志乃一方之全史”的概念表述,且在此基础上建立了完整的传统方志学体系,为方志和方志学的进一步发展建立了基点,指出了方向。故梁启超评价“实斋关于斯学之贡献,首在改造方志之概念”。

又,与章学诚同时代的学者戴震曾和他就方志性质展开过重要的争论,并延伸到志书记载应以地理沿革为重还是以地方文献为重的问题,从而使方志属“地理书”之说与属“史书”之说长期分庭抗礼。这两说来源已久,并不是戴、章首创,但二人的争论使方志的概念在时间和空间两个最基本的维度上获得了更为全面、更为辩证的认识,故而十分重要。

《朝邑县志》康海序(明)

对概念的一种认识不可能完全体现概念的整体;而随着方志实践和理论研究的推进,对方志概念的认识也不可能停留在章学诚时代。章的同时期和稍晚一些的学者多有对方志概念的不同认识,除与“历史说”并行的“地理说”,还有“政书说”“兼有史地”的折衷论等。

到了晚清、民国时期,中国社会从意识形态到产业结构、生活面貌等方面都发生了剧烈变化,尤其是中华人民共和国成立之后,主导志书编纂的意识形态与指导思想根本性地改变了,人们看待方志、利用志书的观念和方式也改变了。无论出于主观需要还是客观现实,都要求“用新的观点、新的方法,新的材料和体例,继续编写地方志”,并且“新的地方志要比旧志增加科学性和现代性”。(梅益《在开幕式上的讲话》)

上海部分区县志书

如此,对方志概念的认识也必然改变。综观现当代学者对于方志概念的阐述,多突出其汇记一定区域内自然与社会、历史与现状的综合性特点,强调其资料性,如仓修良、黄苇、梁滨久等方志学家皆有这方面观点的论述。

随着20世纪八十年代以来对地方志“存史、资政、育人”三大基本功用的认识趋于统一,以及“地情”一词的普遍使用,也有直接将方志概念表述为“地情文献”或“地情知识书”者。地情是一个地方各方面情况的总称,而地方志对于地情的认识和记录有组织性、选择性,亦即其特有的理论支撑。另有一种“事业说”,将方志理论与方志实践纳入方志的整体概念,而认为“方志就是一项以编纂和使用各类方志文本为中心的基础性学术文化事业”。(韩章训《方志主客体关系论析》)这些观点,显然较传统表述更加贴合当代方志的本质。

马克思、恩格斯说:“每一代一方面在完全改变了的条件下继续从事先辈的活动,另一方面又通过完全改变了的活动来改变旧的条件。”方志事业持续向前发展,相关实践与理论活动是不间断的,这要求在方志概念的认识上不能因袭前人之说,而须结合当下的客观实际加以思辨,并给出更切合实际的新定义。

综上所述,对当前方志概念的认识和表述应注意以下几点:

其一,摆脱“一地”的历史局限。往往提到志书或方志,便理所当然地认为是“一方之志”。的确,传统的志书基本上是一方地域内自然及社会状况的记载。然而随着修志理念的不断更新、编纂视角的不断深入,志书题材越来越丰富,也越来越呈现出深入化、细致化与个性化的态势。当代各种行业志、企事业单位志,以至“援疆志”“知青志”等专题志书,明显地聚焦于某一具体事物,而在很大程度上超越了地域的限制。在这种“聚焦”中,地域起到的往往是环境或背景的作用。因此,在方志概念的认识上,须突破传统的地域局限,具体到“某一特定对象”。

其二,将重点放在“认识”而非“记录”上。以往对“方志”概念的表述主要强调客观而全面的资料留存,却忽视了方志的主观统摄性。志书之所以不同于档案、类书和史书等其他类型著述,正在于人们在编纂之初,对所“志”即记录的对象首先进行了抱有主观目的的、具有组织性和系统性的观照,而所谓的“客观而全面”也是建立在先行的整体认识之上。志书的义例拟定、门类设置、资料采择、文字纂述等,无不反映了这种认识;相关理论与批评也是基于对这种认识的抽象思维。对于这一点,梁寒冰已有论述:“地方志既然是一部朴实的、严谨的、科学的资料书,要求提供有系统、有组织的科学资料;因此,它应该是一部有机联系的整体性著述,而不应当等同于一般的资料汇编。”

其三,更加重视主体(人),尤其不能忽略主客体之间本质性的相互联系与相互作用。即就传统地方志而言,其内容除了当地的自然环境之外,无不体现人的规定(如境域沿革)、活动(如职官、选举)与创造(如道路、水利)。即使是自然环境,其在时间中的变化也蕴含着人的作用。反之,地理环境无疑对人产生了塑造和影响,不同志书中的不同“地域特色”即其反映。因此,从本质上说,方志不仅是认识和记录对象,更是认识和记录人与该对象无所不在的相互联系与相互作用。李泰棻在其著于民国时期的《方志学》中,已经深刻地认识到了主体及其活动在方志概念中的重要地位,从而对方志作出了“记载及研究一方人类进化现象者”的概念表述。现在则当更进一步,在方志概念的表述中将主体与客体的相互联系和作用完全凸显出来。

其四,防止以偏概全,将“志书”与“方志”概念混同。以往凡是将方志定义为某“书”或某“著述”的,其实质都是将“方志”的概念与“志书”的概念相混同,即把概念的思维对象当成了概念本身。诚然,人们用以认识方志的材料绝大部分是方志文献。而即使是方志文献,所包括的也不仅是志书,还有志书的编纂资料、前人对志书的评论,以及相关理论著述甚至政策法规等等。更重要的是,概念是在实践基础上将感性认识上升到理性认识,从而抽出的本质属性,是随着社会历史和人类认识的发展而变化的。方志作为人与特定对象相互联系与作用的一种特定呈现形式,其本质必定是综合的、变化发展的。而把“方志”概念等同于“志书”概念,则导致了对方志理解的片面和僵化,因为志书是既有的、固定的,无法承载丰富而不断发展的内涵。

由此,应在结合历史与现实的基础上、在扬弃前人观点的基础上,对“方志”的概念进行重新定义,即:方志是全面认识与记录一定地域背景下,人与某特定对象的相互联系与相互作用的成果。该定义可以更好地体现方志概念所具有的主观与客观、联系与发展、特定与综合、抽象思维与具体实践对立统一的内在属性,也能使“方志”概念更为完整地被思考和研究。

方志学的概念

对方志概念的重新定义决定了对方志学概念的认识也须作出相应改变。清以前与方志相关的论说、评议主要是在当时的条件下为方志编纂的具体需要而出现的。章学诚所建立的理论体系,严格来说也属于方志编纂学。这些传统方志学的理论为后世方志学科的建立奠定了基础,但也导致长期以来方志学和方志编纂学概念不清。而在新的社会形势与学术观念影响下,现当代方志学者在继承前辈成果的基础上,着力摆脱传统方志学限制,自觉地推动建立完整的方志学学科理论体系。因此在认识方志学概念时,尤其强调特殊性,这种强调又在一定程度上表现为研究对象的转移。如为避免传统认为的方志学研究对象——志书的历史文献属性,一些著述直接将方志学的研究对象认定为“地情”“区域发展”甚至“地方行政管理”等。这些著述对方志学概念的认识过于宽泛,也并不确切。

方志学的研究对象始终应当是“方志”,这个“方志”不是单纯的客体,而是主体与客体的相互联系与作用;不是历史的、静止的,而是运动的、发展的。因此,从方志的概念出发,可以对方志学的概念作如下定义:方志学是研究围绕方志而展开的理论与实践活动的科学。

二、方志学的范畴

方志学的基本范畴即方志学研究在不断的推进和展开中所呈现的对立统一的、相互联系和转化的本质规律。也就是说,在对围绕方志进行的理论与实践活动的不断深化的理解与反思(即“研究”)中,方志学的基本范畴得以呈现和被认识。

基于对方志学的具体展开形态和表现形式的考察,现将方志学的基本范畴归纳如下。

➀ 义与例

“义”即主旨,它包含了主体强烈的主观意志,当然这种主观意志处于意识形态及其相关思想观念的影响之下;“例”即体例,是通过整体结构性的规定来致力于实现主体意志在客体上的完整反映。从古至今,“义例”即主旨与体例是方志的重中之重。甘鹏云《方志商》称,义例不定,“如裘无领,如网无纲”。

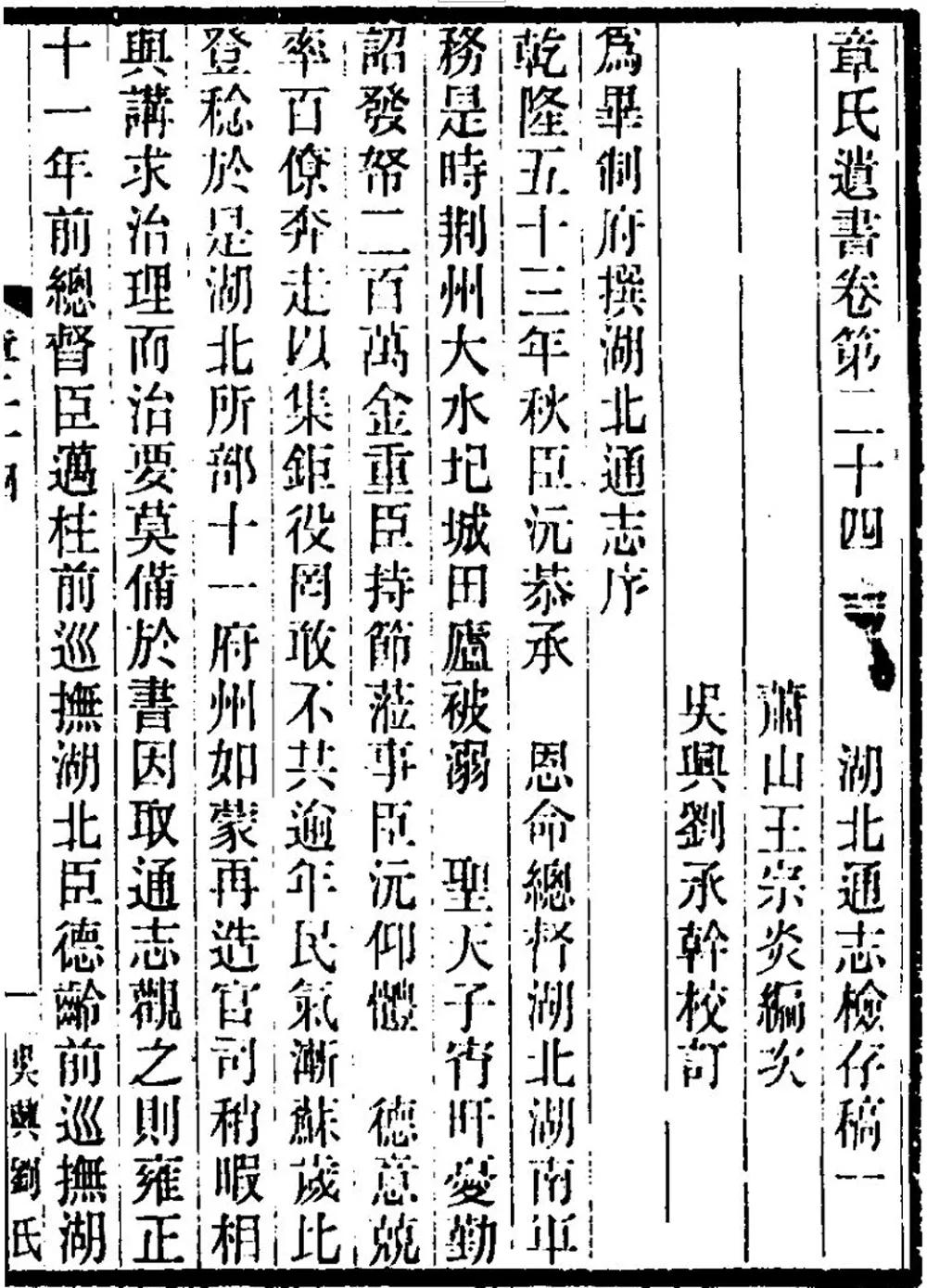

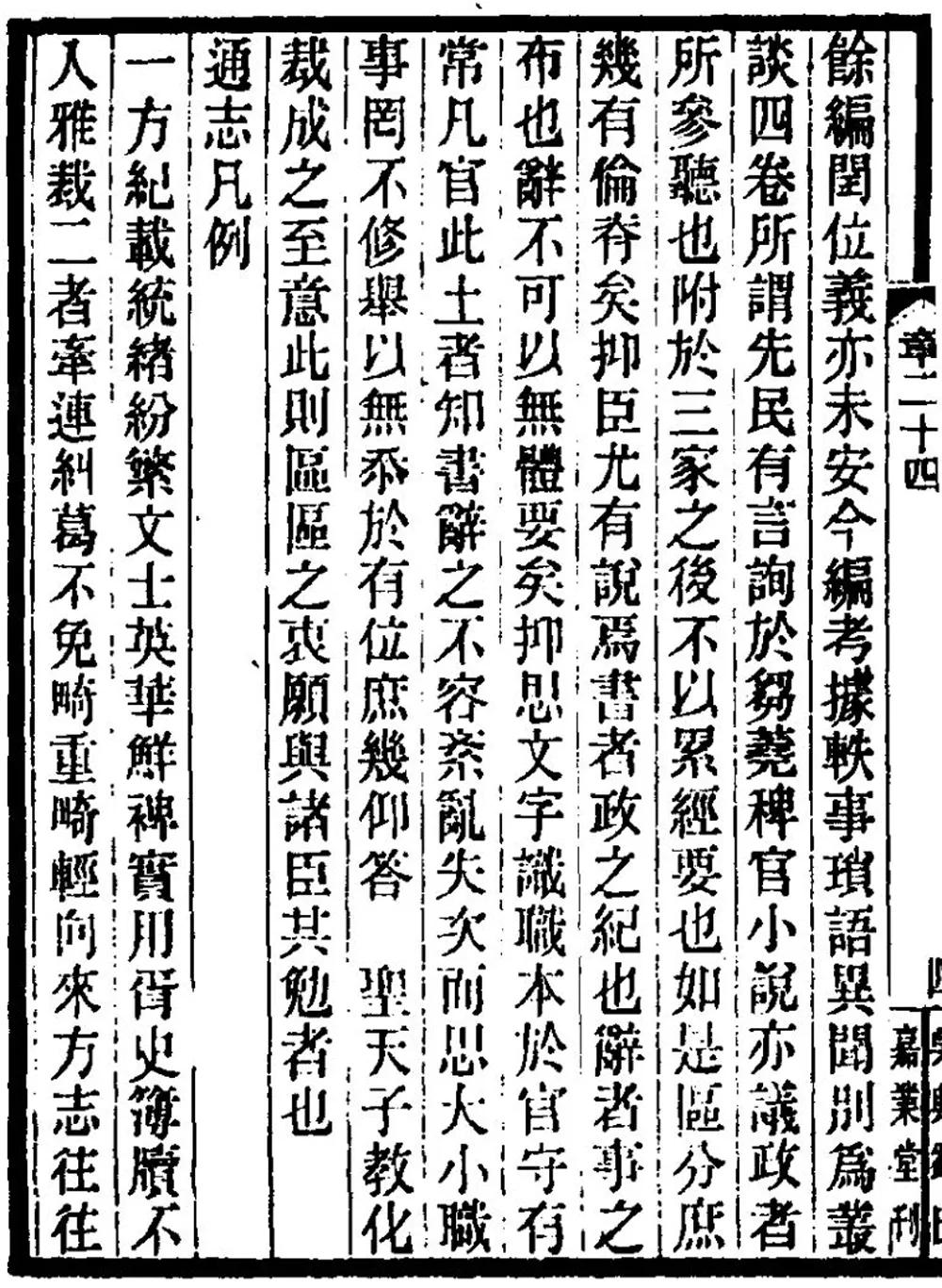

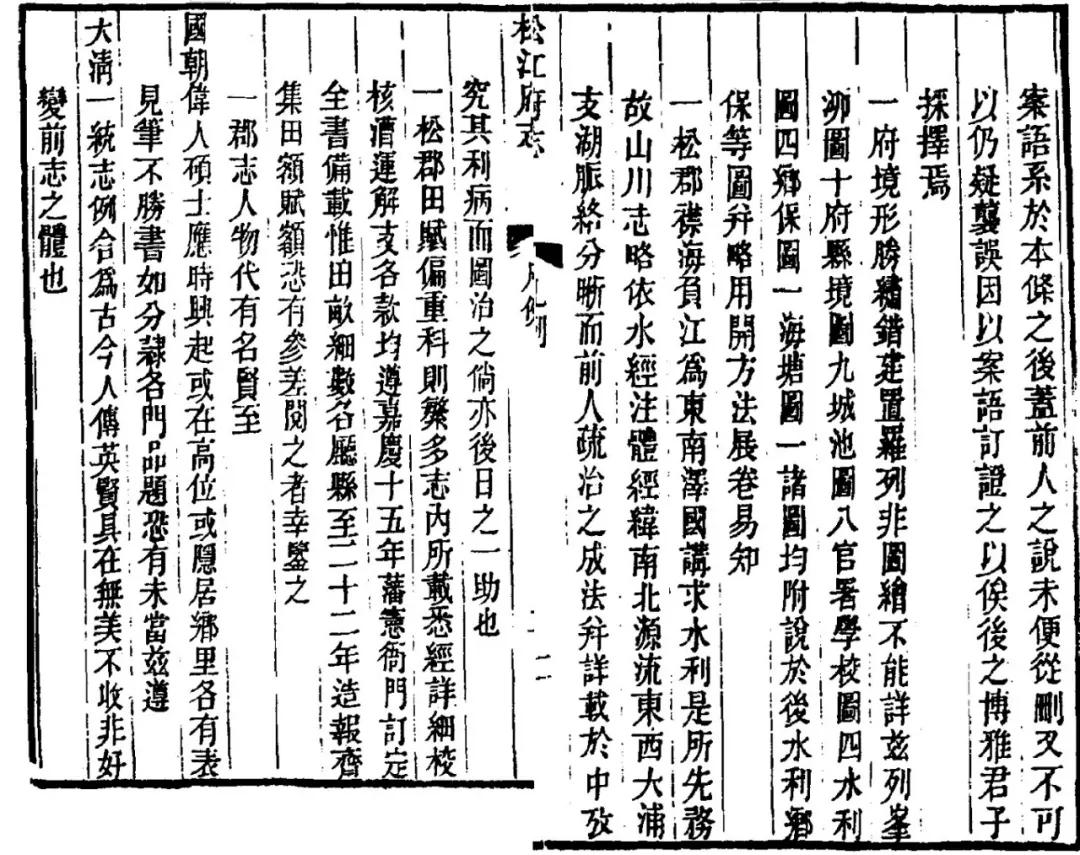

章学诚认为“方志义本百国春秋”“志乃史体”,志书编修的宗旨是“为国史要删”。故而他以“国史”的义理家法来要求方志,提出方志须“立三书”:“仿纪传正史之体而作志,仿律令典例之体而作掌故,仿《文选》《文苑》之体而作文征。三书相辅而行,阙一不可;合而为一,尤不可也。”又“志”中有“四体一附”:外纪、年谱、考、传,附丛谈。这正是由宗旨而立义例。并且,章学诚将这一义例体系贯彻到以《湖北通志》为代表的一系列方志编纂实践中,从而对当时及后世的修志、用志产生了更为切实的影响。正如吴宗慈所言:“古人著书,未尝先有例,要皆随文起例,所谓例由义起也。”

《章学诚遗书》第二十四卷《湖北通志》序及凡例(部分)

现当代方志的“义”则增添了一层新的内涵,即“指导思想”。这也成为社会主义新方志学与旧方志学的根本区别。正如来新夏、梁寒冰所说:“编纂新方志,必须以马克思列宁主义和毛泽东思想为指导,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,力求思想性、科学性和资料性的统一……如果没有正确的立场、观点、方法作指导,必然要把修志工作引入歧途,或者回到旧志书的老路上去。”

刘光禄在《中国方志学概要》中也提到:“马克思主义唯物史观认为:物质生产活动是人类最基本的实践活动,人类社会历史的发展与变革……主要是因为生产力与生产关系的发展与变革,是经济基础的变革。依据这一基本观点,我们在编纂社会主义时代的新方志时,要充分注意记述人类的生产活动、经济活动;要充分注意生产力与生产关系的发展与变化。”由此可见,义例的变化进而决定了方志内容的变化。

黄苇等学者在《方志学》中则进一步阐明体例在志书中原则性、标志性的地位,及其在修志目的和志书内容之间承上启下的作用:“方志体例是一地政区范围内古今政治、经济、军事、文化、教育、习俗、人物、奇闻轶事等情况的表现形式及其原则规范,是方志区别于其他著述的独特标志。简而言之,将一地政区(范围)内方方面面情状按一定形式、方法和原则剪裁、编辑,并以规范文字撰写成书,使之条理化、系统化、规格化和准确化。它既是志书内容的体现,又是修志目的的贯彻,既是志书编纂准则,又是方志特征反映。”

主旨是否高远而合宜,体例能否充分贯彻主旨要求,直接影响到方志的面貌和性质,也成为方志评判的重要标准。义与例的对立统一反映出志书之所以不同于档案、类书和史书等其他类型著述的本质——主观统摄性,也是方志学研究的一个根本性问题。

➁ 采与编

“采”与“编”首先是修志过程中的资料收集与文字编纂。历代方志学者基本都认为应当尽量广泛地采集资料,但对于如何去取择录,则有许多不同意见。有人认为方志应该“琐屑无遗”地存录资料(章学诚《<和州志·田赋书>序例》);有人则认为“志书不是资料汇编,不可能也不应该对占有的资料全部抄录,而是要择其精当者纂入”(陆振岳《<方志学研究>自序》);如志书无法完全容纳所收集的资料,还应当另行编集(王棻《<仙居县志>凡例》)。进而,采录哪些资料衍生了如何组织资料进行编纂的问题,进而延伸到对资料是否应当加以分析评论,或者说是“述”与“作”的问题。对这类问题的争论贯穿了方志发展的主要历程,甚至产生了“撰著派”和“纂辑派”。方志资料采编问题还关系到人员组织与制度设置等问题。如王棻提出修志前的征文访献“不厌其多,每乡每都各有分司,城中则择二人以总其事……”;章学诚则撰《州县请立志科议》,从考献征文、史裁笔削的需要出发请求设立修志机构,首次构建了地方志资料搜集、利用、保存体系,在一定程度上开启了地方志事业。由此可以说,“采”与“编”实际上体现了“如何看待方志”“如何看待地方志事业”等方志学的根本矛盾,实为方志学的基本范畴之一。

➂ 类与目

方志的内涵与外延是在“类”与“目”的分化中不断拓展的。古代志书绝大多数是各级地方志,专志、杂志仅偶有出现,因为当时的地方志书门类尚能够容纳条目内容。随着现代技术的发展和社会的巨变,传统地方志书的类目已无法容纳过于丰富的内容,于是原来的门类便升格为单独的志书,原来的条目则分别归入新的门类。如此,新的、更为具体的志种应运而生。

以上海的府/省(直辖市)级古今志书为例。清孙星衍等纂[嘉庆]《松江府志》共84卷,除首二卷巡幸、宸翰及末四卷拾遗外,共设疆域、山川、建置、田赋、学校、武备、职官、名宦、选举、古今人、艺术、寓贤、方外、列女、艺文、名迹、祥异等17个门类,类下共设约96目(不含附目)。且当时尚无官修的专业志。

嘉庆《松江府志》凡例

至民国七年(1918)姚文枬等纂《上海县续志》,门类没有很大变化,但在建置、学校、兵防(按:相当于“武备”)、职官等门类下出现了一些西式的、近代化的名目,如水电、警察、西国教会各学堂等。民国时上海官修性质的专业志仅有4部,分别为《上海食用鱼类图志》《江南水利志》《河工志》《上海金石录》。

而到了1996年上海市编修第一轮志书,市级总志《上海通志》有46卷,相当于42个门类(有4类分上下卷),卷下共设243章(相当于目),已较清代、民国时远为丰富。但在《上海通志》已有工业、农业、教育、卫生等分卷的情况下,当时还另修了《上海轻工业志》《上海电力工业志》《上海农业志》《上海教育志》《上海卫生志》等等百余部市级专业志,此外还有重大题材专志等。由此可见,随着时间推移,这种“类”与“目”不断分化推动着方志作为整体扩展外延、深化、细化内涵,推动着方志和方志学向广阔与纵深发展。

2020年10月,《上海世博会志》出版

➃ 修与用

“修志为用”是方志事业的基础使命,也是方志学的基本观念之一。无论是自宋代沿用至今的“存史、资政、育人”之说,还是中华人民共和国建立后一系列相关政策精神对于方志应当如何为社会建设提供智库支持、为人民群众提供精神文化指导等的规定,都体现了对方志编修与开发利用、某种程度上也是理论与实践相互协调作用的要求。如果说传统方志学着重于方志编纂即“修志”的研究,那么随着现当代科学研究水平的提升、文化建设理念的创新及相关技术手段的进步,针对方志资源整合转化、创新开发等方面的“方志管理学”“方志应用学”等方志学分支的地位不断提高,从而推动方志学学科走向独立与深化。事实上方志学界早已意识到这些问题,从而提出“创立广义方志学”的观点:“狭义方志学,研究对象是志书,是与编纂志书相关的理论。广义方志学,研究的对象,笔者认为是以编纂志书为核心的收集整理、研究编纂、开发利用地情资料的事业,它将由众多的分支学科组成。”(戴午林《刍议创立广义方志学的必要性》)当前,用志的范围已相当广泛,修志与用志的对立统一关系也更趋于多元复杂。

通过对方志学基本范畴的归纳与演绎可以发现,方志学的基本范畴既是方志学本质属性和内在联系的呈现形式,又确立了方志学的独立性,体现出方志学走向科学化、学科化的进程。

需要再次强调的是,方志学的基本范畴诞生于实际的研究活动中,又对这种研究发挥制约和导向作用。围绕方志的理论与实践活动的研究随着历史进程不断发展和变化,方志学的基本范畴也必然是开放而变化的。

用户登录

还没有账号?

立即注册