【记忆】风卷红旗过大关——怀念我的大伯父田香圃‖田闻一

风卷红旗过大关

——怀念我的大伯父田香圃

田闻一

爷爷田宝书是民国初年第一批考取官费的留日学生,毕业于日本明治大学。作为内地考生,这是多么不容易。在我有限的资料中,得知祖上为田锡。

田锡,祖籍京兆(今西安),祖上定居四川眉州洪雅(今槽渔滩镇),宋太平兴国三年(978年)进士,官至右谏议大夫,北宋时期著名的谏臣、政治家、文学家,宋代文学的开拓者和奠基人之一,主要作品《咸平集》,是上了四库全书的。田锡在宋初的政坛和文坛享有较高声望,深为宋初士大夫所敬仰。

田家人历来为书香世家,殷实之户。

斗转星移。我们这支田氏,后来辗转到四川新津,距县城八里、吴店子(镇)之下二里的田巷子。

四川新津老照片(图片来源:新津旅游)

匪夷所思的“结舌子”

爷爷留学日本后,大伯田香圃(当时家中就他一个独子),感到非常孤寂。他面对大院子四角的天空和花草,少年的心向往自由,喜欢热闹,而他每天读书回来后,面对的只能是带他的男佣彭兴云。很快,大伯从彭兴云身上发现了有趣,这就是彭兴云能把一句很完整的话,说得结结巴巴的。大伯掏出身上的钱,跟彭兴云学,学成了一个结巴。他万万没有想到,他这个结巴的毛病,影响了他的一生。

大伯是新津地区第一个考取北京大学的,在读北大期间,他秘密加入了中国共产党。北大毕业后,他哪里都不去,直接回到了老家。人们感到诧异,怎么一个堂堂的北大毕业生,不留在大城市,不在外面当官发财,而是回到乡下老家?这岂不是“把书读到牛肚子里去了?”这时,从日本留学归来,当过一阵官的爷爷,因对现实不满而又无力回天,早已回到乡下老家,过他理想中的“采菊东篱下,悠然见南山”的陶渊明似的寓公生活了。

此时,与爷爷同时起步的大邑新场人刘禹九(刘成勋),已成了四川省政府主席兼川军总司令。说到刘禹九,爷爷满脸不屑地说:“刘水漩这个人嘛!”(水漩本指人脑后发际间的漩,但爷爷口中的这个漩,是指刘禹九这个人做事水、不踏实)可是,爷爷可以瞧不起“刘水漩”,“刘水漩”却从来没有小瞧过爷爷,他派人去新津吴店子,用八抬大轿恭迎老同学田宝书出山。爷爷躲到了一边去,而人家走了,他却又现身,恋恋不舍地看着人家离去。爷爷就是在这样的矛盾痛苦中,成了酒鬼。他需要用酒精来麻醉自己,最后在抗战胜利的欢呼声中,溘然而逝,年仅一个花甲。

这时爷爷已有了4个儿子,他很瞧不起他的大儿子,称他为“大傻子”。在爷爷看来,连话都说不清的“大傻子”,不回乡下老家,还会到哪里去?

因为爷爷在当地崇高的威望,当地政府任命大伯为联保主任。在外人看来,这是一个肥缺,但在书生一介的大伯手中,却是一个苦差事。他没法应对上面下派的派丁、派粮等苛捐杂税,经常扼腕长叹“逼死算了,逼死算了!”多年后,当母亲为我们表演大伯的狼狈时,令我们哄堂大笑。

大伯的长相、身量,很像我们敬爱的周恩来总理,可是他哪有周总理那样的才情。

其实,爷爷小看了他的“大傻子”。爷爷至死都不明白,大伯是带着革命任务回乡下老家的,他借着爷爷崇高的威望,借助联保主任这个外衣,把深宅大院的田家建成了一个中国共产党的坚强有力的联络点。

现今四川新津风光(图片来源:新津县人民政府网)

百无一用是书生

大伯将家中建成秘密联络点的同时,为党做了大量工作,输送了大量人才。我手中没有这方面的资料,印象中有两个人与此息息相关。一是我曾在四川政协报工作期间,与曾当过政协四川省第五届委员会秘书长的廖家岷(享受副省长级待遇)谈到过大伯。他说他就曾受到大伯的资助和掩护;二是我在新津读书时,我的一个老师谢子彬,就是当时的地下党,大伯是他的上级。还有好些被大伯送到延安去、后来成为中共要人的,我一时记不起他们的名字。

在新津乡下老家潜伏多年的大伯,是在新津解放前夕暴露的。1949年底,大伯突然接到上级一个命令,要他去五眠山动员巨匪“金刚钻”率部起义,这是大伯第一次搞匪运。大伯书生一个,说话结结巴巴的,他哪里是搞匪运的人才?结果匪运没有搞成,说毛了的“金刚钻”将他拿个正着,送到国民党新津县党部。

在那个风声鹤唳、对共产党“宁可错杀一千,不可漏掉一个”的情况下,或许因为爷爷的关系,大伯只是在报上发表了一纸“脱党”声明了事。解放了,当地政府对他功过相抵,没有为难他。书生一个的大伯和他的家人,生活陷于困窘,最后,是受他的三弟,毕业于华西协合大学中文系的我的父亲田文凯的提携,一起被华北招聘团招聘,去了山西。父亲到运城学院当老师,而大伯尽管学历很高,却是“茶壶里的汤圆——有货倒不出”,在运城一所中学当老师。

结舌子的大伯不能胜任工作,很快被降为一个打钟的工友。偏他又是一个书虫,嗜书如命,随时将钟打错,将上下课的钟打来反起。两年后,大伯被遣返,从山西运城回到成都,居住在窄巷子。

现今成都窄巷子(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

我脑子中的大伯

20世纪50年代末60年代初,我还是一个少年。我母亲陈懋琼做过很长时期的新津县龙马中心小学校长。那时,老师的寒暑假,可不像今天的老师那样可以休息,而是要集中到县上进行政治学习。母亲将我和弟弟,借住在县城小水南门一个姓傅的人家,母亲称她为傅大姐。傅大姐是吴店子人,丈夫在新中国成立前做过宪兵,已经去世。傅大姐很受牵连,她有一儿一女,初中毕业后双双参加了工作,我们弟兄叫她傅大嬢;她当时不到50岁,很精干,靠手工维生,比如给人家做鞋子、纳袜底……印象中,新津小水南门中人家,很有些鲁迅笔下江南人家的意味:窄窄长长的巷子两边,是一应的白墙黑瓦、相互独立又相互相依的人家,高高的门槛。这些院子,如同成都的大杂院,这家大杂院的主人姓郭。

男主人我从来没有看清楚过,他长年在外赶牛车,挣点辛苦钱维持家计。不过,他们家住的房子是最好的;进门过一个小小的天井,左边是一排楼房。郭姓男主人回家,就像见不得人似的,上了楼就再不下来;女主人,我们叫郭嬷嬷的,也不知是不是原配,很年轻,也就40多岁,长相青葱。可是,她走路有意压低自己,佝偻着身子。没有办法,谁叫他们成分不好。她的两个女儿,一个叫玉凡,一个叫玉瑶,同我们差不多年纪,也很压抑。改革开放后,玉凡、玉瑶扬眉吐气。玉瑶为了爱情,为了同她相爱的男友结婚,家人不同意,她一怒之下自尽。想不到玉瑶有那么刚烈!

郭民中是这家男主人的弟弟,他当时40多岁,平时也是上楼下楼佝偻着腰,闭声闭气;每天早上提个扁平的竹兜兜,到县城最热闹的模范街卖东西,都是些小玩意——眼镜、打火机、不锈钢镊子……他送我的一把镊子,我现在都还留着。

郭民中住的房间是楼上最好的,靠近古城墙,推窗亮槅:波平如镜的南河对面,葱茏的宝资山、老君山等,如孔雀开屏一般地展开。他很欢迎我去他的房间观山望景。处久了,我才发现原来这个蔫老头是个有学问的人。有次他问我,你发现没有,我们楼上有间屋子堆的尽是书?我说是呀,这书是谁的?怎么舍得用一间屋子堆书?他说,我哥(拉牛车的那位)与你大伯田香圃是好友,那屋子书是你大伯去山西时,托我哥保存的。今天正好你在这里,你什么时候去成都见到你大伯,问他这屋子书怎么处理?

我曾好奇地去看过那屋子书,除了二十四史等,更多的是马恩列斯原著,好些是我看不懂的外文。

现今四川新津风光(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

我第一次也是最后一次见到大伯

那是20世纪60年代,“文革”前夕,暑假期间我去了成都。没有钱,我是走着去的。其时,父亲遭遇坎坷。他本来教书教得好好的,1957年反右之后,学校的右派指标不够,把他和另外两个北师大毕业的年轻老师凑数凑了进去。那两个老师申诉无门,义愤填膺,在一个晚上跳进炼钢厂高高的烟囱自焚。学校本来想过段时间将父亲的右派帽子摘掉,让他重新教书,可他迂气十足,要人家给他讲清楚,赔礼道歉。因为没有达到目的,他愤而辞职回到成都。可成都哪里还有他的容身之地!惴惴不安的他到成都窄巷子见他大哥,谁知凳子还未坐热,就被“新娘娘”(大伯参加革命后娶的妻,小他很多)驱逐。她指桑骂槐,高声大嗓地对大伯说:“田香圃,你要知道,住在你面前的不是你三弟,而是右派分子、阶级敌人!叫他走!”父亲怒不可遏,拂袖而去。当然,这个细节是我过后才知道的。

父亲最终是被他的大姐我的大嬢收留了。现在成都宽巷子的宽坐,原是大嬢家的私宅,当然也被政府没收,成了大杂院。大嬢将自己很小一间过去的柴屋给了父亲,让父亲才有了居住之地。此后,父亲屈尊成了成都市搬运公司一名工人。

现今成都宽巷子(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

我步行到了成都,天已很晚了,来到宽巷子宽坐、当时的宽巷子四号,两扇斑驳的黑漆大门关得死死的。我这才想起这天不是父亲的休息日,他不在家,我正好可去隔街的窄巷子看看从未谋面的大伯。正好,大伯住的那间大杂院还未关门,显得有些凄凉的月光照在院坝里,大伯一家就住在第一进院子。身穿一身白衣白裤的大伯抖抖索索地问我到成都找他有何事?我将新津郭家人的话带给了他,大伯结结巴巴地说,你回去帮我感谢郭家人,那些书我都不要了,请他们把这些书或留或卖或烧,随便处理。

当晚,大伯在他牛毛毡搭的厨房里,为我支起一间小床。好在是夏天,不用盖被子,他用书给我当枕头,是一本厚厚的原装外文书。

第二天一早,当大伯抖抖索索地用一个铝盒,为我送来一小坨蒸饭时,昨晚没有露面的新娘娘出现了。她很不客气、很直露地说:“大毛(我的小名),你吃了早饭就走,去找你的老汉,现在物资定量供应,我们可是一点也没有多的。”新娘娘因为有一手好厨艺,是成都耀华食品厂的工人,是家里的顶梁柱,很说得起话的。

我当时问过大伯一句话,共产主义究竟是什么,未来的共产主义社会应该是什么样子?大伯沉思有顷后告诉我,我对共产主义的认识是从书本上得来的,说起来复杂,归根结底一句话,共产主义是各尽所能各取所需。共产主义的理想生活就是“楼上楼下电灯电话”。他又说,现在实行的社会主义,与我书本上看到的社会主义有很大差距。说到这里,戛然而止,面露凄恻。

过后不久,精神上陷入极端矛盾痛苦的大伯死了,死时与他的父亲、我的爷爷同岁,刚好一个甲子。

让人欣慰的是,改革开放后,新津县(2020年6月,经国务院批准,撤销新津县,设立成都市新津区)为大伯正本清源,恢复了他在历史上的地位和贡献;更可喜的是,中国走上正轨,2010年已成为世界第二大经济体。

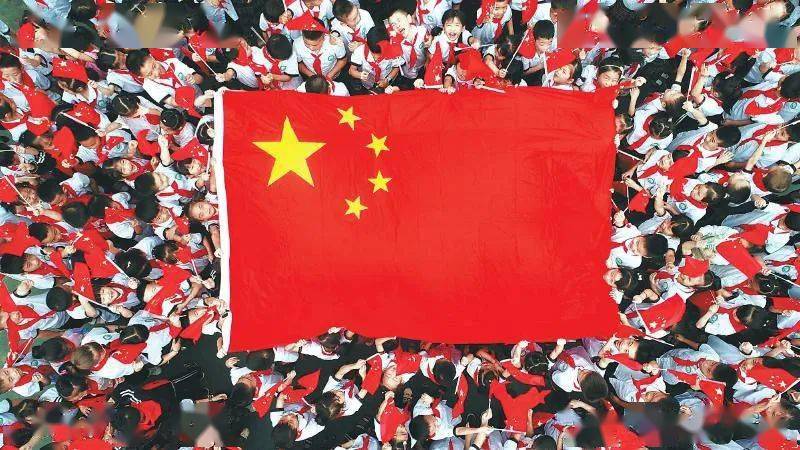

喜看东风展红旗,满怀信心向未来。我想,这也正是大伯和他们那一代共产党人所期望的吧!

2019年9月1日,仁寿县各中小学校把“爱祖国、爱国旗”作为开学典礼活动主题。图为该县文宫镇中心小学校二年级的同学们簇拥着国旗(潘建勇 摄,图片来源:四川日报)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:田闻一(中国作家协会会员,资深媒体人,巴金文学院连续三届创作员;著作甚丰,多篇多次获四川文学奖等多种奖项)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册